担いでも寝ても快適! <ビッグアグネス>の登山用テント

軽量性と居住性のバランスの良さに定評がある<BIG AGNES(ビッグアグネス)>のテント。特に登山用テントは、ダブルウォールでありながらシングルウォールレベルの軽量性を誇ります。

それでいて、しっかりとくつろげる空間があり、設営が簡単なところも人気。最初のテントや2つ目のテントに、<ビッグアグネス>を検討中の人も多いのではないでしょうか。

でも、どれがいいのか迷ってしまう・・・

ざっと2人用テントを並べてみても、種類が多く迷いますね。機能やデザインはどれも魅力的。

そこで今回は、登山向けテントの中から軽量さが人気の3モデルをピックアップ。特徴や使い勝手を徹底調査してみました。

今回試したのは、この3モデル

いずれも2人用で1㎏弱の軽量モデルです。1人用だとさらに軽量コンパクトですが、テント内での居住性や使用人数の応用範囲が広いので、あえて2人用にこだわりました。

それでは早速、各モデルの使用感をチェックしていきましょう。

①フライクリークHV UL2 EX|定番ロングセラー軽量テントの日本仕様版

ビッグアグネスの定番テント「フライクリーク」を日本の気候に合うように改良したのが、この「フライクリークHV UL2 EX」。

US仕様はインナーの半分がメッシュですが、日本仕様は足元と出入口の開閉部にメッシュがある程度。冬以外の3シーズン用になっています。今回紹介するテントでは唯一、短辺側1ドア仕様です。

携行性をチェック

38Lのバックパックと比較。ポールはバックパックの中かサイドポケットに縦に入れることになります。

テント本体は柔らかいので、底部にも縮んでうまく収まりました。

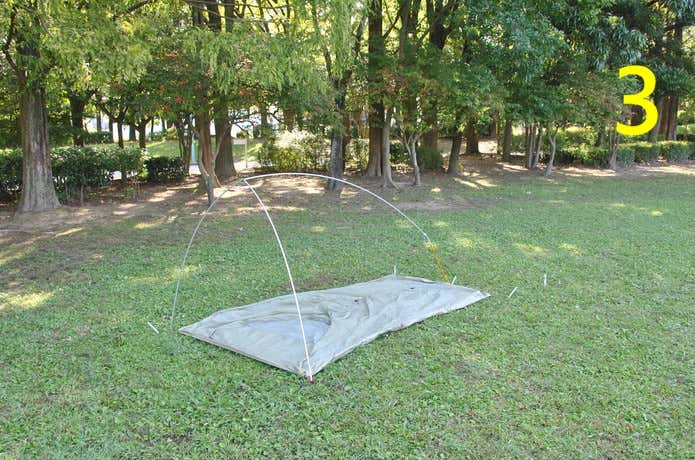

設営手順をチェック

設営手順は以下の通り。

ポールの先端やフライシートのバックルの色が前後で異なっており、どのポールをどこに固定すればいいのか一目瞭然。設営・撤収ともに、はじめててでも戸惑うことはないでしょう。これは今回紹介する3テントに共通しています。

居住性は?

■ソロには余裕のある広さ

1人ではかなりゆったりと使え、バックパックを横に置いても楽々寝ることができます。インナーテント・フライシート共に、落ち着いた色なのでリラックスできそうな雰囲気。室内は足元に向かって低く狭くなっています。

■出入口付近は十分な室内高

出入口付近の頭上は結構余裕があり、クリアランスは十分。ただし、足元に向かって低くなっているので、2人使用の場合、向かい合って座るのは難しそうです。

■靴を置ける前室

前室はテントの短辺側でひとつなので、あまり広くはありませんが、靴を置くには十分。荷物は室内へ入れることになるでしょう。

■出入口の上半分は開閉式メッシュ

出入口の上半分は開閉式のメッシュ仕様。足元もメッシュになっています。換気用ベンチレーションは特にないので、出入口の開閉で換気することになります。

ちょっと気になる点

■透けるほど薄いフロアがちょっと不安

フロアはインナーテントの壁面と同じような生地感でかなり薄く、手が透けて見えます。これは、今回の3テント共通で、よほど整備された地面や芝生でなければ、このまま使うのはちょっと不安。山の幕営地の場合、フットプリント(※別売)が必須になりそうです。市販のエマージェンシーシートなどを代用しても良し。

各コーナーやガイラインはかなり細いコードを使っています。強い素材でも、細ければ強度は低くなり、また、経年劣化の影響も受けやすいので、長く使う場合は交換が必要になるかもしれません。

どんなシーンや人に最適か