アイキャッチ画像出典:背景/PIXTA、メイン/写真AC

顔がパンパンに!登山で起きた衝撃の【むくみ】体験

あれは今から5年前のこと。北アルプス槍・穂高縦走に挑戦していたわたしは、その日の宿泊地となる山小屋に到着。おいしい食事をたらふく堪能し、明日に備えて早々に就寝しました。

そして翌朝。

顔が突っ張るような違和感を感じ、スマホのカメラで確認してみると……。

そこにはパンパンに顔がむくんだ男の姿が!

今まで幾度となく山に登ってきましたが、「むくみ」とはまったく無縁だったわたし。いったい自分の身体に何が起きたのだろうか……。

とは言え、あれは何が原因だったんでしょうか?

登山の運動生理学に精通する、この方に聞いてみた

むくみの原因を解明しようにもなんだか難しそうなので、心強い助っ人に協力をお願いしました。

山本正嘉(やまもと・まさよし)

1957年生まれ。東京大学大学院修了。教育学博士。現在、鹿屋体育大学教授および同大学スポーツトレーニング教育研究センター長。専門は運動生理学とトレーニング学。様々な登山家やアスリートに対して科学的なトレーニングサポートを行ってきた。2001年に秩父宮記念山岳賞を受賞。2016年にこれらの成果をまとめた『登山の運動生理学とトレーニング学』(東京新聞出版局)を出版。

登山はむくみやすい?身体の仕組みから見る理由とは

むくみとは顔・手・足などの部位に余分な体液(血液やリンパ液、老廃物など)が溜まって腫れた状態のこと。通常、人間の体内の水分割合は一定に保たれていますが、なんらかの理由でバランスが崩れ、水分が一部に溜まることでむくみが引き起こります。

むくみが起きる6つの要因

むくみが起きる理由はさまざまですが、登山では大きく6つの要因があげられます。

① 重力

長い時間歩くことで、重力によって血液やリンパ液が身体の下方に溜まりやすい状態に。そのため末端部である手、足、ふくらはぎなどがむくみやすくなります。

② 脱水

身体は脱水が進むと、それ以上体内の水を失わないように、尿を減少させるホルモン(抗利尿ホルモン)を分泌します。その作用により体内に水分が蓄積されたままとなり、むくみとして現れます。

③ 激しい運動

息切れするような激しい運動をした場合、腎臓(副腎)が尿を減少させるホルモン(アルドステロン)を分泌。これにより排出されない水分がむくみとなることがあります。基礎体力に関わらず、普段以上のペースで動くことで起こります。

④ 高所

標高の高い山ではアルドステロンが分泌されやすくなります。また、低酸素の影響により運動強度が上がるため、脱水になりやすい状態に。そのため高山では②・③の影響を受けやすので、むくみやすいと言えます。

⑤ エネルギー不足

行動食(とくに炭水化物)を取らずに動き続けると、代わりの燃料として筋肉のタンパク質が分解され、そのカスから人体に有害な窒素化合物が発生します。この有害物質は本来は尿として出ていくものですが、エネルギー不足の場合には有害物質が多量に発生しすぎ、腎臓が処理しきれず大きな負荷に。これによって水分の排出機能が弱まり、むくみやすくなります。

⑥ 筋肉痛

筋肉痛になるような激しい動きは、筋細胞を壊し、老廃物となる窒素化合物を発生させます。これが⑤と同様に、腎臓に負担をかけ、濾過機能を低下させるためむくみが生じることがあります。

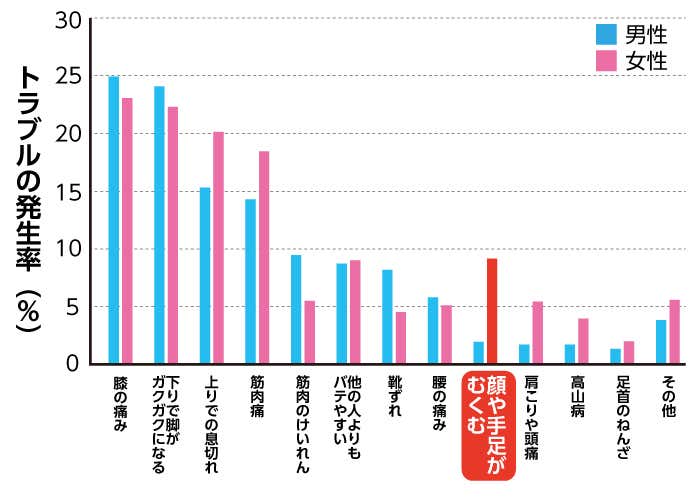

男性よりも女性の方がむくみやすい?

1.ホルモンの関係で水分が体内に溜まりやすい

2.男性よりも筋が少ないため、リンパや末端に溜まった血液を中心に戻す力が弱い

3.体力の関係で男性よりも激しい運動になりやすい

4.トイレの関係であまり水を飲まない

むくみを放っておくのはNG。原因を自分で見つけてみよう

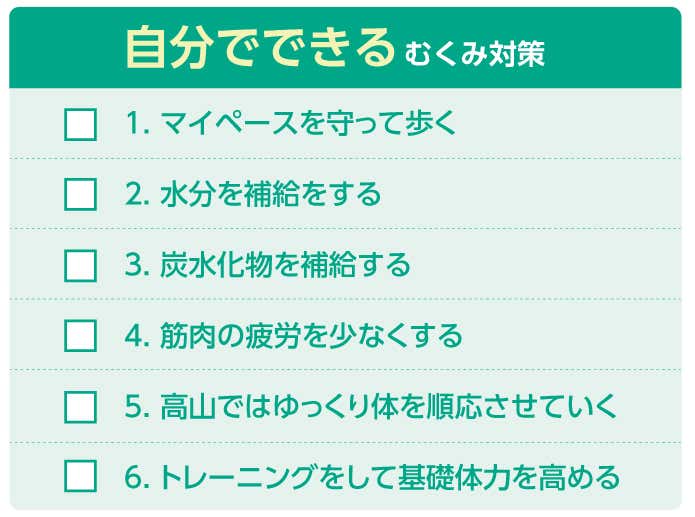

【登山中にできる】 むくみを起こさないための対策

ここからはむくみを起こさないための対策を紹介していきたいと思います。内容はどれも明日の登山で実践できる簡単なもの。心当たりのある要因をひとつずつ試してみましょう。

1.マイペースを守って歩く

マイペースとは「きつさを感じる手前」のスピードを守って歩くこと。マイペースはトレーニングにより高めることができるので、スピードが気になる人は日頃からジョギングなどを行うようにしましょう。

2.水分を補給をする

登山に必要な水分量は【(体重+荷物)× 5 × 行動時間】と言われています。ノドが乾いたら飲むのではなく、定期的に水分摂取をするようにしましょう。汗をかくと水分と一緒に塩分も失ってしまいます。水を飲むだけでなく塩分の補給も忘れずに。

3.炭水化物を補給する

登山のような有酸素運動では、炭水化物と脂肪が中心的なエネルギー源となります。下界のように、朝食の次は何時間も食べずに昼食まで数時間ガマンするというのでは、山ではエネルギー補給が追いつかず、代わりに筋のタンパク質が燃料として分解され、老廃物がたくさん発生してむくみにつながります。

したがって、主となる炭水化物を中心に、1~2時間おきにこまめにエネルギー補給することが必要です。

4.筋肉の疲労を少なくする

登山では体重の落下にブレーキをかける下りで、脚に大きな負荷がかかります。筋細胞の損傷を最小限にする歩き方を実践してみましょう。トレッキングポールを使って脚の負担を減らしたり、同じ筋肉を使わないように向きを変えて下るのが有効です。小さく左右にジグザグで歩くのも◎。

5.高山ではゆっくり体を順応させていく

標高2,000mを超える高山では、低山よりもゆっくり歩くことを意識しましょう。また深く呼吸することで、酸素を多く取り込めます。ロープウェイやクルマなどで一気に高度をあげた場合は、そのスタート地点で30分から1時間ほどゆっくりと過ごすことで高度に順応します。

6.トレーニングをして、基礎体力を高める

基礎体力を高めることは、むくみ対策だけでなく登山全体の快適・安全性にも繋がります。日頃のわずかな時間でもいいので、筋力や持久力トレーニングを続けていきましょう。また、登山で最も効率的なトレーニングは「山に登ること」。トレーニングとしての低山歩きもおすすめです。

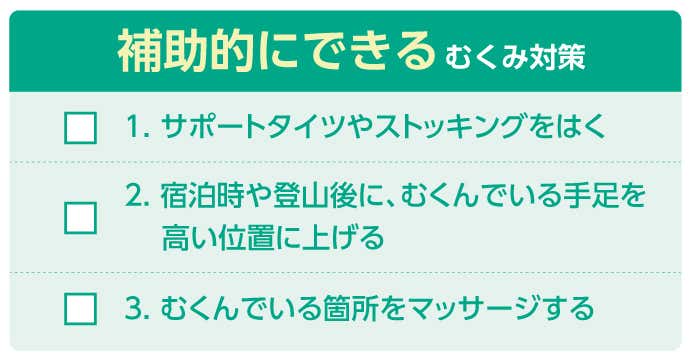

【登山後にできる】補助的にできるむくみ対策

続いては、小屋やテントでの宿泊時や、下山後などに補助的にできるむくみ対策をご紹介。これらは重力の影響によって起こるむくみに対して有効です。

1. サポートタイツやストッキングをはく

サポートタイツやストッキングのメリットは、はくだけでむくみ対策ができること。脚を適度に圧迫することで、マッサージ効果が生まれ、血行促進やたまってしまった余分な水分を中心部に戻しやすくする役割を果たします。

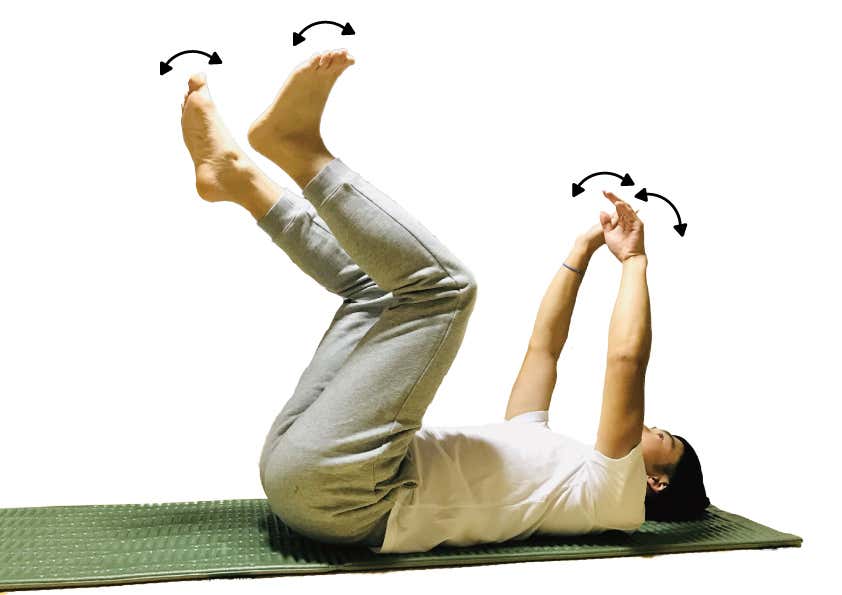

2. むくんでいる手足を高い位置に上げる

重力によって手足に溜まった血液・リンパ液を戻すには、手足を高い位置に上げる方法が効果的。ここで両手足先をバタバタと動かすと、筋肉の緊張がとけて末端の血流が戻りやすくなります。小屋泊時や登山後の就寝時にも有効です。

3. むくんでいる箇所をマッサージする

マッサージは自分でやるより、人に伸ばしてもらう方が効果的。相手がいればマッサージをしてもらいましょう。1人の場合も、むくんでいる箇所をもみほぐすだけでもある程度の効果が望めるでしょう。

むくみを解消して、より快適で安全な登山を

むくみは登山での行動になんらかの問題があったことを教えてくれるサインでもあります。

自分の行動を見返し、その原因となる要素をひとつひとつ改善していくことで、むくみの悩みだけでなく、登山のスキルアップにも繋がっていくでしょう。ここで重要なのが自分で体験しながら考えていくこと。そうやって少しずつ前進していくのも、登山の面白さではないでしょうか。

山本教授の著書はこちら

登山の身体運動や体の仕組み、トレーニング方法などについてまとめられた一冊。登山者視点でわかりやすく書かれているので、初心者の方にもおすすめです。より健康で快適な安全登山のために、ぜひ一読を!

登山の運動生理学とトレーニング学