「身近にある山=低山」もワクワク探検に変わる!

吉澤

さん

子どもだから水も地図も傘も持たずに山に入って遊んでいました。低山って、本当はそれくらい気軽に歩き回れる場所なんです。

吉澤

さん

吉澤

さん

吉澤

さん

大人でもいつもと違う道=裏道を探検気分で歩きたくなる。裏山探検はその延長です。

探検の相棒は「地図」。でも登山地図じゃないよ

山を歩くには、まず「地図」が必要。

普段有名な山を歩くときには、昭文社の『山と高原地図』のようにルートやコースタイム、休憩場所などがわかりやすく記されたものを使っているひとも多いのでは。でも低山はカバーされていないことが多いです。これがまず低山歩きのハードルの高さ。

吉澤

さん

地形図とは国土地理院が発行している主に等高線と地図記号が記されている地図のこと。全国を網羅しており、登山道は「徒歩道」として記載されていることが多いです。地形図を開いて「歩けそうなルート」を探します。

モリカツさんが活用しているのは、「スーパー地形」というスマートフォンのアプリ。ひと昔前までは紙地図を購入する必要がありましたが、アプリで簡単に確認することが可能です。これで地形図を開いて「歩けそうなルート」を探します。

またこのアプリは地形図だけではなく、「今昔マップ」や「植生図」といったさまざまなレイヤーがあるので、地図を見ること自体が楽しくなります。

吉澤

さん

そういう未知の山トレイルに目星を付けて、「もしかしたらこういうルートでも歩けるかも?」と想像するのも、低山のおもしろさのひとつです。

吉澤

さん

「登山者ほぼゼロ」の低山。道を探して探検だ!

やってきたのはモリカツさんがよく行くという高尾駅の南に位置する里山エリア。高尾山口駅から大勢が登る、いわゆる「高尾山」とは違って、登山者の姿はほぼゼロ。ここで低山の歩き方を学びます。

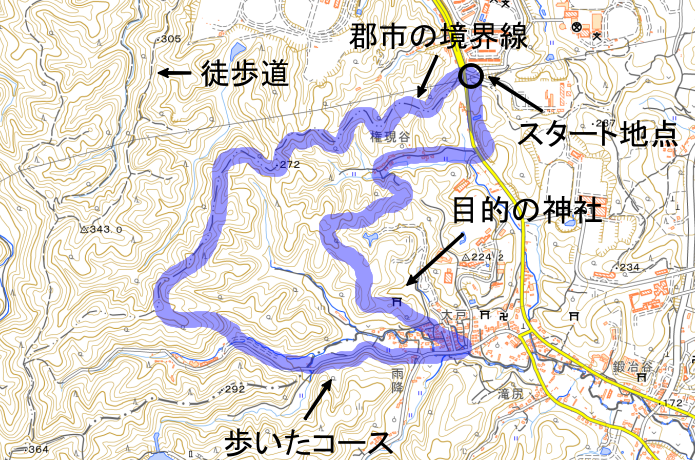

この地形図の中心には「徒歩道(いわゆる整備された登山道)」が見当たりません…。一体どこに道があるのでしょうか?

境界線がある尾根には道があるかも?

ここでチェックしたいのが、県境や市区町村の「境界線」です。これらが尾根上にある場合、そこには道がある可能性が高いと言います。

さん

実際に向うと確かに道があった

今回はエリア内にある神社へ行くことを目的に、このようなルートで低山を歩きます。スタート地点から「郡市の境界線」がある尾根上を歩き、周回して再びスタート地点に戻ってくる計画。

目星を付けた尾根の末端(スタート地点)に到着すると、登山口という標識はないにもかかわらず、本当に踏み跡がありました。この先に何があるのでしょうか?

さん

周りの緑にも興味を持ってみよう

歩いていると道を挟んで右と左で生えている木の種類が違うことに気付きました。自然とこうなったのでしょうか?

さん

※薪炭林(しんたんりん)とは薪や炭の原料となる木材を採取するために作られた林のこと。ナラなどが生えている

へー、と賢くなったつもりになりながら先へ進むと、今度はほかの木と比べて葉が大きな「朴(ホウ)の木」に出会いました。この木だけ異様に目立っています。

ツさん

教えてもらったことを気にしながら歩いていると、遠くの尾根にモミの木を発見! あそこにも土地の境界線あって道が存在するのかもしれません。

さん

ピークはないけれど、意外と眺望はある!

こうやって「低山の仕組み」を知ると楽しくなります。ウキウキしながら歩いていると、ちょっとした展望スポットに到着しました。遠く望むのは新宿副都心。低山でもこんなに見晴らしのいい景色を眺めることができるんですね。