コロナと共存する登山スタイルを考えよう

前回の記事では読者から寄せられた約500件の回答をもとに、登山自粛中や、また登山再開に向けてどんなことを思っていたのかを紹介しました。

ただ、コロナウイルスに関しては「現在進行中」でつねに変化をともなう事象であり、また都会と山岳エリア、低山と高山、日帰りと山中泊、感情と論理……など、二項の間にも濃淡があり、単純な答えを導き出せないということは、この数カ月間を経てうすうすみなさんも気がついているのではないかと思います。

そこで、コロナウイルスを「登山のリスクのひとつ」として、つねに考えて行動をすることが必要になってきます。要は「コロナウイルスのリスクと共存して登山をすること」が求められるのです。

でもそれは難しいことではありません。

例えば、降水確率60%の山行の場合、天気は回復傾向なのか悪化傾向なのか、どのような降り方をする雨雲なのか、山歩きの時間はどれくらいなのかなど、いろいろな事実情報を複合的に考えて、行動を決定していきます。コロナウイルスに対しても、それと同じように考えると、リスクの解像度が上がり、判断もより適切にできるはずです。

今回はアンケートの回答のなかから、いくつかの質問を取り上げ、一緒に考えていきたいと思います。

みなさんからの質問を有識者と考えました

今回、一般社団法人コンサベーション・アライアンス・ジャパン(以下CAJ)の代表理事である三浦務さんにも、みなさんの質問への答えを考えてもらいました。

CAJとは?

アウトドア業界の各社が、ビジネスで得た利益の一部を自然環境保護のために還元する目的で設立した団体。日本では2000年に任意団体として設立され、2019年に一般社団法人化。2019年度までに175のプロジェクトに8800万円以上を拠出するなど、日本のアウトドア活動の基盤となる自然保護・修復に関わっている。

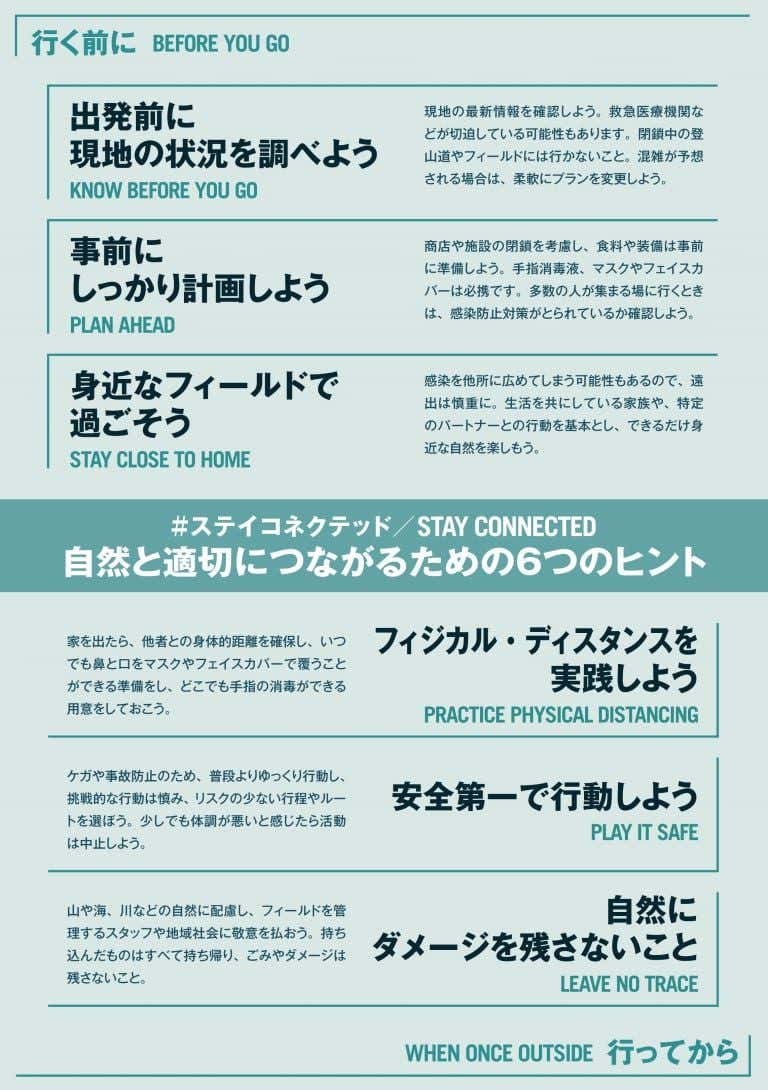

7都道府県に緊急事態宣言が出された後の4月12日に「5つのガイドライン」、6月19日の県をまたぐ移動自粛の解除の前の6月17日に「自然と適切につながるための6つのヒント(10団体による共同提案)」を出すなど、登山だけに限らず、アウトドア業界全体としての「提案」をCAJは発表してきました。

Q1:いま登山をするのって、やっぱり迷惑?

「これはとても難しい質問ですね(苦笑)」と三浦さん。確かに同じ地域に住んでいても「感情」はひとによって異なるため、ひと括りにして判断することは難しい!

相手はどう思うのかなという視点にたてば、見えないものが見えてくるはずです。利己的ではなく利他的に考える必要があります。

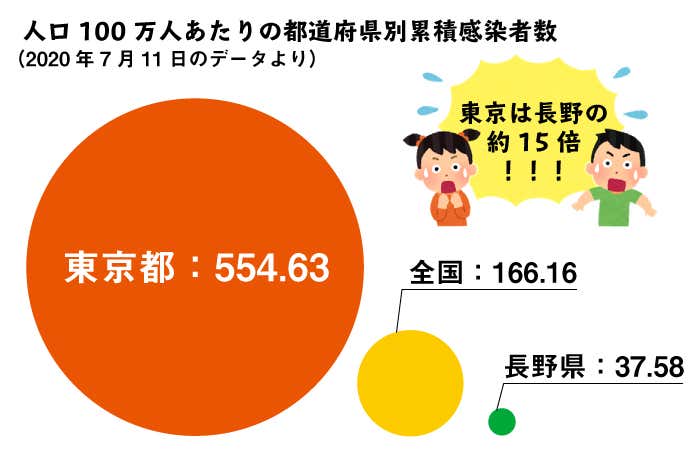

都市部と山岳エリアの感染者数の違いを知る上で、参考となるデータがあります。

都道府県ごとの人口100万人あたりの累積感染者数のデータですが、これを見るだけでも大都市部の感染者割合が多いとわかります。ちなみに大阪府は223.29人、南アルプスや八ヶ岳のある山梨県は93.71人となっています(2020年7月11日のデータ)。

もちろん単純に都道府県では括れませんし、増加傾向にあるのか減少傾向にあるのかなども大きな判断材料ですが、「自分が住む居住地」と「自分の行き先」の感染者数や医療リソースなどを比較してみることはとても大事です。また自治体や地元が出しているメッセージにも自らアクセスするようにする必要があります。

CAJの提案には「食料や装備は事前に準備しよう」とありますが、これは単に商店の休業などだけでなく、山麓の商店での買い物への配慮も含まれています。例年通り、「これから登山だ!」と張り切っている登山者グループが地元コンビニでわいわい大きな声でしゃべりながらおにぎりを買っていたら……。

自分がその町のひとであれば「あ、他府県から来た人たちだ。ちょっと嫌だな」と思うかもしれません。例えば、代表者がまとめて購入して、あとのひとはクルマで待機するだけでも、受け止め方は変わるもの。買い物の例に限らず、これが利他的な行動や考え方です。