この企画は、全国にいる「山好き」のYAMA HACKライター陣が「読者の皆さんに知ってほしい好きな山」「自分のおうち時間の過ごし方」をリレー形式で紹介するものです。

ひとりひとり、家にいても山を思う気持ちは同じ。みなさんともその気持ちをシェアしていきたいと思います!

前回は<吉澤英晃>さんでした。

はじめまして、<washio daisuke>です

こんにちは、ライターの<washio daisuke>です。登山ガイドや山岳観光に関わる講演・コンサル業務のかたわら、登山系のWEBメディアでルートガイドや記事などを執筆しています。

楽しみにしていた残雪の北アルプスもお預け、各地の山を彩る緑の芽吹きや花々も指をくわえて見るばかり。そんな毎日ですがSNSに投稿される登山愛好家の皆さんの写真で癒されたり、全国の山小屋を応援するクラウドファウンディングに応募したりして、山への思いを馳せています。

私の山遍歴

私は高尾山に近い東京都西部で育ちました。愛犬の散歩をする多摩川の河川敷から奥多摩の山々を眺める毎日。

そんな私が本格的に登山を始めたのは中学入学時でした。はっきり言って私は大の「運動音痴」。走るのも遅い、泳ぐのも苦手、球技などはもってのほか。けれどもいわゆる「文化系」の部活で良いものか?そんな私の目に留まったのが「ハイキング部」でした。

この流れで、進学した高校でも「山岳部」に所属。大学時代もOBとして登山を続けました。当時の山行スタイルは主にテント泊。時には30kgを超える90ℓサイズのザックを背負って夏は北アルプス、冬は八ヶ岳や中央・南アルプスをメインに、奥多摩・丹沢・奥武蔵の低山まで月に数回は登山に出かけていました。高校3年生のインターハイ登山競技・東京都予選ではあと一歩で全国大会出場を逃しましたが、今となってはいい思い出です。

社会人になり旅行会社に就職しましたが、やはりこの経歴を見出されたよう。上高地には入社直後のゴールデンウィークから釜トンネルを歩いて入山する厳冬期まで、入社初年度だけで10回近く添乗員として訪れました。

その後、登山ツアーの担当になったことをきっかけにガイド資格を取得。登山業界の皆さまと築いた交流を大切にしながら、「山と人を繋ぐ架け橋」を目標に活動しています。

washio daisukeが書いた記事はこちら

北アルプスの魅力が凝縮された<西穂高岳>

穂高連峰は日本第3位の標高を誇る奥穂高岳(3,190m)を筆頭に、涸沢岳(3,110m)・北穂高岳(3,106m)・前穂高岳(3,090m)などの複数の峰々で成り立っています。

しかし、今回私がおすすめするのは西穂高岳(2,909m)。穂高連峰の中では“小ぶり”な山ですが、今回はその思い出や魅力をご紹介します。

【ここが好き①】初めての「日本アルプス」&人生の「節目の山」

私が初めて西穂高岳を訪れたのは中学3年生の夏。当時所属していたハイキング部は日帰り登山のみの活動だったので、日本アルプスには手が届きませんでした。

そんな時に家族旅行で奥飛騨を訪れた際、初めて日本アルプスの稜線に立った場所が西穂高岳。スケジュールの関係で独標まででしたが、ハイマツの斜面を登り、鎖に掴まって登った独標からの眼下に広がる上高地や360度の山岳展望に感激しました。

高校3年生の時には山頂まで登頂しソロで焼岳まで縦走、社会人時代はツアー登山の添乗員としてガイドさんと協力しながらお客様を案内、そして現在の立場になってからは以下の連載でご紹介した剱岳登山のリハーサルとして登頂。不思議と人生の節目に「西穂高岳」に登っています。

【ここが好き②】達成感抜群でありながらコンパクトな登山ルート

上高地から入山して涸沢カールを経由する奥穂高岳・北穂高岳の登山ルートは、実は「核心部」と言うべき鎖やハシゴが架設された危険箇所は数カ所み。

けれども、西穂高岳は12の岩峰が連なるギザギザの尾根道を歩きます。大キレットやジャンダルムから連なる穂高連峰の主稜線上を歩くため当然なのですが、独標(11峰)〜ピラミッドピーク(8峰)〜主峰(山頂・1峰)まで、鎖場もほとんどない切り立った岩峰のアップダウンが連続。滑落や落石に細心の注意を払いながらの行動が必要ですが、スリルと達成感は抜群です。

それにも関わらず、登山ルートは比較的コンパクト。岐阜県側の新穂高ロープウェイを利用すれば、片道約3.8km、累積標高差は登り889m /下り137mで山頂に到達します。

長野県側の上高地から入山した場合の奥穂高岳(片道約18km、累積標高差・登り2,138m /下り447m)、北穂高岳(片道約17.5km、累積標高差・登り2,070m /下り558m)、前穂高岳(片道約6.1km、累積標高差・登り1,636m /下り54m)と比べれば、その差は一目瞭然です。

ただし、前述の通りこれは歩行距離や体力面だけの比較。危険箇所の多さやルートの難易度は、上高地〜涸沢カール経由の奥穂高岳・北穂高岳よりも高いと言っていいでしょう。

【ここが好き③】山小屋グルメ&下山メシも充実!

新穂高ロープウェイから約1時間半の稜線上にある「西穂山荘」が、西穂高岳のベースキャンプ。ここに宿泊して朝一番に西穂高岳にアタックし、天候が比較的安定する午前中のうちに下山するのがオススメです。宿泊はもちろん、外来食堂では名物の「西穂ラーメン(醤油味・味噌味)」をはじめ、カレーやモツ煮などのメニューが充実。下山後に味わう山小屋グルメは格別ですよ。

また下山後に新穂高温泉・福地温泉・平湯温泉をはじめとする「奥飛騨温泉郷」に宿泊すれば、満足度は倍増。「日本秘湯を守る会(朝日旅行・一般社団法人日本秘湯を守る会運営)」加盟の宿も多く、温泉で身体をほぐした後に、名物である飛騨牛の朴葉焼をはじめとした下山メシを味わうのも一興です。

【ここが好き④】さまざまな登山レベルと季節に対応!

新穂高ロープウェイから西穂高岳は基本的に往復ルート。登山レベルに合わせたポイントで引き返すことが可能なのも魅力です。

西穂丸山までは、登山初心者でも危険箇所はほとんどなく安心。しかしながら、森林限界上にあるため西穂高岳へ連なる岩峰をはじめ展望は抜群です。直下に鎖場はありますが西穂独標まで足を延ばせば、ジャンダルム〜吊尾根〜前穂高岳と連なる迫力満点の山並を一望。

このように、登山者自身のレベルや成長過程に合わせてルート設定できるのも大きな魅力です。

穂高連峰の長野県側の登山口である上高地は11月中旬〜4月中旬は冬季閉鎖となり、交通機関や山小屋は営業しません。ところが岐阜県側の新穂高ロープウェイは通年運行、西穂山荘も通年営業の山小屋で、季節を問わずアプローチできます。

雪山登山の装備や技術がない人ならば、新穂高ロープウェイの終着点・西穂高口駅屋上の展望台を訪れるだけでも十分。西穂高岳をはじめ、槍ヶ岳・笠ヶ岳・焼岳など北アルプスの白銀の雪嶺が連なる絶景を歩かずして堪能できますよ。

西穂高岳に興味を持った人はコチラも読んでみてくださいね!

「地形図でムフフ♡」が私の<おうち時間>

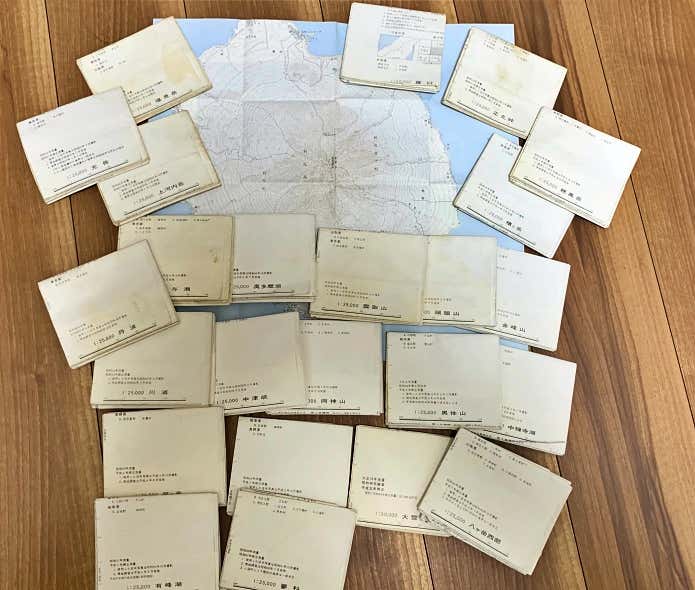

さて、私がSTAY HOMEの日々でハマっているのが「地形図」です。YAMAP・ヤマレコなどのGPSアプリを拡大すると表示されるのが、国土地理院発行の25000分の1地形図。高校山岳部時代から収集した地形図は50枚以上あり、これらを見返しながらかつて登山したルートを紙の上で辿ったり未知のルートに思いを馳せています。

さらに山を舞台にした文学作品と重ね合わせると、楽しみは倍増します。例えば、髙村薫さんの直木賞受賞作『マークスの山』。物語の核心は日本第2位の高峰・北岳近くで発生した死体遺棄事件です。書籍にも簡単な概念図は掲載されていますが、文中の描写を参考にこれを地形図にピタリと重ね合わせるのが意外と難しい。この事件の舞台となった1970年代の登山ルートを思い浮かべながら、ひとりで「ムフフ♡」しています。

安全登山に必須の「読図」の力が鈍らないよう、楽しみながら再び山に行ける日を待つのもいいのではないでしょうか。

私がハマったYAMA HACK記事

<早太朗>さん 『あの昔話も実話だった!?山で味わう【神話・都市伝説】のロマン』

ギアのレビュー記事から里山などの身近な自然を扱う記事、そしてこのようなトリビア的記事まで幅広いテーマを変幻自在に執筆される早太朗さん。常に「アウトドアに対するアンテナ」を全開に張りめぐらしている姿勢に、毎回感服しています。

次のバトンは<早太朗>さん。よろしくお願いしまーす!