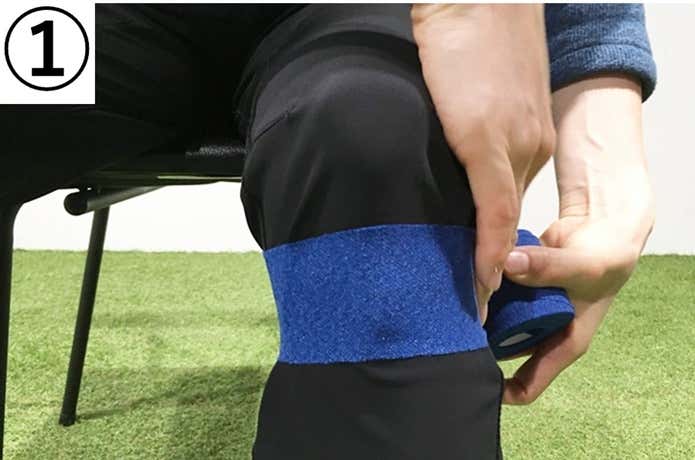

手順その2

※写真の横にある矢印を押すと、写真が変わります

①膝の皿の下くらいからスタート

②テープを半分くらい重ねて巻いていく

③膝の上まで巻けたら、テープを止める

④テープを下にめくって膝の皿を出す

⑤上部も同様にめくって膝のお皿を出す

岡田先生

手順1よりも簡単な方法「その2」。以前、パワーリフティングの選手のサポートをしている時に思いつきました。

ご紹介した2つの方法の巻き方の利点は、サポートタイツやズボンの上から巻けることです。

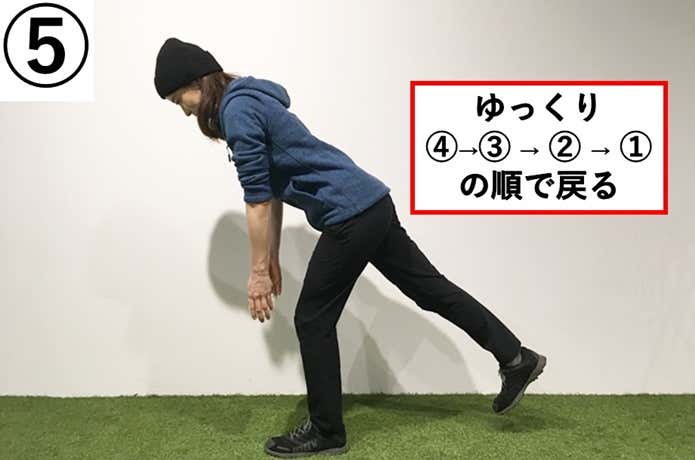

痛くならないように家でもできる片足立ちトレーニング!

痛くなってからの対処も大切ですが、一番は痛くならないように普段から準備をしておくこと。

そこで今回は自宅で簡単にできるトレーニング方法も聞いてみました。

※写真の横にある矢印を押すと、写真が変わります

岡田先生

足が後ろに引っ張られるイメージでやると姿勢を保ちながら、やりやすいです。

岡田先生

注意点は2つ。

①膝を爪先より前に出さないこと

②膝と爪先の向きを揃えること

写真のように爪先とが外を向いていて、膝が内側を向く(knee-in&toe-out)動作姿勢は、膝を痛める原因の1つになります。

①膝を爪先より前に出さないこと

②膝と爪先の向きを揃えること

写真のように爪先とが外を向いていて、膝が内側を向く(knee-in&toe-out)動作姿勢は、膝を痛める原因の1つになります。

岡田先生

片足立ちのトレーニングは、主にお尻のトレーニングです。膝が内側に入らないようにするために効果的。

写真のように足を椅子などにおいて補助をつけながらやってみましょう。無理なく続けることが大切です。

写真のように足を椅子などにおいて補助をつけながらやってみましょう。無理なく続けることが大切です。

日々の積み重ねといざという時の対処を覚えよう

疲れて怪我をする前に、不安を感じたら対処することが大切。しっかりとした固定方法を覚えることも大事ですが、苦手意識を持つ人はまず今回の簡単な方法からチャレンジしてみてください。

テーピングは一見難しそうに見えますが、何度も練習するうちに慣れてくるはずです。まずはできる方法から身につけて、徐々にステップアップしていきましょう。

岡田先生

膝予防には、大腿四頭筋(太ももの前)の筋力強化が必須ですが、近年では、股関節周囲筋(特にお尻)の強化も重要視されています。

教えてくれた人:岡田智一さん/医療マッサージ研究所

あん摩・マッサージ・指圧師の国家資格取得後、鹿島建設アメリカンフットボール部にて、トリートメントスタッフとして働く。その後、国立競技場のトレーニング指導員を経て、現在「あかね鍼灸治療院」勤務。

日本山岳会、東京都山岳連盟などでテーピングの講師を務めるなど、登山に関する講習も精力的に行っています。