モノトーンの絵が山肌に。「雪形」って知っていますか?

後立山連峰の白馬岳・五竜岳・爺ヶ岳、常念山脈の常念岳・蝶ヶ岳。いずれも北アルプスで人気の山々ですが、これらの山名の由来を知ってますか?

それは雪形(ゆきがた)です。春を迎えた山肌の、雪が溶けて黒い岩肌が露出した部分と白い残雪が織り成す模様。これらを山麓で暮らす人々がさまざまな「形」に見立てて名付けたものなのです。

今回は「残雪の芸術」とも形容される、春の風物詩「雪形」とその裏側に秘められたエピソードを紹介します。

山麓の人々にとって、雪形は◯◯◯◯◯代わり

北アルプスに雪形が多いのはどうして?

後立山連峰・常念山脈が位置するのは北アルプス。人里から遠く離れた秘境の山ではありません。東側の山麓には昔から人々が暮らしており、その里から見えていた山々なのです。

特にこの地域は新潟県糸魚川市と長野県塩尻市を結ぶ塩の道(千国街道)の沿線。千国宿(小谷村)・飯森宿(白馬村)・海ノ口宿(大町市)・穂高宿(安曇野市)などの宿場が置かれ、古くから人々の往来で賑わった場所でした。

山肌の自然の模様を形に見立てたのは、その地域に暮らしていた里の人々だったのです。

天気予報よりも正確?!雪形で知ることができること

雪形がいまに受け継がれているのは、単なる鑑賞の対象だけではなかったから。実はこれらの雪形は、古くから田畑で農作業を行うタイミングを知らせる暦=カレンダーの代わりとされてきたのです。

冬の間は白銀に染まる山に雪形が現れるのは、春の訪れの知らせ。人々は融雪が進むとともに変化する雪形を目安に、代掻き・田植え・種蒔きなどの農作業を行ないました。

気象予報が発達していなかった時代、雪形が消える時期によって、少し先の夏の気候も知ることができました。早ければ気温が高く干ばつが、遅ければ気温が低く冷害が予想されるなど、農作物の生育環境にも大きく影響します。

山麓に暮らした人々は、雪形をただ眺めるだけでなく豊作を祈りながら一喜一憂していたのでしょうね。

雪形の呼び名が広まったのは意外と最近?

こうして古くから残雪の山肌に名前を付ける習慣はありましたが、それらが「雪形」と呼ばれるようになったのは意外にも20世紀になってから。

『富士講の歴史 江戸庶民の山岳信仰』などの著作がある山岳民俗・信仰研究者の岩科小一郎(1907~1998)が1943年に考案した言葉なのです。

そして雪形の美しさを世に広めたのが、山岳写真家・田淵行男(1905~1989)。彼の発表するシャープな描写のモノクロ写真は雪形の美しさをより一層際立たせ、人々の心を捉えました。著書『山の紋章 雪形』は古書店などでしか入手できませんが、安曇野市にある記念館や以下の書籍で彼の作品や人生を知ることができますよ。

ヤマケイ文庫 安曇野のナチュラリスト田淵行男

実際に見てみよう!北アルプスの雪形5選

それでは、いよいよ北アルプスの雪形を見ていきましょう。雪形には、周囲の残雪から露出した黒い岩肌を形に見立てた「ネガ型」と、山肌の残雪そのものを形に見立てた「ポジ型」の2種類があり、その違いを楽しみながら見ていくのも一興です。

白馬岳〜代掻き馬〜

“しろうま”に現在は「白馬」の文字が当てられていますが、その語源は「代馬」。田んぼに水を張って土を細かくかき混ぜながら耕す「代掻き(しろかき)」を、昔は農耕馬の力を借りて行っていました。山麓の農民たちは、この雪形が現れると田んぼに水を張る準備を行ったそう。この雪形はネガ型、すなわち白い馬でなく黒い馬であるのも興味深いですね。

五竜岳〜武田菱〜

現在は五竜岳と呼ばれていますが、かつての呼称は御菱岳(ごりょうだけ)。戦国時代の武将・武田氏の家紋であった◆を4つ組み合わせた「武田菱」にそっくりのネガ型の雪形が現れます。武田氏と言えば甲斐(山梨県)の武将。しかし越後(新潟県)の上杉氏との攻略戦のなかで、一時は白馬村周辺にまで勢力を伸ばしていたことがうかがえます。

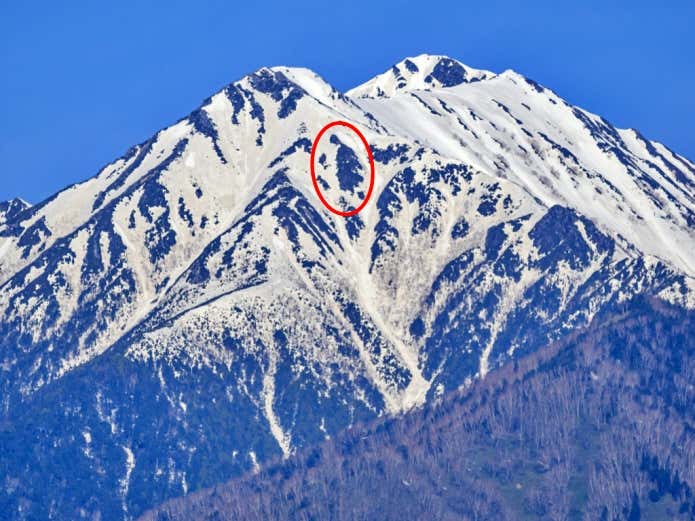

爺ヶ岳〜種まき爺さん〜

この山名の由来は、畑に種をまく「種まき爺さん」のネガ型の雪形に因んでいます。実はこのお爺さんは2人います。4月に入ると南斜面に大きな「南の種まき爺さん」が現れ、これが形を消す5月上旬ごろになると山頂直下に小さな「北の種まき爺さん」が出現。同じ地域でも南側と北側では田植えの準備時期に違いがあったことを物語っています。

常念岳〜常念坊〜

「常念坊」という名の修験者が徳利を持っているネガ型の雪形が現れる常念岳。安曇野地域の民話では、酒屋にたびたびお酒を買いに来る常念坊の不思議なエピソードが登場します。美しい三角形の山容は常念山脈の山並の中でも一際目立つ存在。常念坊を抱いた白い常念岳を背景に広がる青々とした田園風景は、今も安曇野のシンボルと言えるでしょう。

蝶ヶ岳〜羽を広げた蝶〜

山頂近くに大きく羽を広げた蝶のポジ型の雪形が現れる蝶ヶ岳。標高の高い斜面で周囲の雪が消えたころにくっきりと姿を現すため、他の雪形よりも遅く5~6月の初夏の風物詩となります。前述した山岳写真家・田淵行男は高山蝶の研究にも熱心で『日本アルプスの蝶』という写真集も刊行しています。安曇野に移住し後半生を送った彼の目に、この蝶はどう映ったのでしょう。

想像力で「自分の雪形」を見つけてみよう!

今回ご紹介したのは山麓から見ることができる、古くから親しまれている雪形。

しかし多くの登山者が人里離れた深い山奥にも足を延ばすようになり、北海道の大雪山・旭岳の白鳥のように新しい雪形も次々と発見されています。あなたも自分だけの雪形を見つけてみませんか。