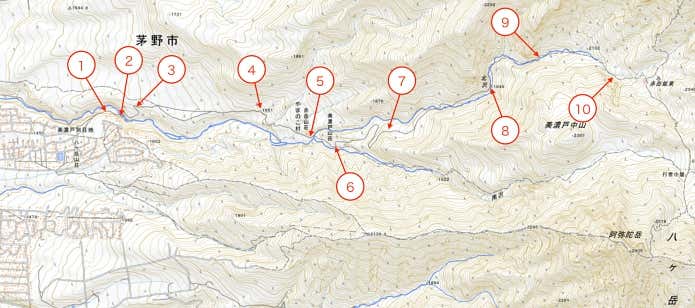

最寄り駅の茅野駅~美濃戸口まで

美濃戸口〜美濃戸(約3km /歩行約1時間)

この先、美濃戸までの約3kmは未舗装の林道。よほど車高の低い車でない限り無雪期であれば通行も可能ですが、アイスキャンディを目的とする冬季は別。

路面が凍結して、カーブやアップダウンもあるため、「四輪駆動・スタッドレスタイヤ装着・チェーン装着」の車でないと進入できません。この条件を満たした車でない場合や、凍結した道での運転が不慣れな場合は、美濃戸口から歩く必要があります。

凍結による転倒を防ぐため、チェーンスパイクアイゼンを装着して歩きましょう。

(1)凍結したカーブを下ります

(2)橋を渡り対岸の斜面をジグザグに登り返します

(3)しばらくは平坦でまっすぐな林道が続きます

(4)カーブが増えて来たら美濃戸まであと少し

(5)やまのこ村・赤岳山荘を通過すると美濃戸駐車場(無雪期も一般車はここまで)

美濃戸〜赤岳鉱泉(約3.6km /歩行約2時間)

美濃戸からしばらくは、未舗装の林道が続きます。堰堤広場から先は樹林帯の中の登山道。並行して流れる北沢の流れに沿って、階段・橋・桟道なども随所に設けられています。これらもアイスキャンディを建設する赤岳鉱泉・行者小屋の小屋番の皆様による登山道整備の結晶です。

※写真の両サイドにある矢印を押すか、横にスワイプすると写真が変わります。

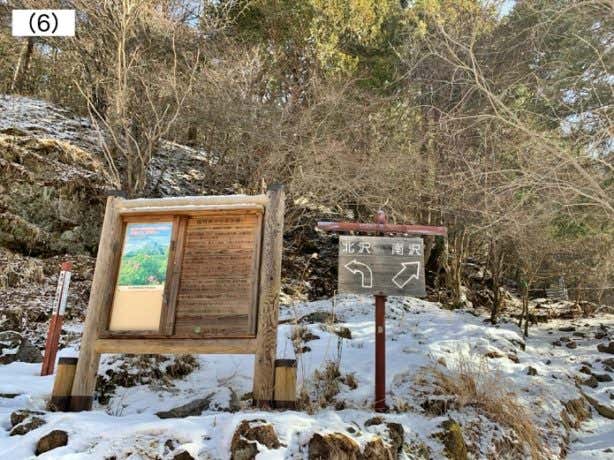

(6)北沢・南沢の分岐を北沢方面に進みます

(7)針葉樹林の中の林道を歩きます

(8)堰堤広場からは林道から登山道に変わります

(9)登山道には随所に階段・橋・桟道が設置されています

(10)横岳の岩壁が近づいて来ると赤岳鉱泉まであと少し

最後に…知っておきたいアイスクライミングの基礎知識

アイスキャンディで体験できる「アイスクライミング」は、さまざまな装備と技術が必要です。

天然の氷瀑を登攀する場合と、アイスキャンディを登攀する場合では、必要な装備・技術はまた異なってきますが、基本だけ最後に少し紹介しておきますね。

アイスクライミングは登攀するための道具として、アイスアックス・前爪付きアイゼンをはじめ、落ちてくる氷から頭や顔を守るヘルメット・サングラスやハーネスなどが必要です。

他にも、天然の氷瀑ではロープの支点とするアイススクリューやクイックドロー(ヌンチャク)と呼ばれる登攀器具なども必要となります。また、準備する前に必ず正しく使いこなす知識も必ず勉強しておきましょう。

ここでは、八ヶ岳・南沢大滝でのアイスクライミングの様子を写真でご紹介します。クライマーは石井スポーツ登山学校校長・天野和明ガイドです。

※写真の両サイドにある矢印を押すか、横にスワイプすると写真が変わります。

(1)アイススクリューを氷にしっかりねじ込んで固定します

(2)カラビナをスクリューに掛け、ロープをセットします

(3)アイスアックスとアイゼンを使って氷瀑を登攀します

(4)ある程度まで登ったら、アイススクリューで新たな支点を作りクイックドローでロープと連結します

(5)支点とロープの間隔が広い時はソウンスリングとクイックドローでロープと連結することもあります

アイスキャンディも、きちんとしたスキルを持った経験者やプロガイド同伴でチャレンジする必要があります。

また、アイスキャンディ独自の登攀ルールも。こちらの記事にも詳しくまとめてあるので是非ご覧ください。

新しい冬山の楽しみを…

さあ、アイスクライミングのイメージが少しは湧いたでしょうか。相応の装備と技術は要求されますが、初心者でも体験することが可能な場所がアイスキャンディ。あなたも一度、出かけてみませんか。

取材協力:赤岳鉱泉・行者小屋 栁澤太貴さん

赤岳鉱泉・行者小屋の4代目若旦那。アイスキャンディの組立てや解体の際には、自ら危険な最上部に登って作業を指示しています。積極的なSNS発信や安全啓蒙キャラクター「カモシー 」を通じての山岳事故防止の呼びかけなど、次々と新しい取組みを実践している若き小屋番です。

氷瀑ガイド・アイスクライミング実演:天野和明ガイド

クライマー・国際アスピランガイド。2009年にインドヒマラヤ・カランカ北壁のアルパインスタイル初登攀により、 登山界のアカデミー賞と呼ばれる“ピオレドール賞”を日本人として初めて受賞。現在は石井スポ ーツ登山学校校長として、スタンダードな登山技術、知識の伝達や後進の育成に努めている。2019年12月に は、著書『ヤマケイ登山学校 雪山登山』(山と渓谷社)を刊行。

この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます。