編集長が代わります!登山を楽しむ人のためにYAMA HACKがやっていくことって?

2020年1月でYAMA HACKの編集長が2代目を務めた青柳から大迫に代わります。この機会に普段はあまり語ることのない「YAMA HACKを運営する想い」や「やっていきたいこと」をいつもよりも真面目に話し合ってみました。いつもコンテンツを楽しみにしてくれている皆さんに、少しでも想いが届くと幸いです。

2024/03/18 更新

-

制作者

YAMA HACK編集部

月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。

登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。

YAMA HACK編集部のプロフィール

アイキャッチ画像撮影:YAMA HACK編集部

「これからの登山」について語ってみました

撮影:YAMA HACK編集部

撮影:YAMA HACK編集部

2015年8月に誕生した登山WebマガジンYAMA HACK。2017年の夏から2代目の編集長を務めてきた青柳が、2020年1月1日をもって編集長を大迫に交代。

そこで今回は、これまでのコンテンツとは趣向を変え、新旧編集長が「これまでとこれからの登山」について、いつもよりちょっぴり真面目に語り合います。

まずは簡単に自己紹介

撮影:YAMA HACK編集部(左:大迫、右:青柳)

撮影:YAMA HACK編集部(左:大迫、右:青柳)

登山メディアを通して伝えたかったことって?

撮影:YAMA HACK編集部(左:大迫、右:青柳)

撮影:YAMA HACK編集部(左:大迫、右:青柳)

「登山を楽しむ人を増やしたい」「たくさんの人に山の素晴らしさを知ってほしい」という想いで運営しているYAMA HACK。

まずは青柳が2年半の間に、登山メディアYAMA HACKを通じて伝えたかったことを2つ紹介します。1つは、登山を始めるきっかけの多様化。もう1つは、未だに減らない遭難者についてです。

登山を始めるきっかけの多様化とそこに潜む課題

撮影:YAMA HACK編集部

撮影:YAMA HACK編集部

日本百名山をはじめとして山を“制覇”する人が特に多かった頃に比べると、最近では登山人口こそ増えてはいないものの、山の楽しみ方や始めるきっかけが増えてきました。

ガレージブランドやウルトラライト、山ごはん、ワークマンなど登山者を取り巻くキーワードは変わりつつあると言えます。

SNSやインターネットのおかげで、誰でも簡単に山の景色や情報を見られるようになりました。

山の魅力を多くの人が知れるようになったことは素直に良いことだと思いますが、最近の登山についてどう思います?

楽しみ方やきっかけが多様化したよね。インスタグラムで行きたい山を見つけたり、「山」だけでなく「山小屋」に行くのが目的だったり。情報が豊富になり誰でも気軽に登山を始められるようになったと思います。

ただ、一方で専門的な知識を身につけていない人でも、十分な知識がないまま気軽に山に来れてしまうようになった。

僕も登山を始めた頃には、専門的な知識を身につけようという発想はありませんでした。

周りに登山をやっている人もいなかったですし、知識や情報は本やネットで収集してましたね。

昔なら山岳会とかがそういう場だったんだけどね。ただ、いろんなきっかけで山に登る人が増えているからこそ、登山者の知識や技術のベースが落ちてくる気がしてて・・・。

だから、どんなきっかけで登山に興味を持っても、必要な情報が無料で手に入る状態にし、登山者の知識のベースアップを図りたいと思っているんです。

あらゆる人を受け入れてくれる山だからこそ、全ての人に安全に登山を楽しんで欲しい。

いろんな山の楽しみ方の発見と正しい情報発信ですね。

山岳会の技術継承など良い伝統は残しつつ、今の時代の登山に合う方法も探し続けないと思います。

正直まだまだできていないことも多いけど、過去の記事とも向き合いつつ、日々のコンテンツの中から小さな発見や楽しみを見出して欲しいと思いながら編集長として運営してました。

いまだに道迷い遭難者が年間1,000人以上いて、行方不明者がでる異常さ

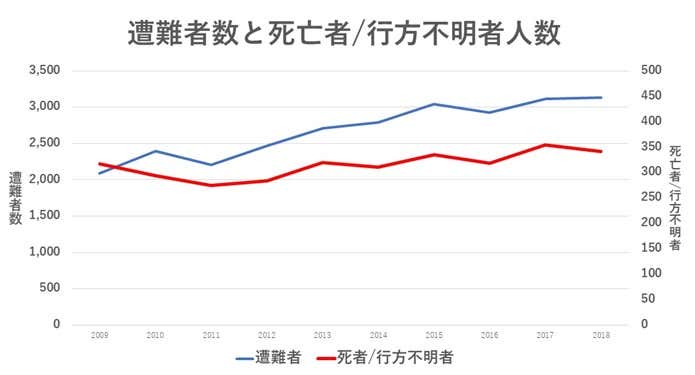

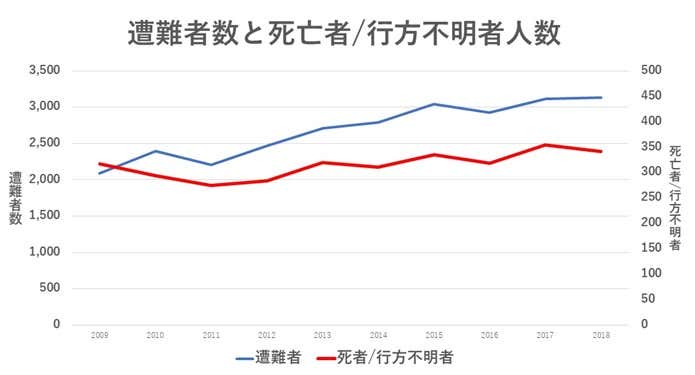

作成:YAMA HACK編集部(参考:警察庁 平成30年における山岳遭難の概況)

作成:YAMA HACK編集部(参考:警察庁 平成30年における山岳遭難の概況)

登山人口は停滞気味にも関わらず、遭難者数は長年増加傾向に。単純に遭難者が増えているのか、スマホの普及・基地局の増加による通報のしやすさからこれまで見えてこなかった“小さな遭難”が明るみになってきたのか、さまざまな見解がありますが、遭難者の約10%が山で亡くなっているという悲しい現状があります。

YAMA HACKとして、安全登山に関する情報発信に力を入れ始めたのは2018年春頃。それまでも記事はありましたが、注力するようになったきっかけって?

2018年のゴールデンウィーク明け、新潟県の五頭連山で父子が道迷いの後に遭難死した

ニュースがきっかけです。

年が近く小さい子を持つ親として、あのニュースにはとても胸を締め付けられました。

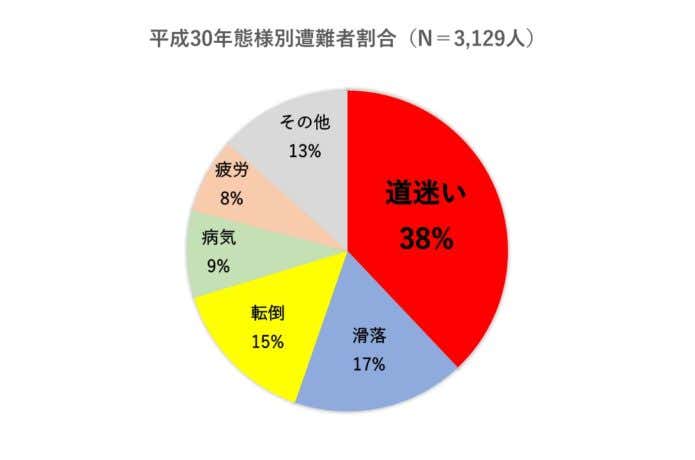

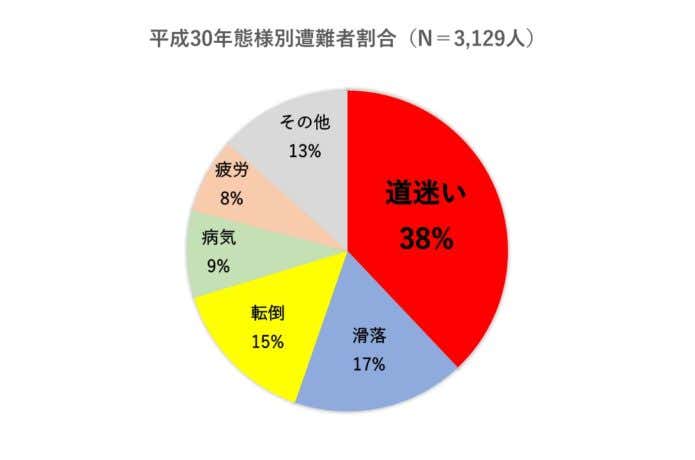

作成:YAMA HACK編集部(参考:警察庁 平成30年における山岳遭難の概況)

作成:YAMA HACK編集部(参考:警察庁 平成30年における山岳遭難の概況)

道迷うと思って登山をする人は、ほとんどいないですよね。遭難者の約40%は道迷い遭難がを占めてて、死者もゼロではないんですよね。

どうすれば、道迷いや行方不明を減らせると思いますか。

すごく簡単なことで、1つは

ココヘリや

登山用GPS地図アプリを正しく理解して活用することだと思います。

毎年約1,200人が道迷いしているけど、地図アプリがあれば自力で道に戻れるし、ココヘリに加入していれば動けない状況であったとしてもヘリが自分を極めて短時間で見つけてくれる。道迷いによる遭難死・行方不明者は限りなくゼロにすることができるはずです。

今は新しい技術や便利なものが多くあるので、うまく活用して安全に登山をしてほしいですね。登山用GPSアプリも万能な道具ではないので、「正しく使う」って本当に大事。

「登山の常識」が形骸化?

出典:PIXTA

出典:PIXTA

「遭難防止に地図とコンパスを持っていきましょう」という言葉は、登山をする人なら誰もが一度は聞いたことがある常識の1つ。

しかし、YAMA HACKで行ったアンケートによると、登山において地図とコンパスの両方を持参しているという人はわずか39%。両方を持参している人の中で山座同定(周囲の目標物から地図上での現在地を割り出すこと)ができるのはその中のさらに70%程度という結果が。

これはつまり普段から登山をしている人たちでさえ、およそ4人中3人の登山者が地図とコンパスで自分の場所を割り出すことができないということです。

啓蒙という視点でもう一つ。登山には様々な常識があるけど、「言葉だけが先行してしまっていることが多いのではないか」って思うことがあるんです。

地図とコンパスの場合だと、”持っていく”ことだけでなく”正しく使える”ことに意味があるということですか。

そう。けっして

地図とコンパスが要らないというわけじゃなくて。

他の例だと「山岳保険・捜索サービス」に入っている人、「登山届」を提出している人、いずれも40%以下。理由のほとんどは「遭難するような難しい山に登っていないから」。基本的に”遭難しない山”なんて存在しないんですけどね。

実際、道も整備されていて多くの人が登っている高尾山ですら、遭難は起きてます。

つまり青柳さんが言いたいのって、「頭ではわかっていても、行動に移せていない山の常識があるんじゃないか」ってことですか。

ひとつひとつの行動が命を守ることにつながってるからこそ、この機会に自分の登山を見つめ直してみて欲しいです。伝える僕たちも、山に登る一人一人も、その言葉の意味することを噛み砕いて行動に移さない限り、言葉だけが一人歩く気がします。

きちんと行動につなげるために、なぜ地図とコンパスが必要なのか?どうして行き先やルートを家族に伝えておかないといけないのか?という「なぜそれが大切なのか」の部分もきちんと理解してもらうようにしていかないといけないですね。

今後もそういう視点のコンテンツ、楽しみにしてます!

業界と登山者にある”もったいないギャップ”を埋めていきたい

楽しい情報だけでなく、危険が伴う登山だからこそ安全のための情報発信にも力を入れてきました。ここからは新編集長の大迫が感じている課題と、これから目指したい姿についてお伝えします。