「トラブルは未然に防ぐことが重要」国際山岳医が語るパフォーマンス維持に役立つテクニック

登山中、転倒してしまったことはありますか? 「単なる不注意で…」ということもありますが、疲労やエネルギー不足で歩き方が散漫になることが真因ということも多いのです。 そこで今回、国際山岳医という「山のドクター」に、そんなトラブルを未然に防ぐエネルギー補給のテクニックを聞いてみました。 楽しく安全に登山できるヒントがきっと見付かるはず!

2022/12/27 更新

-

監修者

草鹿 元

日本登山医学会理事/認定山岳医委員会 委員長/自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科教授

草鹿 元のプロフィール

-

編集者

YAMA HACK編集部

月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。

登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。

YAMA HACK編集部のプロフィール

-

制作者

山岳ライター・長野県自然保護レンジャー

三宅 雅也

長野県自然保護レンジャー、山岳ライター。

アルプスを中心に、トレランから厳冬期登山まで幅広く活動。

鷲羽-水晶-赤牛岳、槍ヶ岳~笠ヶ岳、荒川三山、中央アルプス主峰全山など、ロング日帰りのスピードハイクを得意とする。

2021年に北アルプスの麓:安曇野市へ移住。森の中で薪ストーブと鳥の囀りに囲まれて「清貧」「足るを知る」をモットーに森暮らしを送る。

趣味は本格DIYとキャンピングカー旅。

三宅 雅也のプロフィール

アイキャッチ画像撮影:三宅 雅也

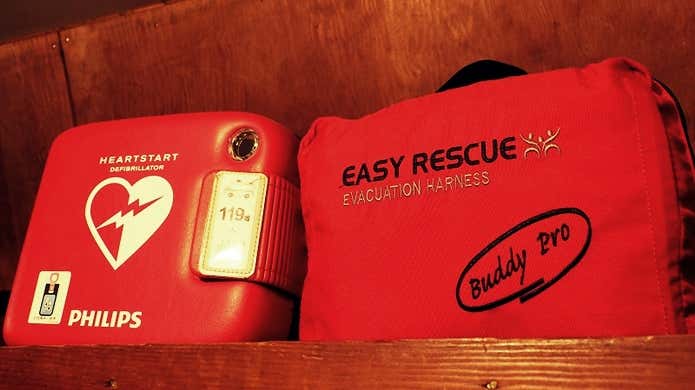

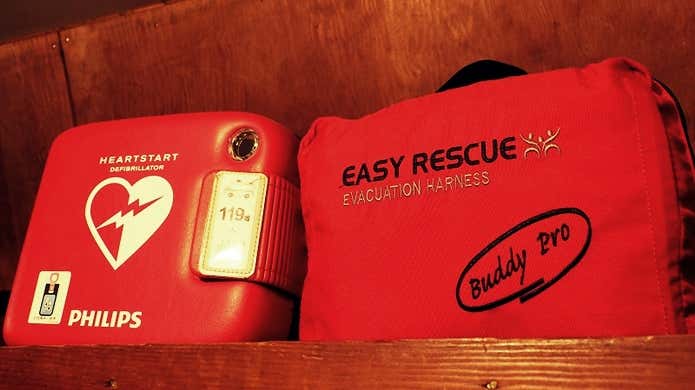

山ではケガやトラブルの「リスク」はつきもの

撮影:三宅 雅也

登山中に「体調不良」や「ケガ」などに見舞われた経験がある方も多いのではないでしょうか。登山の機会が増えれば増えるほど、トラブルのリスク機会も増加します。

筆者も『バテて足運びがヨレヨレ(俗にゾンビ歩き) 』になったことがあり、そんな時はつまづき易くなったり、フラついたりと、思い当たるフシがあります。

大切なのは未然に防ぐこと

転倒などは「単なる不注意」と済まされがちですが、実は、疲労やエネルギー不足によるパフォーマンスの低下で、注意力や足運びが散漫になって起こるということも多いのです。

そこで今回、【山でのトラブルを未然に防ぐ方法】を知るべく、国際山岳医であり「日本登山医学会 認定山岳医委員会」の委員長である草鹿(くさか)教授に、効果的なエネルギー補給のイロハを教えていただきました!

実際に山で起きたトラブル

出典:PIXTA

対策方法の前に、実際に山で発生するトラブルについて伺ってみました。

早速ですが、山でのトラブルって具体的にはどんなケースが多いのでしょうか?

まず、ケガで見ると、特に下山時の転倒やスリップによる

「擦過傷」「挫創(ざそう)」「挫傷(ざしょう)」「骨折」などですね。 部位では「足(足首)」「腕(手首)」「頭部」がメジャーです。

※「挫創」は外出血、「挫傷」は内出血する傷、例外的に「擦過傷」は外出血でも「傷」を用いる

いえ、転倒などによって頭部を打ち出血する「頭皮の挫創」です。 頭皮は想像以上に出血するため、要治療者がパニックを起こし易いんですよ。

確かに頭部からの多量の出血を想像するだけでめまいがしそうです…

骨折箇所はどこが多いのでしょうか。

足首や手首の骨折が多いですね。折れた骨が皮膚を突き破る「複雑骨折(開放骨折)」も少なくないです。

体調不良の原因は?

次に山での病気ですが、どのようなケースがあるのでしょう?

圧倒的に多いのが「持病」ですね、特に「心臓疾患」や「糖尿病患者」。その他、COPD患者 (慢性閉塞性肺疾患) は高所障害が起きやすく、喫煙習慣があれば禁煙は基本です。

なるほど、持病のある方は担当医と要相談ですね。

持病がない方の体調不良はどうでしょう?

主には、脱水症状、疲労、足攣り、低血糖(シャリバテ/ハンガーノック)、前夜の深酒や睡眠不足などがあります。

これらは持病とは異なり、何らかの対処法はありそうですよね?

まさにそのとおりです。 登山中の適切なエネルギー補給によって変わってきます。

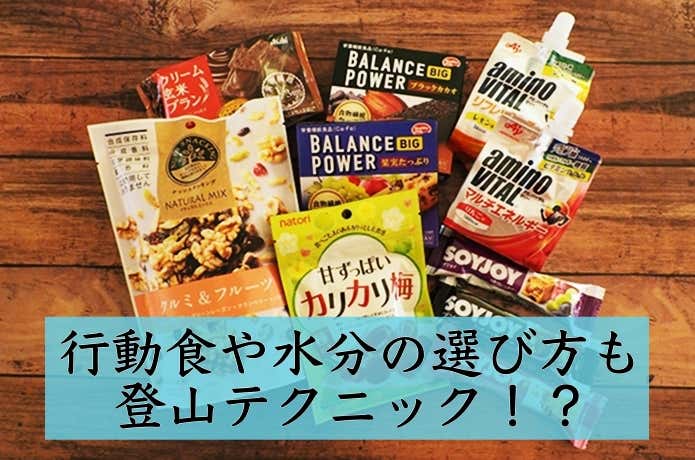

カロリー消費量はフルマラソン以上!?効率的なエネルギー補給方法

撮影:三宅 雅也

前述のとおり、疲労やエネルギー不足によるバテは、注意力や足運びを疎かにさせトラブルリスクを増加させます。そのためには、身体を動かし続けるために必要なカロリー摂取が重要。

しかし、ただカロリーや水分を摂取するだけでは不十分なんです。効率的にエネルギーを補給するためにはどのような物を選んだらいいのでしょうか。