《バーチャル登山》別山尾根からの剱岳アタックをイメージしよう

9月中旬、筆者が実際に剱岳に登山して取材を実施。別山尾根ルートの様子を見て登山時のイメージ作りに役立ててください。

※滑落事故やカメラの落下を起こさない様、時間にゆとりを持って登山しながら、危険箇所では鎖などにセルフビレイをして撮影を行なっています。

まずは室堂から剱沢にアプローチ

剱岳・別山尾根ルートの起点となる剱沢。もちろんいきなり到達できる訳ではありません。立山黒部アルペンルートを利用して、まずは室堂へ。ここから剱沢まで、剱岳の手前に立ちはだかる立山連峰・別山から大日連峰に続く稜線を越えて、約3時間30分の道のりです。

《1》標高2,450mの室堂から、ミクリガ池などの景勝地を眺めつつ遊歩道を歩きます。

《2》室堂下の地獄谷からは有毒な火山ガスが噴出されているため、風向きに注意して通過しましょう。

《3》標高2,260mの雷鳥沢までいったん下ります。

《4》剱御前小舎のある別山乗越まで、歩行約2時間・標高差約500m弱の登りは、剱岳への体力テスト。

《5》左側の大日連峰より高い位置まで登ってくると、別山乗越まであと少し。

《6》別山乗越に着くと、剱岳が全容を現わします。

《7》別山乗越から剱沢へは、約40分の緩やかな下り坂。最初にキャンプ指定地に到着します。

《8》運が良ければ、ライチョウなどの野生動物に出会えるかも!?

《9》さらに5分程下ると、剱澤小屋に到着。

《10》剱澤小屋近くの小さな池からは、逆さ剱岳が望めます。

初日はこの剱澤小屋かさらに15分程歩いた剣山荘、もしくはキャンプ指定地にテントを設営して宿泊し、しっかり休養をとりましょう。

いよいよ剱岳・別山尾根へアタック!

お待ちかねの剱岳・別山尾根ルート。登山道の様子をご紹介します。

《11》時間に余裕を持って行動するため、遅くとも日の出と同時に出発しましょう。

《12》登山道は、剣山荘の裏手からスタートします。

《13》第1の鎖場に到着。

《14》斜度の緩い岩場なので、鎖に頼り過ぎないで通過してみましょう。

《15》第2の鎖場に到着。

《16》第2の鎖場も、緩やかな岩場をトラバース気味に進みます。

《17》別山尾根ルート最初のピーク・一服剱。

《18》一服剱より。剱岳山頂は前剱に隠れて見えません。

《19》一服剱から下りきったコル(鞍部)は、休憩に好適。

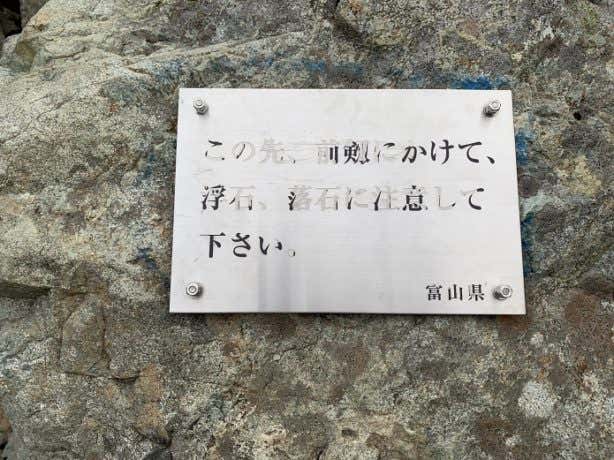

《20》前剱への登りは、浮石の多い急斜面。転倒したり落石を起こさないよう、注意しながら登りましょう。

《21》ルートを示すペンキマークを見落とさないように登りましょう。

《22》前剱・大岩。巨岩の左側に第3の鎖場があります。

《23》第4の鎖場。

《24》この鎖場を越えれば、前剱まであとひと息。

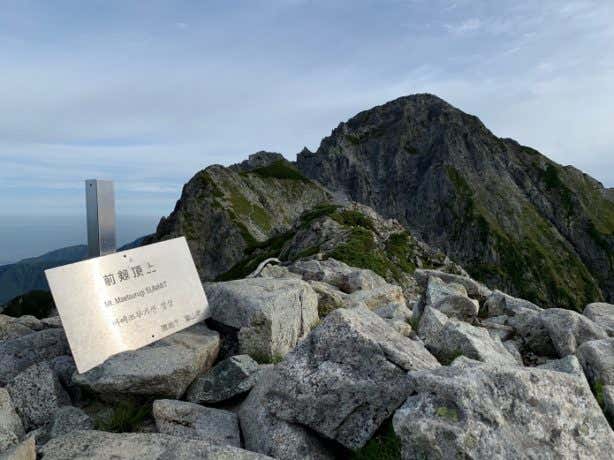

《25》前剱(2,813m)山頂。いよいよ剱岳山頂が目の前に迫ります。

《26》前剱から前剱の門までは、登り専用と下り専用に登山道が分かれます。

《27》登り専用登山道。鉄のブリッジを渡り、第5の鎖場へ。

《28》短いながらも高度感のあるブリッジ。強風時などは注意が必要です。

《29》第5の鎖場。右側は滑落すると大事故になる切り立った岩壁なので、鎖にしっかり掴まって進みましょう。

《30》第6の鎖場。前剱の門のコルまで下ります。

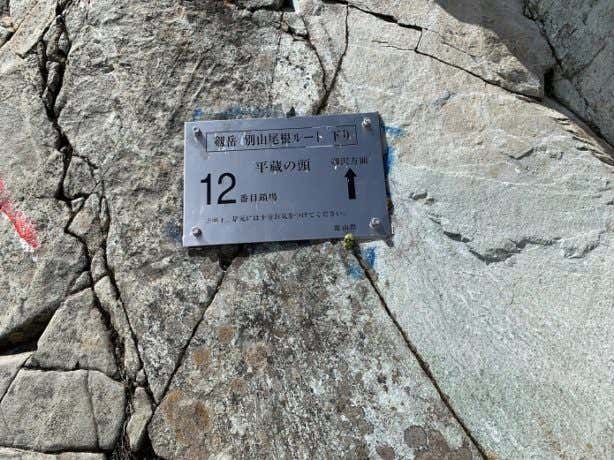

《31》比較的緩やかな稜線を登り、ケルンの積まれた広場を過ぎると、核心部のひとつである平蔵ノ頭の登降に向かいます。

《32》平蔵ノ頭。こちらも登り専用と下り専用に登山道が分かれています。

《33》登り専用登山道の第7の鎖場。斜度がきつく、鎖と岩に設置されたピンを頼りに登ります。

《34》第8の鎖場を通過し、カニノタテバイの取付き点である平蔵のコルに向かいます。

《35》振り返ると、いかに険しい稜線を通過してきたか分かります。

《36》いよいよ第9の鎖場・カニノタテバイ。上部からの落石や転落者の直撃を受けないように左下の岩陰に設けられた鎖の取付きで、順番を待ちましょう。

《37》感覚的には垂直に近い斜面を、鎖を頼りに登ります。

《38》カニノタテバイを過ぎても、まだまだ続く急斜面。

《39》平蔵ノ頭と前剱を振り返る。

《40》登山道がゆるやかなガレ場に変わると、山頂まであと少し。

《41》ついに山頂!シンボルでもある祠の前は、比較的広いスペースがあり休憩もできます。

《42》映画の題材にもなった三角点と後立山連峰の山並。

《43》下り最大の難所である第10の鎖場・カニノヨコバイ。

《44》最初の足場が目視できず、恐怖心を感じる場所です。鎖にしっかり掴まって思い切って岩から身体を離して足場を探すと、右足を置くのに丁度良い岩角が見つかるはずです。

《45》鎖場が終わると、今度はほぼ垂直のハシゴを下降します。ハシゴと岩が接近している部分もあるので、爪先を岩にぶつけてバランスを崩さないように、慎重に下りましょう。

《46》ハシゴを下りきったところにあるトイレ。携帯トイレが必要です。

《47》第11の鎖場。

《48》平蔵のコルへ向けて下ります。足場の少ない岩ですが、靴底のグリップをしっかり効かせて進みましょう。

《49》第12の鎖場。

《50》平蔵ノ頭へ登り返す、下山専用のルートです。こちらはホールドも豊富で登りやすい岩場です。

《51》平蔵ノ頭から下る、下山専用の鎖場。ここでようやく核心部は終了します。

《52》ケルンの積まれた広場まで戻って来ました。緊張を強いられる核心部の通過を終えたところで、ちょっとひと呼吸。これからの下りに備えて、もう一度気を引き締めましょう。

《53》前剱の門から下山専用の第13の鎖場を登ります。

《54》前剱の頂上を巻きながら進みます。

《55》前剱から先は、登りと同じルート。落石や転倒に注意して、剱沢まで下山しましょう。

結びに~剱岳をめざす方へ~

いかがでしたか?実際に登頂した登山者の登山歴やスキルは様々…それでも、ある程度の経験を積めば、決して手の届かない頂ではないことを実感していただけたと思います。万全の準備と情報収集で、楽しく達成感にあふれる登頂を果たしてください!

ライタープロフィール:鷲尾 太輔

(公社)日本山岳ガイド協会認定登山ガイド

高尾山の麓・東京都西部出身ながら、花粉症で春の高尾山は苦手。得意分野は読図とコンパスワーク。ツアー登山の企画・引率経験もあり、登山初心者の方に山の楽しさを伝える「山と人を結ぶ架け橋」を目指しています。

ハードボイルド映画とF-1GPを愛し、根っからのガンマニアとカーマニアであったが、中学〜高校と在籍した山岳部で登山の魅力に癒され何とか更生…。