白銀の山の世界!自然の雄大さを感じる瞬間

鳥のさえずりや水の流れる音、そして色彩豊かな春・夏・秋の山は、五感をフルに使って楽しめますよね!でも雪が積もった山はとても静かで、山の深さを体で感じるんです。太陽に照らされた雪は眩しく、風と雪の自然が織りなす”シュカブラ”や”エビの尻尾”、そして”樹氷”など、スリーシーズンとは別世界が繰り広げられます!

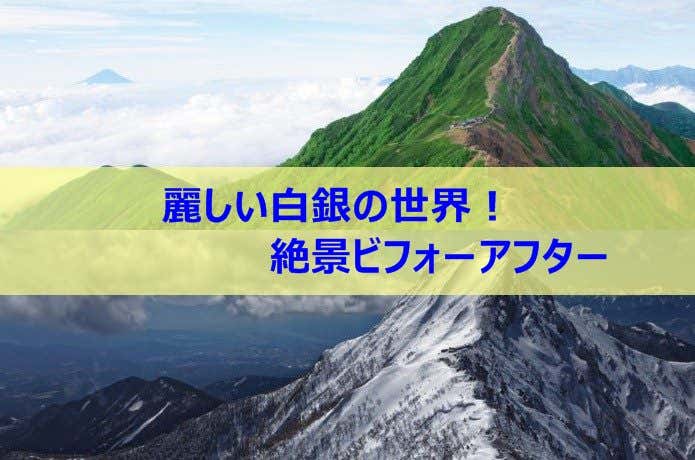

日本アルプスのビフォーアフター

始めに、日本アルプスからは4座のビフォーアフターをご紹介します。冬でも登山者が多いメジャーなアルプスの山は、どんな景色に変身するのでしょうか?!

①燕岳|2,763m(北アルプス)

【参考ルート】宮城ゲート~中房温泉~合戦尾根~燕岳

アルプスの女王とも呼ばれる燕岳は、初心者の山としてはもちろん、表銀座縦走コースの起点として上級者にも人気の山です。春から秋は中房温泉からスタートできますが、冬期は県道が封鎖されるため、宮城ゲートからの約12kmを歩くことになります。

▼ビフォー

山肌の緑に映える白い花崗岩と砂地で構成される斬新さがあふれる山容。常念岳や槍ヶ岳、そして北アルプス主稜線から立山が、ぐるりと一望できる眺めが圧巻です!

▼アフター

②白馬乗鞍岳|2,469m(北アルプス)

【参考ルート】栂池自然公園~天狗原~白馬乗鞍岳~白馬大池

ゴンドラとリフトを乗り継いで栂池自然公園からスタートです。樹林帯から灌木地帯を過ぎて、徐々に視界が開けると天狗原に。ゆっくりと深呼吸したくなるような景色が待っています!

▼ビフォー

なだらかで優しい山容と樹木の色に癒される眺め。整備された木道のある広々とした天狗原から白馬乗鞍岳山頂付近まで続く、壮大な緑のグラデーション!

▼アフター

辺り一面の銀世界に澄んだ青空、そして雪と風が作り出す”シュカブラ”。一枚の白いシルク布のような眺めは、ならだかな山容だからこそですね!

③木曽駒ヶ岳|2,956m(中央アルプス)

【参考ルート】千畳敷~木曽駒ヶ岳

中央アルプスで最も標高が高い木曽駒ヶ岳。ロープウェイで2,612mまで上れるため、体力に自信がない方でも日帰りで登れるのが人気の秘密です。

▼ビフォー

木曽駒ヶ岳とともに人気が高いのが千畳敷カールです。氷河期に氷で削られてこのような地形になったと言われています。奥深くてダイナミックな景色ですね!

▼アフター

木曽駒ヶ岳を始め宝剣山や千畳敷カールには、岩に積もる雪の形であるものを例える”雪形”があるんです。訪れる時期により、島田娘、サギダル、盆踊り娘など、自然の造形美も楽しめます!

④地蔵岳|2,764m(南アルプス)

【参考ルート】御座石温泉~西ノ平~燕頭山~鳳凰小屋~地蔵岳~赤抜沢ノ頭

地蔵岳は、観音岳・薬師岳の三座で”鳳凰山”とも呼ばれています。山頂には重なり合った巨石がそびえ立つ”オベリスク”があり、鳳凰山のシンボル的な存在です。

▼ビフォー

▼アフター

澄んだ青い空に雪で飾られたオベリスクは、周囲に遮るものが何もないぶん一層神々しさを放っています。山容はシンプルな形状ですが、その鋭さは芯の通った貫禄。左奥には八ヶ岳も見えています。