山岳医療の現状 ~山岳診療所~

北アルプスや富士山など、特に入山者が多い山域にて、「山岳診療所」を見掛けたことがあるハイカーは多いはず。山小屋に併設されるこれらは「夏山診療所」とも呼ばれ、登山シーズン期に限定的に開設される救護所です。

そして、「あぁ確かあそこの山小屋にあったな…利用したことはないけれど」という方がほとんどではないでしょうか。むしろそれはとても良いことであり、無事に山岳レジャーを楽しめている証ともいえます。

しかし、大自然というフィールドの中では、いつ何時 自身が要治療者になるかはわかりません。万が一、山の中で治療が必要な状態に陥ってしまったら、すぐに病院に行くことも、救急車両が駆けつけることも困難です。そんな山岳という特殊な環境下で、トラブルなく安全に登山を楽しむにはどうしたらいいのでしょうか?

今回、その答えを探るため、ボランティアで医療パトロールを行なっている認定山岳医・山岳看護師の方々を取材を行いました。

山岳診療所は北アルプスに集中

まず、日本に存在する山岳診療所の数がいくつあるかご存知でしょうか?

全国の山岳診療所の数は全部で22箇所。その内の17箇所が北アルプスに集中しており、残りは南アルプスの北岳に1箇所、白山に1箇所、そして、富士山に3箇所となっています。

簡単には増やせない実情

現在開設されている山岳診療所のほとんどは、バックボーンに大学医学部との連携があり、各大学の勤務医や大学出身者の医師や看護師、ならびに現役医大生が運営にあたっています。 実は、彼らは自身の休日を山岳医療の時間に充て、ボランティアとして山に入り活動しているのです。想像に難しくありませんが、医師不足という人的リソースの悩みは、各診療所共通の課題となっています。

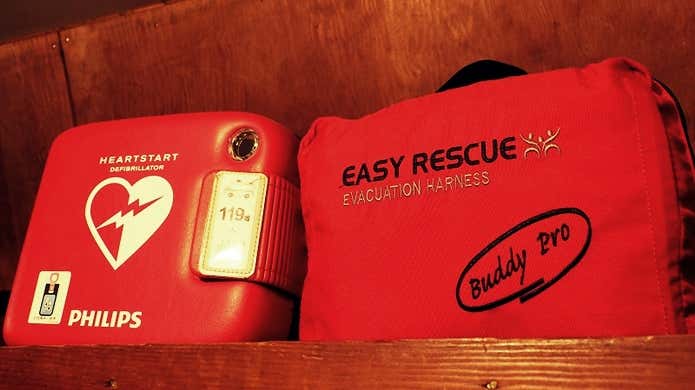

また、環境面や資金面にも課題はあります。山小屋併設という環境から、山小屋そのものに診療所に充てられる充分なスペースがあることが大前提であり、器材や薬剤、治療費など、運営に関する費用を募金でまかなうケースもあるほど。

そのため、診療所を登録・開設することのハードルは極めて高いだけでなく、現存診療所の運営維持も易しくはないというのが、現在の山岳医療の実情です。

新しい取り組み「山岳医療パトロール」とは

先にお伝えしたとおり、南アルプス全体で山岳診療所は北岳にわずか1箇所しかありません。しかし、どこの山へもアプローチが長い南アルプスの広大さは、多くの登山者が知るところ。

2017年7月、広大な南アルプス全体で圧倒的に不足している山岳診療所問題について、日本登山医学会は「山岳医療パトロール」という活動を開始しました。

それは、これまでの「患者が診療所に来る」という形ではなく、「医師自らが登山者側に歩み寄る」という全く新しいコンセプトでした。

甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根の「七丈小屋」という存在

2017年より七丈小屋の新たな管理人にピオレドール賞受賞の登山家:花谷 泰広氏が着任し、日本登山医学会の構想に、花谷氏が賛同したことが本活動のきっかけとなりました。

医師たちは七丈小屋をベースキャンプとして活用できるようになり、甲斐駒ヶ岳山頂を往復するパトロールの実現が可能に。(※2018年より北杜市もこの活動を支援)

甲斐駒ヶ岳の黒戸尾根は急登が続く日本屈指のクラッシックルート。 深田久弥に「日本アルプスで最もきついルート」と言わしめたここは、登山口から山頂まで約2,200mと驚愕の標高差を誇ります。 そして、この長い難ルートに唯一存在する山小屋と水場が七丈小屋。この小屋なくしては、多くの登山者は立ち入ることすら困難になります。

山岳医療パトロール、その活動の内容

今回、本活動メンバーである草鹿教授 (国際山岳医) と江村院長 (国際山岳医) に同行、山岳医療パトロールの生の現場に密着しました。

パトロールの基本活動期間は、毎年7月下旬~10月初中旬の週末。

取材当日の2日間の天気はかなり危ぶまれていましたが、台風などの暴風でない限りパトロールは実施されます。ここからも、本活動にかける医師たちの強い決意が感じられました。