将棋脳だって最初からではなくて何十回、何百回も将棋をする中で学んでいくんですよね。「これがこう来たらこう動くのが最良の判断だ!」みたいな。

でも、棋士に「何十年も将棋やってて飽きないんですか?」って聞いて、飽きましたって、言う人はいないんじゃないかな。

青柳

実際、ガイドとしていろんなお客さんに楽しんでもらいたいからこそ今でも毎回検証をして試行錯誤しますし、新たな発見があって楽しいですよ。

青柳

繰り返すことでリアルに近いプランニングができ、想定外のことが起きにくくなる。それでも計画通りに行くとは限らないですが、そういう時でも最適解を導き出す能力が明らかに上がってくるので、その部分では一般登山者にとってとても重要なことだと思います。

青柳

青柳

自身がパキスタン・トランゴタワーで目撃した登山脳の大切さ

青柳

青柳

その時に彼らがとった行動とか意思決定のプロセスが、とにかくすごいなと。普通なら絶対助からないような状況からの生還でしたから。

青柳

その岩塔に登るのに、そもそも約20日かけて登ってるんですよね。水も食料もなし。場所が場所だけにヘリでの救出も難しい。助けるなら自分たちが行くしかない状況だったんです。

青柳

そんな状況の中、隣の岩塔(グレートトランゴタワー)を登ったメンバーの木本哲さん、保科雅則さんがどのルートをから登って救助に向かうかをあっという間に見極めた。そして、2泊3日というとてつもない早さで登りきり、救助して降りてきたんです。

青柳

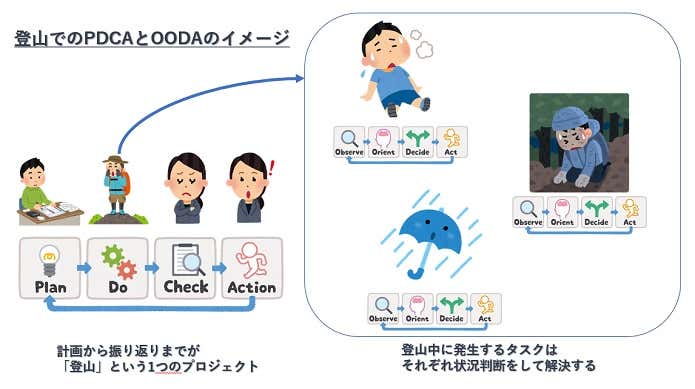

普通、プロジェクト全体ってPDCAで回しますよね。しかし、動作や行動そのものはスピードが求められるので、まず観察、次に情勢判断。それに基づいて意思決定、そして行動というループを取り入れます。これをOODA(※)というんですけど、このループは登山行動中の意思決定プロセスとしてとても効果的なものといえます。登山全体はPDCA、その中で発生する一つ一つのタスクはOODAにもとづいているという風に考えられます。

青柳

青柳

それを「OODA」っていう言葉に当てはめているだけです。

青柳

ただ、その一つ一つの判断が正しいかは「死ななかったからよかったね」じゃなくて「もっといい方法があったんじゃないか?」っといった感じで繰り返さないと鍛えられないってことですよね。

その山に登るイメージがわけば、それは照準に入ったということ

青柳

「自分の実力だとこの山にはこのくらいのタイムで行けるだろう」とか、

「ここの急登が苦しそうだから、行動食は多めに持っていこう」・・・みたいなイメージでしょうか。

自分がその山で登山しているイメージがより鮮明になってきたってことなのかなぁと。

逆に受け身な登山はただ付いて行っているだけで”登れてしまった”ような人。きっと下山後に振り返ったとしても積極的か受け身だったかで得るものが違ってくると思います。

青柳

山に積極的に関わることで、目標の山もイメージできるようになる!

青柳

「“どこかで”登山をしたい」というよりは、「“剱岳”に登りたい!」みたいな。

でも、自分にはすぐにそこに登れるのか?どんな技術がいるのか?がわからない人って多いと思うんです。

そういった人たちに、登山脳の考え方って有効だなと思ったんですが。

青柳

でも、剱岳の道やその険しさはよくわからない。

だから、

「剱岳は岩場が多いらしいから初級者向けの岩場が多い山に行ってみよう。」

とか、自分がイメージできる登山計画をたてて繰り返すことで少しずつレベルアップすると思うんですよね。

そうやって、剱岳への登山が実感として現実味を帯びてくるんじゃないかなと思いました。その頃が「登り時」なのかなと。

「この山なら自分もいけるかも」と経験値に照らし合わせてイメージできれば、その山に登る資格というか「照準」はあっているのだと思います。

青柳