【登山脳】を鍛えれば山がもっと楽しくなる!?「目標の山」がある人こそマネしたい考え方とは?

「登山脳」という言葉を聞いたことはありますか?山岳ガイドであり世界中の高峰に挑戦してきた笹倉孝昭さんが提唱するこの言葉。果たしてどういう意味なのかを直接聞いてみました。登山上級者こそ”自然に”できている「登山脳」は、初級者や登りたい山がある人にこそ意識してほしい考え方でした。

-

制作者

YAMA HACK 編集部

月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。

登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。

YAMA HACK 編集部のプロフィール

あなたにとって目標となる山はありますか?

出典:PIXTA

「いつかは剱岳に登りたい!」「日本人なら富士山には登っておきたい!」「ヒマラヤの山に登りたい!」

誰にでも、いつかは登ってみたい憧れの山があるのではないでしょうか?

でも、一体どのくらいのレベルなのか、自分のレベルはどのくらいなのか……正確に把握している人はあまり多くないかもしれません。

そんな時は「登山脳」を鍛えるのがいいかもしれませんよ?

今回は、YAMA HACKでも記事の監修をしていただいている山岳ガイドの笹倉孝昭さんが提唱する「登山脳」について解説していただきました。

「登山脳」って、一体なに?

今回、笹倉さんからはじめて「登山脳」という言葉を聞いたんですが、一体どういう意味ですか?

ランダムに思い浮かぶ「考え」を似通ったタスクに集約し、プロジェクトのモーメンタムを落とさずに動くことが出来る登山家は「登山脳」を備えているといえます。

簡単にいうと、登山ってただ道を歩いて山に登るだけじゃないですよね。登山道だけじゃなくて道がわかりにくい場所、分岐、岩稜帯もある。

それって一つの謎かけ(=タスク)だと思うんですよ。

道だけじゃないです。予定した時間にたどり着くか?雲行きが怪しいのでは?など、登山をする上で、私たちはいろんな謎かけに遭遇し、最適な判断を下して最終的に山頂に立って無事に帰ります。

登山脳というのはこれらの謎かけを解決するための登山ならではの考え方のようなものです。

(なんとなく・・・多分、ちょっとだけ理解できた気がする)

「将棋脳」「サッカー脳」があるなら「登山脳」もある!?

「将棋脳」とか「オセロ脳」とか聞いたことはありませんか?

盤上の状況から最適解を導きながらそれぞれのルールの中でクリアしていく。

サッカーだったら「サッカー脳」とか

登山も同じ。山の中という制約の中で無事下山をするためにあらゆる状況変化に対応していきますよね。

そう言われると納得なのですが、でも、新しい考え方というよりは、すでにそういう考え方になっている人も多い気もしますがどうなんでしょう?

そう。これはみんな自然にやっていることでもあるんです。

今まで無事に登山を続けられている人っていうのは、さまざまな謎かけをクリアして今があると思うんです。

たとえば、

このルートを10時間で歩きますということであれば、本当にそれが10時間で歩けるのか?というのも一つの謎かけ。

それに対して、【ペース】【歩行時間】のチェック。これらはすべて”時間管理”。

「今の高さは?」とくればこれは【標高】という”地形の評価”になりますよね。

あとは天気とか危険箇所、落石など色んな所に注意をはらいながら常に次に何をすべきか判断をしているわけです。

で、

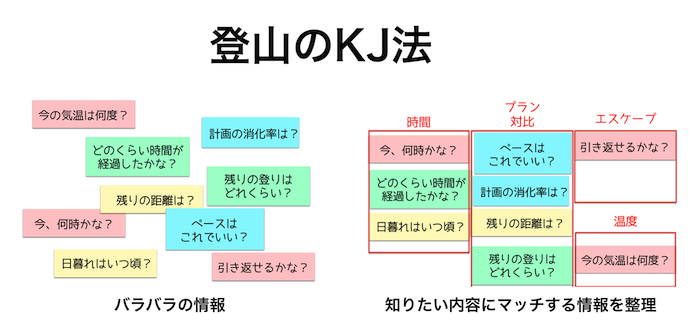

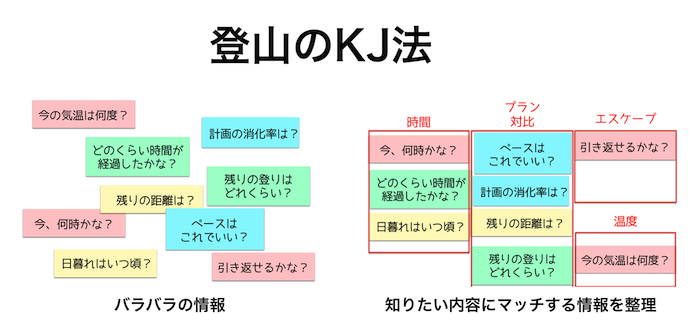

登山脳ってのは、これらの情報から似通った情報をまとめる考え方。

ランダムに出てくる謎かけに対して「あ、これは時間管理、これはペース配分だな」とか。

KJ法という考え方があるのですが、それに近いイメージです。

イメージとしては、岩稜地帯での雷や急な雨、メンバーの怪我など、状況を把握して次に何をすべきかを判断する。その素材となる要素が何なのかを瞬時に選び出して判断する考え方

・・・といった感じでしょうか?

そうそうそう!

頭の中でKJ法を行っているわけです。

でも登山にあらかじめ定められた正解はないわけですよね。天気は移り変わるし、来るメンバーも毎回同じなわけじゃない。だから常に現場における最適解を導き出す。

登山脳をしっかり備えられている人はどんな状況にあっても最適解を導くことができるし、場合によっては計画通りに行かないアクシデントがあってもその場で最適な答えを導き出せると思うんですよ。

アクシデント自体も謎かけみたいなものです。

逆に夕方に下山してしまったり、水分補給のペースを見誤って足りなかったり・・・結果的に”登頂できてしまった”としても計画通りにいかないことってあるじゃないですか。そういうのは登山脳が足りてないってことになるんですか?

そうですね。そして、登山活動が終わった時点で自分の登山が計画通りだったかどうか振り返って評価することがなければ、これも登山脳がないということになると思うんですよね。

逆に、計画通りだったから「良かったね!」って感じで何も振り返らないというのも、登山脳があるとはいえなさそうですね。

登山脳はPDCAの繰り返し

とはいえ、「今回はこれが良くなかったから次はこうしよう」とか、その逆ももちろん、判断基準って何かがないとできないじゃないですか。

その基準となるのが「登山計画書」です。

終わったあとに、計画通りに登山ができたかを振り返り、次の登山に生かしていく。まさにPDCAですよね。

会社でよく使う、「Plan-Do-Check-Act」のPDCAですか?

なんか、仕事っぽい・・・!

登山を一つのプロジェクトとして捉えると、タスクがたくさんあって、そのタスク一つ一つを似通った項目でまとめてプロジェクトを推し進めていく。そんなイメージです。

結構難しい作業のように思えてしまいます・・・。

それに、初心者だと登山脳ってそもそも備わっていないと思うんですが、どうなんでしょう?