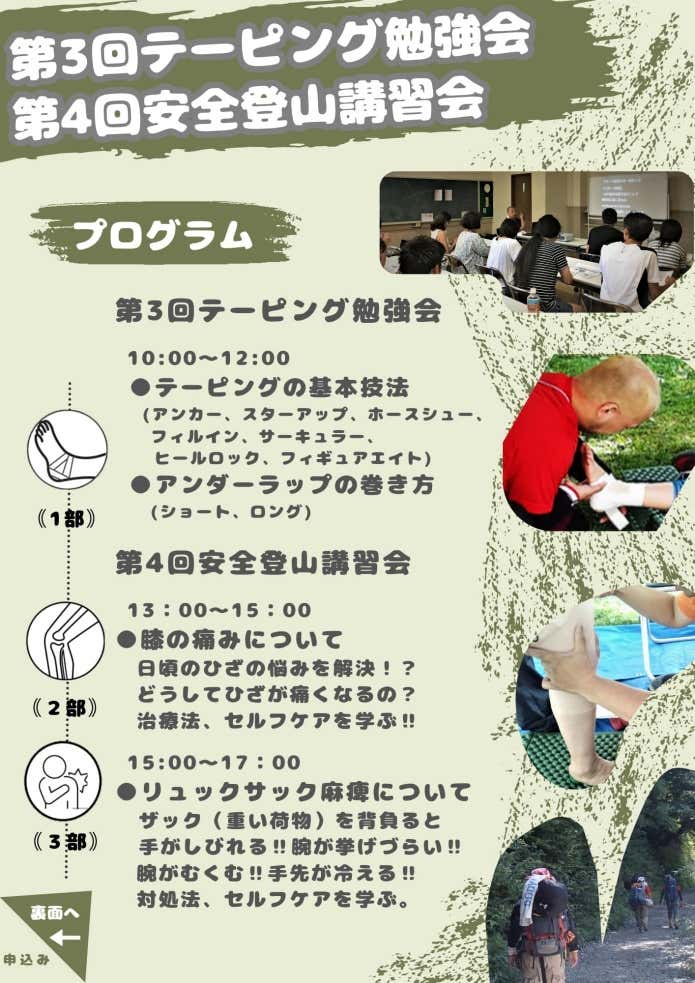

【2】”理由”がわかるから、理解が深くなる

テーピング方法を教えてくれる時もやり方だけでなく、身体の構造を説明しながら「なぜ、こうするのか」「こうしたほうが良いのか」ということを説明してくれます。

これは、テーピングの前に手に力を入れた時とそうでない時の締め付け具合を、左右の腕で比較している様子。

力を入れていない状態でテーピングを巻いた時は、テーピングを巻いてから力を入れると筋肉が膨らむ分、窮屈に感じます。ですが、テーピング時に力を入れておくとテーピング後に力を入れてもあらかじめその状態でテーピングをしているため、突っ張り感がありません。

このように理由とそれを体験できるので、大切なポイントとしても記憶に残りやすくなります。

【3】大きな差を生む”ちょっとしたコツ”も知れる

「テーピングを巻く時に、たわみができてきれいにならない」「アンダーラップを巻いていると、端が丸まってうまく巻けない」など、スムーズにテーピングを巻くコツなど知ることができます。

関節や筋肉の動きを制限するテーピングでは、テープの引っ張り具合も大切。1本のテープでも足の裏は優しく貼って外側は強めに引っ張るなど、怪我の内容などによって変わってきます。

すべての例を解説できるわけではないですが、具体的な怪我の症状などを踏まえながら教えてもらえるのはとても貴重です。

気になる参加者の感想は?

今回参加していた方にも、参加理由や感想を聞いてみました。

女性:今回が初めての参加

膝とかが心配で参加したんですけど、今回は足首のテーピングが中心だったので少し違いましたね。でも、マスターできたら役立つなと。

実はもっと簡単なものを想像していたので、私には少し難しく感じました。でも、血管とか骨のこととか、テーピングの時に注意しないといけないことを教えてもらえてよかったです。

覚えておいて損がないことなので、練習しないとな~って思っています。

男性:2回目

やっぱり何回かやらないと身につかないので、復習のためにきました。

あと、自分は下山時に痛みがあるんですけど、登山に特化しているのもいいですよね。アドバイスもピンポイントで具体的なものがもらえるので。

自信を持ってテーピングできるように練習をはじめよう!

①参加する前に、あらかじめ動画や記事でテーピング方法を予習しておく

②講習会に参加して、①で感じた疑問点や難しいポイントなどを質問して改善する

③定期的に復習する

テーピングは怪我をした時の方法だけでなく、予防のためにも効果的です。万が一の時に自信を持って対応できるように、まずはテーピングの練習を始めてみましょう。

今回は岡田さんの講習会に参加しましたが、その他にもいろんな場所で講習会が行われています。近くのものがあれば、一度参加してみてください。

今後は実際の山の中でどうする?みたいな内容の講習もやっていきたいと思っています。

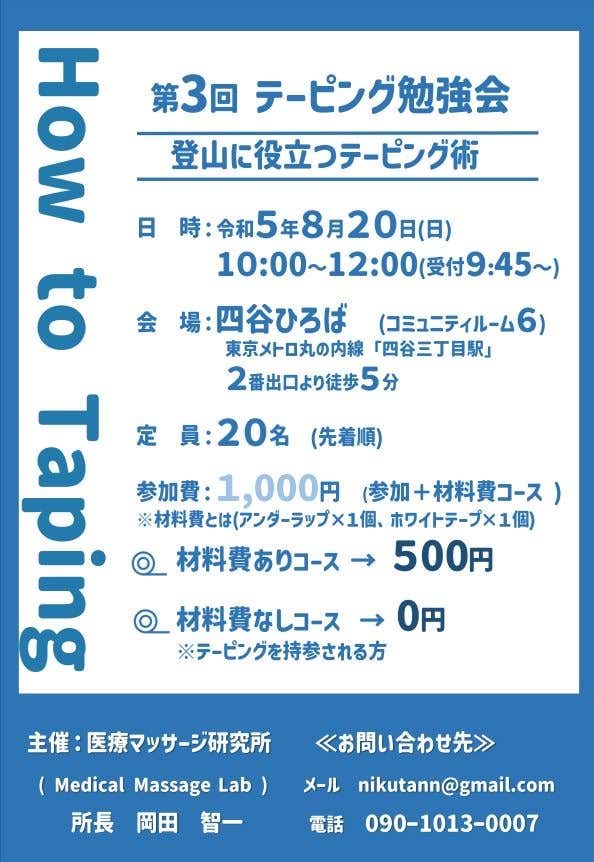

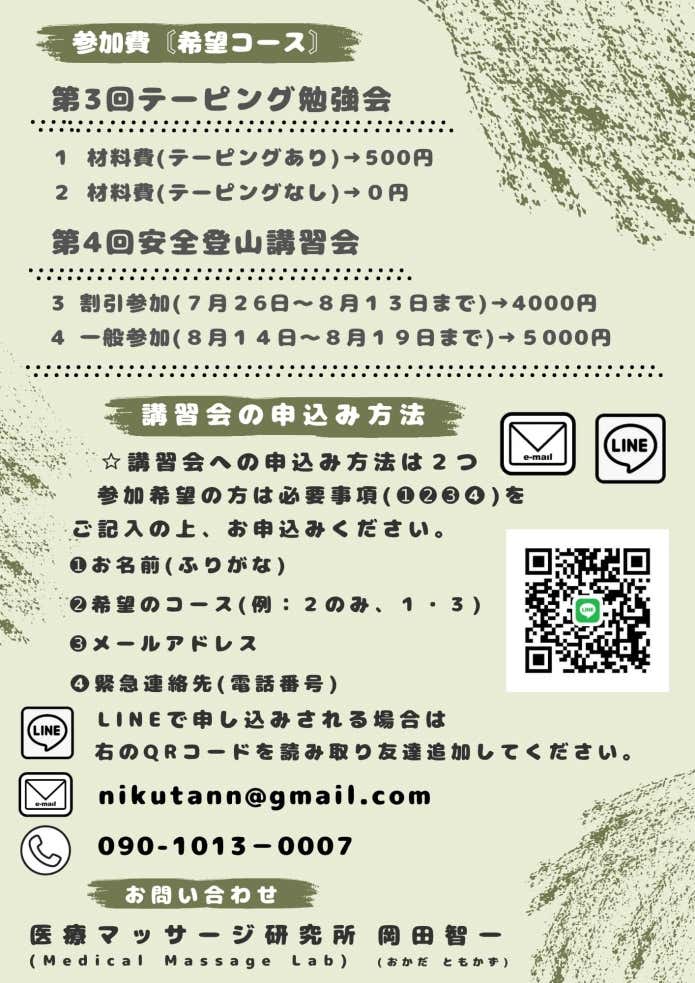

▼直近で参加できる岡田先生の講習会はこちら

取材協力:岡田智一さん/医療マッサージ研究所

あん摩・マッサージ・指圧師の国家資格取得後、鹿島建設アメリカンフットボール部にて、トリートメントスタッフとして働く。その後、国立競技場のトレーニング指導員を経て、現在「あかね鍼灸治療院」勤務。

日本山岳会、東京都山岳連盟などでテーピングの講師を務めるなど、登山に関する講習も精力的に行っています。