【シーズン前清掃登山】山のゴミをどうやれば減らせるのか、編集部で考えました

YAMA HACK編集部は2019年6月下旬に研修登山で「立山」に行きました。その時に登山道で見つけたゴミを拾う「清掃登山」も行いました。そのゴミの量、なんと3キロ!これらのゴミの種類と落ちていた場所から、登山者がどういったときにゴミを落とすのかを分析し、どうすれば山のゴミを減らせるのかを考えてみました。

2023/05/29 更新

本ページはアフィリエイトプログラムを利用しています。

-

制作者

YAMA HACK編集部

月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。

登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。

YAMA HACK編集部のプロフィール

アイキャッチ画像撮影:YAMA HACK編集部

6月某日、編集部は立山研修で「清掃登山」をやりました

撮影:YAMA HACK編集部

でもせっかくみんなで登るなら、山のゴミ拾いもやろうよ

青柳編集長の提案で、研修中の山道で

見つけたゴミを拾う「清掃登山」を行いました。今回はそのレポートと、拾ったゴミを分析して

「登山者がゴミを減らすためにできること」を考えたお話です。

2日間の研修で拾ったゴミは約3キロ!

撮影:YAMA HACK編集部

結論から言うと、立山での2日間で拾ったゴミは、なんと3キロ。スーパーの袋で3袋分です。

6月と言えば、まだ夏山シーズンが始まる前。いちばんゴミが少ない時期のはず。

これは悲しすぎる。山の宴の後始末……

撮影:YAMA HACK編集部

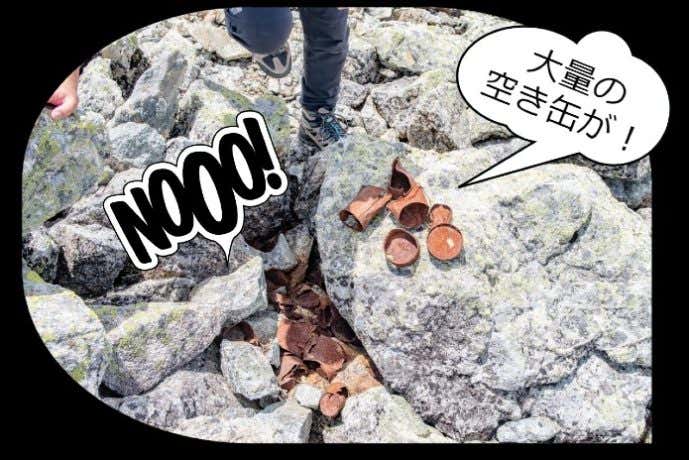

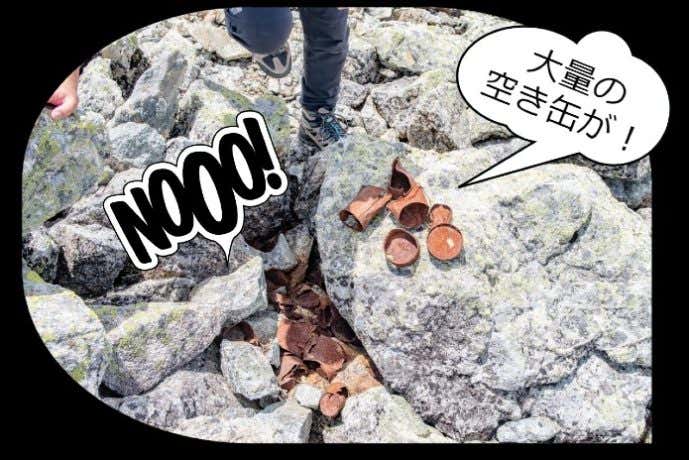

私たちがいちばん驚いたのは、岩陰に隠されていた大量のサビついた空き缶!!!

これは大汝山~雄山に向かう登山道から少し離れたところにありました。置かれていた状況からして「行動食を食べた」のではなく、「前日に飲み食いしたゴミ」だと思われます。わざわざ稜線まで持って上がるって……(絶句)。こういった「明らかにモラルの問題」というのは、登山者として悲しすぎました。

シーズン中になると、程度の差はあれ、テント場でこういった種類の「明らかに放置されたゴミ」を目にする機会が増えます。

わざとじゃない。「ゴミ」と「落とし物」の境目とは?

先の「大量の空き缶」はモラルの問題。でもそれと同じくらい、私たちが考えせられたゴミというのは、「これ、ゴミ?落とし物??」と悩んでしまうもの。

ソーセージのビニールは……限りなくゴミに近いけど落としたもの??

うーん。どれもわざと捨てたものではなさそうだよね……

自分の胸に手を当ててみると、いつかの登山でなくしたものが。

そうなのです、「ゴミ」と「落とし物」の境目がないから、拾うのも躊躇してしまう。でも、誰かが拾わなければ

「落とし物」も、山から見たら「ただのゴミ」。これが今回の気づきのひとつでした。

登山中のこんなシーン、心当たりありませんか?

東京に帰って、落ちていたゴミとそれが落ちていた場所から「どうしてゴミになったのか?」を考えてみました。登山時の自分のやっている行動を振り返ると、ゴミを山に残さないヒントがいくつか見えてきました。

ザックのポケットに入れてたペットボトルが行方不明

撮影:YAMA HACK編集部

ヤブなどは登山道も狭く休憩しづらいこともあり、サイドポケットなど、すぐに取り出しやすいところにペットボトルや日焼け止めを入れてしまいがち。ザックをぶつけたり、体を傾けたりしているうちに落としてしまうようです。特に飲料水はうっかり落とすと、自身の安全登山にも関わるので大変!

またテント場で出たゴミを破れやすいスーパーの袋に入れて外付けしている場合も、ゴミをまき散らしていたなんて残念な結果になってしまいます。

解決法

・落としても気が付きやすい場所に入れる

・ゴミもザックの中に入れる

山と食欲と私×テンマクデザイン 完全密封 ゴミ シェルター

関連記事

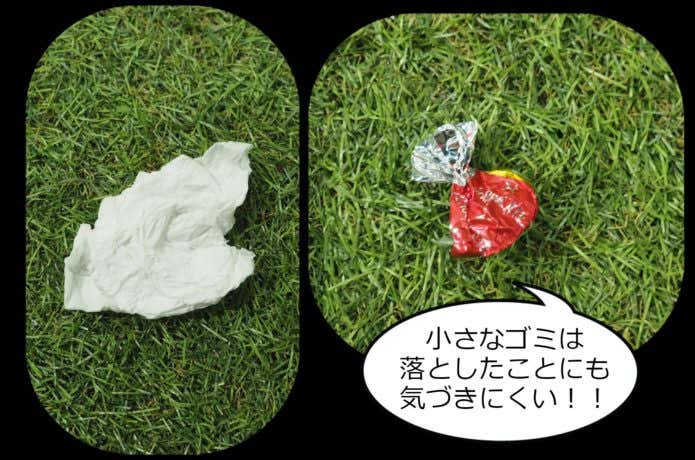

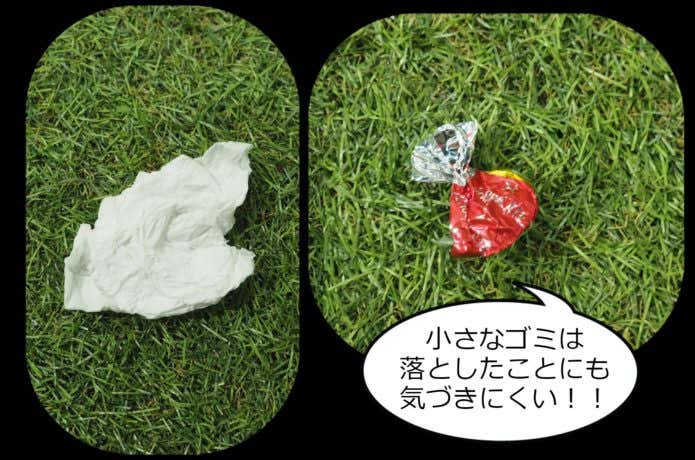

あれ?飴の包み紙、ポケットに入れたはずなのに……

撮影:YAMA HACK編集部 ※このゴミのみ現場での撮影が漏れていたため作成しました

歩きながらエネルギー補給で口にする飴やエナジーバーの包み紙や、鼻をかんだティッシュなど、ウエアやサコッシュのポケットに入れたつもりだけど入っていなかったというのは、ついやってしまいそうなこと。軽くて小さなものだけに1回1回確認するのも忘れがちです。

こういったゴミは「ひとつにまとめて保管」を心がけることで減らせそうです。大きなゴミなら気づきやすいからです。また個包装になっているものは便利だけど、小さなゴミの数と落とす機会も増えてしまいます。できる限り個包装をはがしておくというのも有効な手段です。

解決法

・小さなゴミは密閉できる袋にまとめる

・個包装を減らすなど、山にゴミを持ち込まない

関連記事

分岐点で汗を拭いたあと、気が付いたらタオルがない

撮影:YAMA HACK編集部

休憩場所も落とし物多発ポイント!今回発見したゴミの大半は稜線上の分岐点や山頂付近に集中していました。分岐点ではザックをおろして、汗をタオルで拭いたり、寒くて使っていた手袋を外したりしますが、このときに小脇に置いたものをそのまま忘れてしまいがち。

立ち去る前に座っていた場所を再確認。岩や木の根に腰かけていたなら、その後ろや隙間に落ちているかもしれません。忘れ物がないかしっかり確認しましょう。

解決法

楽しいランチタイム、おにぎりの包みが風で飛んだ!

撮影:YAMA HACK編集部

最も長く時間を過ごすのが、山頂付近。食事をしたりウエアを脱ぎ着したり、ザックからの荷物の出し入れが増えるタイミングです。またほっと一息ついて気が緩んでしまいがち。

そこに強い風が吹いたら、軽いビニール包装や紙の地図はヒラヒラと飛ばされてしまいます。拾う気力があっても飛ばされたものには大抵追いつきません。そうならないためには、重さのあるザックの天蓋(雨蓋、トップリッド)やポケットに一旦しまうなど、飛ばされないためのマイルールを習慣づけましょう。

解決法

・風に飛ばされるということを意識する

・出しっぱなしにせず一旦収納する

周りを見回す、気を付ける。小さな努力で目指せゴミゼロ登山

撮影:YAMA HACK編集部

ここで挙げたものは、誰もがうっかりやってしまうこと。その積み重ねが山のゴミを増やしてしまうのです。

そして気を付けていても、うっかりするのはお互い様。自分が歩いているときに見つけたゴミは拾う。そうすることで、次に通る人が気持ちよく歩けます。

ゴミを減らしてきれいな山を歩く。今シーズンからやってみませんか?