長年登山者の体調を診てきた「昭和大学白馬診療所」に訊いてみました

毎年白馬岳にある日本最大の山小屋・白馬山荘に「夏山診療所」を開設し、登山者や観光客の救護や応急措置を行っていますが、その歴史はなんと1931年にさかのぼります。この診療所は医学生と医師・看護師のボランティアによって運営されています。

今回は長年診療所の活動に携わり、登山医学に関する研究を行っている三輪裕介先生(昭和大学医学部准教授、リウマチ膠原病内科)に教えてもらいました

村岡

「悪酔いしても診療所に来るほどではないのかもしれません。登山の技術や経験によるのかもしれませんが、白馬岳を目指す方々は標高とアルコールや自己の身体機能についてある程度予測と管理ができているように思われます。

登山はスポーツであり、生命の危険も含めたものと理解している方々が白馬岳レベルを目指しているともいえるのかと思います」

まず「山と平地の違い」を心得ましょう

質問1 山では酔いのまわり方が早い気がするのですが……

村岡

「これにはいろいろな理由が考えられます。まず、標高が高くなると気圧が低くなります。酸素も薄くなります。どのくらいの標高から変化を感じやすいかは個人差がありますが、3,000m級であれば、ほとんどの人が感じます。

また、長時間歩いたことによる疲れ、アルコールによる利尿作用、脱水も加わって酔いやすくなります」

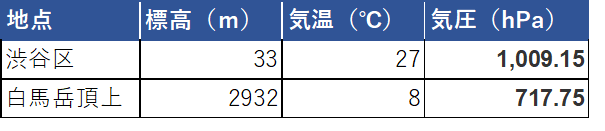

下の表は、渋谷区と白馬岳頂上の気圧を比較したもの(海面気圧は1013.25=1気圧、気温は1kmにつき6.5℃低下で計算)。こうやって数値で見ると、標高によって気圧が下がることがはっきりとわかります。

質問2 山の酒酔いは症状が違いますか?

村岡

高山病は頭痛が最もポピュラーな症状ですが、食欲不振や吐き気、倦怠感やめまいなど、悪酔い(二日酔い)の症状ともかなり似ています。お酒を飲むことで「高山で体調が悪い」ということを見逃してしまいそうですね。

質問3 山で悪酔いすると、どんな危険がありますか?

村岡

「脱水症状はもちろんのこと、テント場で悪酔いした場合、転倒によるけが、火の不始末などがあります。飲酒しながら登山する方はまずいないので、登山途中で滑落することはありませんが、やめましょう。

持病がある場合、単なる悪酔いなのか持病が悪化したのか判断できないので、無理は禁物です」

テント場とトイレが離れているということはよくあります。ヘッドライトを付けていても歩きづらい夜の道、トイレに行く回数の分だけ転倒のリスクも増えますね。

悪酔いを防ぐためにできることはあります

質問5 悪酔いしないお酒の種類や飲み方、適量はありますか?

村岡