登山ウェアでは出来ない動きがある

山忍さん

今でいう道場で行う剣術と、戦国時代の合戦場で実際に戦っていた頃の流派って、走り方や足の運び方など、そもそもの動きが全然違うんです。

僕は後者の武術を小さいころから行っていたので、いわゆるアウトドアブランドさんのウェアの作りだとできない動きがある事に気づいたんです。

僕は後者の武術を小さいころから行っていたので、いわゆるアウトドアブランドさんのウェアの作りだとできない動きがある事に気づいたんです。

編集部

川尻

川尻

動きが違う、ですか?

できない動きって実際にどういう事ですか?

できない動きって実際にどういう事ですか?

山忍さん

特に海外のメーカーさんだと、彼らが想定する”西洋的な動きに沿った作り方構造”になっているんです。横の動きはスムーズだけど、縦の動きは突っ張る感じがする、とか、歩き方も違うのでその足の運びが出来ない、とか。

その点、着物は動きを全く妨げないんですよね。

その点、着物は動きを全く妨げないんですよね。

編集部

川尻

川尻

武術をやっていない人は、山忍さんがおっしゃる動きはしないので、気にならないのでは?

山忍さん

あー…自然にその動きになっていく、が正解だと思います。山着を着ようと思うと、自然と足元は地下足袋になります。地下足袋で登ろうと思うと、登山靴のソールと違うので足の使い方がおのずと変わってくるんです。

もちろん”山着+登山靴”でもいいのですが、足袋で歩いたほうが、足運びはきれいになります。

もちろん”山着+登山靴”でもいいのですが、足袋で歩いたほうが、足運びはきれいになります。

結果、痛くない、つらくない、疲労度が低い、のが地下足袋なんです。

なんか…すごい話になってきたけど…引き続き聞いてみます

山忍さん

人間の脳って自然な状態だと実はちゃんと使えなくって、マニュアルじゃなくてオートマで体を使ってるんですね。

例えば階段から降りるとき、靴を履いていると階段に対して靴を平行におろすじゃないですか。でも実は素足だとつま先から足を降ろすんですよね、無意識に。その使い方って意識せずに無意識でやっているじゃないですか。

例えば階段から降りるとき、靴を履いていると階段に対して靴を平行におろすじゃないですか。でも実は素足だとつま先から足を降ろすんですよね、無意識に。その使い方って意識せずに無意識でやっているじゃないですか。

編集部

川尻

川尻

やばいやばいやばいやばいやばいやばい……。

山忍さん

でも僕らはその足の使い方を小さい時から強制されて行っていたんです。無意識に行ってしまうことを意識的に操作する、というか。そうすることでより高パフォーマンスの動きができ、低疲労状態を維持できるという。

その動きをやっていこうと思うと、洋服の辛さ、ザックを背負っている時のポジショニングにもつながってくるんですよね。日本って…………………………(早送り)

ーーーーーーーその後、30分経過…。

全部お聞かせしたいのは山々ですが、残念ながら本日はここまで。

「着物」が持つ高い機能性。実は最高の運動着…?!

着物の歴史は古いですが、今の着物文化は昭和時代くらいに再構築されています。それ以前はもう少し自由な着物がたくさんあったといいます。

山忍さんが着物を山で着ようと思った根底には、”人間本体の動き”の他にも、”着物が持つ機能性”が素晴らしすぎたからだ、という。

山忍さん

戦国時代の合戦などでは、今と違って通気性の悪い生地の着物の上に20kg以上の甲冑を身につけ、1日8時間以上も合戦場で戦っていました。これって登山に似てません?

そんな恰好であんなに動いて、よく疲れなかった~と思い、実は「構造上何か特性があるのではないか?」「意外と着物って運動着として使えるのではないか」と考えるようになっていったんですよね。

編集部

川尻

川尻

たしかに、重い荷物を持って足場の悪い山を登る…。登山に酷似してますね。

山忍さん

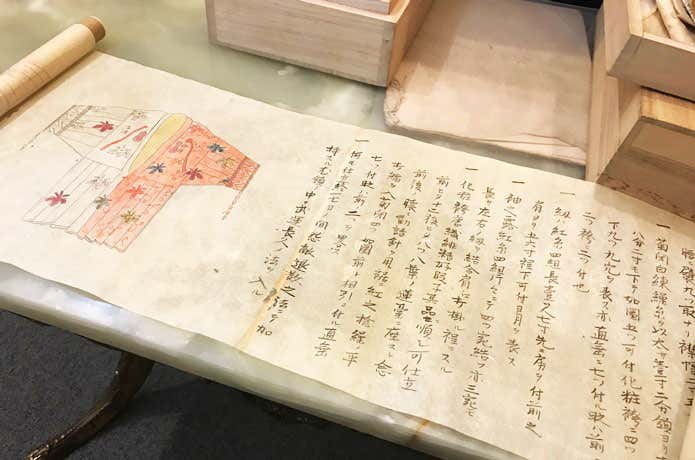

うちの実家には、一族で伝えている「伝書」みたいな書物があります。それこそ各時代の日本の民族衣装、全部の記録があるんですよね。

そこには各衣装ごとに、いわゆる着物を売るための情報ではなく、機能性の部分が書かれているものが結構あったんです。

そこには各衣装ごとに、いわゆる着物を売るための情報ではなく、機能性の部分が書かれているものが結構あったんです。

山忍家に代々伝わる数々の蔵書

編集部

川尻

川尻

うわ!巻物って初めて見ました!なに時代くらいから残っているんですか?

編集部

川尻

川尻

(この人…本当にすごい家系の人なのでは…。)

山忍さん

そうですね…戦国時代からのは確実に残っていますよ。

金子さん

これは私も初めて見ました!すごい、かなり貴重な書物ですね!

山忍さん

その巻物を調べていくと、 「この構造ってこんな風にベンチレーションになっていたんだ」とか「ここからここまでが風が抜けるようになっているから通気性が良い。」などの構造上の仕組みから、

「ここからここまで●cmにしている理由」といった細かい部分まで、着物の性能について実に多くの事が書かれていたんです。

「ここからここまで●cmにしている理由」といった細かい部分まで、着物の性能について実に多くの事が書かれていたんです。

着物の機能的な造りに触れれば触れるほど、そこに現代の最新素材を組み合わせたら、実は最強の登山ウェアになるんじゃないか?と思ったんですよね。

編集部

川尻

川尻

そんなに着物って機能的なんですか?逆に、暑くて大変そうに見えるんですが…。

山忍さん

いやいや、山着はかなり涼しくて快適ですよ!もちろん涼しさなどは着物の素材によるんですが、山着は東レのドットエアという素材や、サマーウールを使っているので、かなり快適。逆に寒い時季は涼しすぎるくらいです!

編集部

川尻

川尻

なるほど…。「登山ウェア」としての機能は十分果たしている、ということですね。

山忍さん

着物の構造を全部実際に着て試した上で、運動とか機能性について語れる人間って実は日本にあんまりいないのではないかと思ったんです。

それに、「自分がやらなければ、もしかしたら着物文化が廃れていってしまうんではないか」という気持ちになったことも、山着を作りたいと思った理由の一つですね。

それに、「自分がやらなければ、もしかしたら着物文化が廃れていってしまうんではないか」という気持ちになったことも、山着を作りたいと思った理由の一つですね。

3,000m級の夏山で、実際にサンプルテストも

ただの着物ではない山着。実際に3,000m級の夏山登山に対応できる性能をサンプルテスト。台風直後の豪雨の中でのレインウエアテスト、倒木、岩場、鎖場、梯子…さまざまなテストを繰り返し、登山道に対応できるアクティブスポーツ着物として誕生しました。