遭難捜索を支える男が語る。ーー「行方不明者が家族に与える負担」とは?

警察庁発表の統計によれば、平成29年度の遭難発生件数は2,583件、遭難者数は3,111人。その中の約1.3%にあたる39人が、行方不明遭難です。今回取材したjRO(日本山岳救助機構合同会社)の若村さんは、数ある遭難の中でも行方不明は遭難者の家族にまで大きな負担を与えるため、絶対に減らしていかなければいけないと語ります。今回は、その理由と登山者が行方不明者にならないために必要なことを聞いてきました。

2020/08/12 更新

-

制作者

YAMA HACK編集部

YAMA HACK編集部 大迫

YAMA HACK運営担当。

国立公園検定1級。

六甲山で山歩きをはじめ、関西・中四国の山を中心に歩いて「自然を歩く」楽しさにハマる。

最近は、子どもと一緒に山で遊んだり、俳句で有名な場所を訪れたりするのがマイブームです。

自然に興味を持った人が山を長く楽しめるような情報発信をします。

YAMA HACK編集部 大迫のプロフィール

アイキャッチ画像:YAMA HACK編集部

『無事に下山できることって奇跡ですよね』

撮影:YAMA HACK編集部

「昔、谷川岳を歩いてた時に腐った雪(溶けている雪)に足をとられて前方に転んだことがあって。その時、顔の真横に木の杭があったんです。ちょっとズレてたら、失明していたかもしれません。そういう経験から、自然の中に入って無事に帰ってくることって凄いことだな~って思うんですよ。」と笑って話すこの男性は、日本で唯一の山岳遭難対策制度を運営している、jRO(日本山岳救助機構合同会社)の代表 若村さん。

若村さんはjROでの活動を通して、十数年間、山岳遭難とそこに関わる家族を見てきたのです。今回そんな若村さんに、安全に登山を楽しむために登山者に知ってほしいことを聞いてきました。

山岳遭難対策制度ってなんですか?

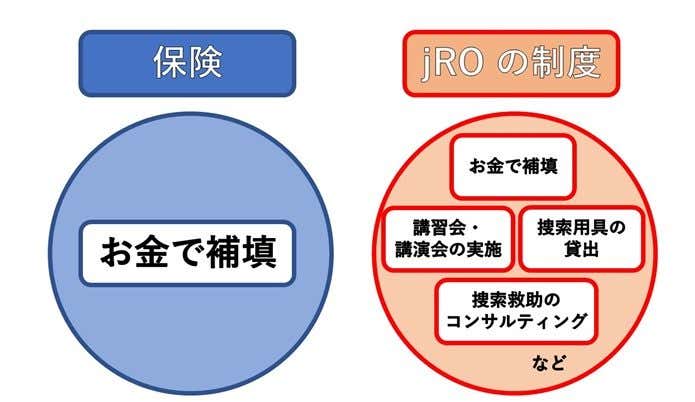

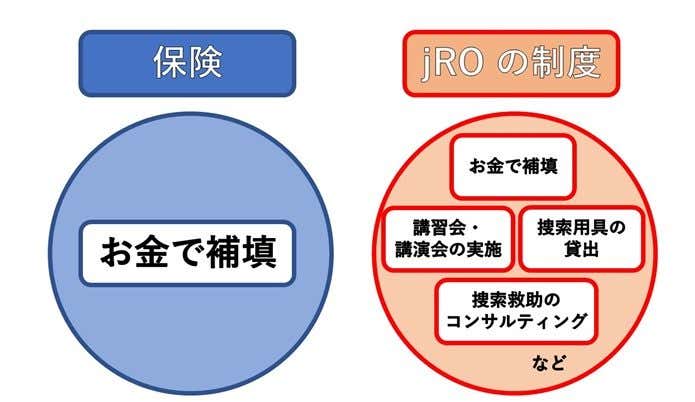

そもそも、山岳遭難対策制度って保険とは違うんですか?

作成:YAMA HACK編集部

jROの制度ではお金の補填だけでなく、山岳遭難の減少や事故が起きてしまった場合の負担を軽減するための総合的な制度です。

そうなります。それ以外にも、jROでは遭難の定義を「自力で下山できない状況」と定義づけているので、近年増えている心疾患や脳疾患での遭難も対象です。

保険ではカバーしにくい部分の対応も可能なんですね。しかも、jROは捜索・救助費用の補填以外にも、遭難しないためやしてしまった時の対策も講習会で学べるんですね。

最近は山岳会ではなく、個人や友人と山に登るのが主流です。そのため、安全に登山を楽しむための技術や知識を学ぶ場を提供することも、大事なことだと考えています。

行方不明者の家族の負担は想像以上!

出典:PIXTA

負担金のサポートだけでなく、講習会の実施や遭難捜索のコンサルティングなど、総合的に山岳遭難へ対応するサービスを提供しているjRO。

そこには想像を超える「遭難者の家族の負担」とその負担をなくしたいという思いが込められていました。