答え:まずは、GPSを使いましょう

道に迷ってしまったら、慌てず騒がずGPSを使いましょう。GPS専用機でもいいですし、今どきはスマホのGPS機能も十分役立ちます。素早く簡単に、正しい現在地を教えてくれるでしょう。現在地が分かれば、紙の地図と併用することも出来ますし、端末だけでナビゲーションすることもできます。

次に、助かるための最善策を考えよう

現在地が分かったら、

・可能なら来た道を戻る。

・登山道でない沢には降りない。

・安全な道を選んで、尾根やピークを目指してから降りる道を探す。

など、道迷い遭難対策の基本通りに行動します。また、無理しないことも大事です。危険と判断したら、躊躇せず救助要請をしましょう。

やってますか?登山前の地図読み

登山中の読図地図読みも大事ですが、登山前の地図読みも大切です。

地図を見ながら脳内登山をしておくと、間違った時に『あれ?思ってた景色と違う。あるはずの建物が無いぞ(あるいは予想していた地形と違う)、間違ったかも?』と気づくことが出来ます。事前の脳内登山には、紙の地図が便利です。以下のポイントを抑えてやってみましょう。

事前地図読みのチェックポイント

・登山口から予定コースを順に見ていき、道の分岐をすべて確認しましょう。重要な分岐には、メモを書いておきましょう。

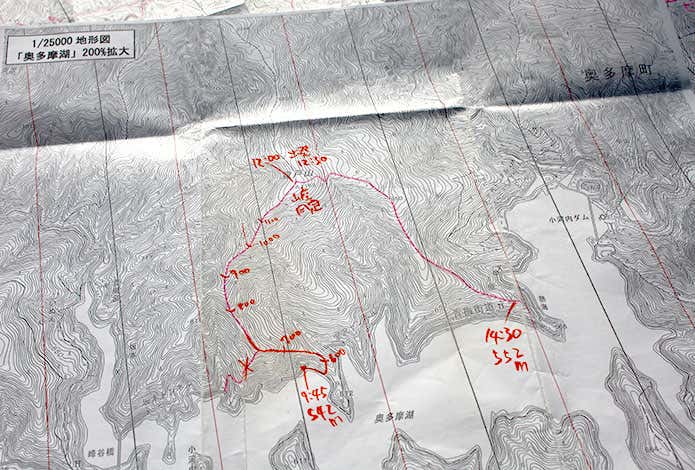

・通過するポイントには、予定時刻を記入。簡易計画書として、活用します。

・等高線の詰まり具合から、傾斜や地形の変化を読み取りましょう。上の写真のように、標高100mごとに線を書き足しておくと、傾斜を把握しやすくなります。

・地図記号から植生(広葉樹、針葉樹、畑など)や建物、橋、ダムなどを読み取り、歩いていくとどういう景色が出てくるかイメージしましょう。

登山中、異変を感じたり、間違いに気づいたら、GPSも併用してすぐに現在地を確認しましょう。

紙地図とコンパス、そしてGPSの併用を

GPS端末やスマホは機械ですから故障や電池切れのリスクがあり、紙の地図には紛失や濡れによる破れなどのリスクがあります。

しかし、GPS端末と紙の地図の両方を持っていれば、お互いに保険として使用可能です。紙の地図、コンパス、GPS端末は道迷い対策の必須装備と言えるでしょう。

ただし、紙の地図でもGPSでも、道具に頼り切ってはいけません。道具は頼るものではなく使うものです。それぞれの道具を使いこなせるように練習しましょう。