アイキャッチ画像出典:PIXTA

年間通して楽しめる、守門岳(すもんだけ)ってどんな山?

| 標高 | 山頂所在地 | 山系 | 最高気温(6月-8月) | 最低気温(6月-8月) |

|---|---|---|---|---|

| 1537m | 新潟県魚沼市、三条市、長岡市 | 越後山脈 | 20.9℃ | 10.5℃ |

守門岳とは袴岳、青雲岳、大岳の三峰の総称。新潟県魚沼市、三条市、長岡市にまたがっており、日本二百名山のひとつに数えられます。

主峰は1,537mの袴岳。初夏にはヒメサユリが愛らしく咲き、秋は美しい紅葉、冬は“東洋一”とも言われる大雪庇が魅力です。

佐渡島から越後三山まで望める大展望!

登山口から山頂までの所要時間は約3時間30分。複数登山ルートがあり急斜面もありますが、どこからでも比較的登山しやすいのが特徴です。コース中や山頂からは越後三山、浅草岳、会津の山々や、飯豊連峰、佐渡島まで見渡すことができます。

高山植物が咲き乱れる夏

初夏は“準絶滅危惧”に指定されているヒメサユリをはじめ、ニッコウキスゲ、シラネオアイなど上品で可愛らしい花々が山道を彩ります。

ヒメサユリの見頃は7月上旬。その美しさは、登山の疲れを吹きとばしてくれることでしょう。

東洋一の大雪庇が見られる冬

雪庇(せっぴ)とは山の稜線にできる庇(ひさし)状の積雪。稜線に湿った風や雪が稜線を吹きつけることにより形成されます。守門岳の雪庇は“東洋一”とも呼ばれ、自然の作り出す造形美を見に、冬になると多くの人が守門岳を訪れます。

ただし、実際の雪山ではもともとの地形と雪庇の判別が難しく、上に乗ってしまうと崩落する危険性もあります。安全に登山できる技術を身につけて臨みましょう。地元では大雪庇見学ツアーなども開催されています。

守門岳の天気と地図をチェック

守門岳に行く前に現地の天気をチェック!事前に自分が登るルートを調べて安全に登山をしましょう。

守門岳のふもと(長岡市)の10日間天気

| 日付 | 02月25日 (水) |

02月26日 (木) |

02月27日 (金) |

02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

03月02日 (月) |

03月03日 (火) |

03月04日 (水) |

03月05日 (木) |

03月06日 (金) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  雨のち曇 |

晴 |

曇のち晴 |

曇 |

曇のち晴 |

曇時々晴 |

曇時々雨 |

曇時々雨 |

曇 |

曇時々晴 |

| 気温 (℃) |

7 3 |

14 3 |

12 2 |

10 5 |

9 4 |

9 -1 |

10 2 |

9 3 |

9 3 |

9 2 |

| 降水 確率 |

60% | 10% | 30% | 40% | 30% | 30% | 80% | 70% | 40% | 40% |

データ提供元:日本気象協会

守門岳の登山指数

| 日付 | 02月26日 (木) |

02月27日 (金) |

02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

03月02日 (月) |

|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

守門岳周辺の山と高原地図

昭文社 山と高原地図 越後三山 平ヶ岳・巻機山

一番人気!保久礼コース

最高点の標高: 1498 m

最低点の標高: 744 m

累積標高(上り): 1563 m

累積標高(下り): -1563 m

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 日帰り

- コースタイム:6時間25分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

山頂まで複数のルートが存在しますが、一番人気は保久礼登山口から登りはじめるコース。途中大岳、青雲岳を通過し、主峰の袴岳までのコースをご紹介します。

袴岳の頂上まで往復するとコースタイムは約6時間半。守門岳は見晴らしのよい大岳や青雲岳、豊かな高山植物やブナ林、木道など、袴岳の山頂まで行かずとも山の魅力にあふれています。無理して頂上を目指さず、個人の体力やペースに合わせた計画を立てましょう。

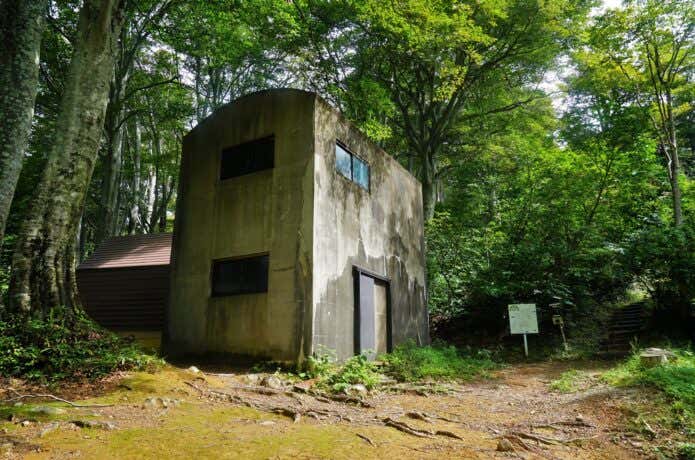

保久礼登山口の駐車場を出発し、5分ほど進むと保久礼小屋があります。登山届の提出やお手洗いを済ませましょう。最初からきつい階段が続きますが頑張りましょう。40分ほど登るとキビタキ避難小屋が見えてきます。

キビタキ避難小屋から大岳までの所要時間は約70分。途中、不動平からは徐々に視界が開け、一つ目のピーク大岳(1,432m)にたどり着きます。大岳山頂を少し過ぎると景色が開け、目指す青雲岳、袴岳へと続く稜線が目の前に。

大岳からの道のりは高山植物を愛でながらの稜線歩き。夏はヒメサユリ、アザミ、ニッコウキスゲなど色とりどりで可愛らしい花々が迎えてくれます。大岳分岐(二口コースとの合流地点)を過ぎ、青雲岳(1,487m)へ。途中一旦下って登り返しがありますが、危険な箇所はありません。

青雲岳山頂周辺は開けており、休憩にもおすすめです。

青雲岳からはゆるやかな木道を進みましょう。

アップダウンのない道を景色を楽しみながら40分ほど歩くと、守門岳最高地点の袴岳(1,537m)に到着。

通過してきた青雲岳や大岳はもちろん、浅草岳、会津朝日岳、男体山、白根山、燧ヶ岳など、ここでは360°の大展望を楽しむことができます。

山頂の展望を十分堪能した後は、通って来た道を戻り下山します。

定番の次はこちらのコースで山頂へ!

最高点の標高: 1498 m

最低点の標高: 496 m

累積標高(上り): 1389 m

累積標高(下り): -387 m

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 日帰り

- コースタイム:8時間5分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

保久礼コースの次に人気があるのは二口コースと大原コース。いずれも山頂までの登りのみご紹介します。自分の体力、レベルに合ったコース取りをしてみてください。

二口駐車場から猿倉橋を渡り、右へ入ると登山口です。ここで登山届も出すことができます。登山口から護人清水までの所要時間は約60分。途中急斜面の登りもあるため十分に注意しましょう。

護人清水の冷たい湧き水で喉を潤し、気持ちの良いブナ林を歩いて行きましょう。谷内平を過ぎ、さらに歩を進めると中間地点の滝見台にたどり着きます。余裕があればオカバミの滝を見てひと休みするのがおすすめです。

滝見台から急登を登って大岳分岐へ。ニッコウキスゲやイワカガミ、ヨウクラツツジなどに出会うこともできます。スリップしやすい場所もあるので注意しましょう。大岳分岐からは保久礼コースと同様、青雲岳を経由し山頂の袴岳を目指します。

保久礼登山口と二口登山口は歩いて40分ほど。往路は保久礼コース、復路は二口コースを利用して林道歩きで保久礼登山口へ戻るという風に、2つのコースをぐるりと周回することも可能です。

急登を登る!大白川(大原)コース

最高点の標高: 1501 m

最低点の標高: 630 m

累積標高(上り): 1058 m

累積標高(下り): -199 m

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 日帰り

- コースタイム:6時間

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

スタートしてからの160分はひたすら急斜面の登りが続きます。ロープのある岩場や滑りやすい場所もありますので、慎重に。途中「布引の滝」との分岐点がありますが、どちらへ行っても同じ道に合流します。布引の滝周辺はロープ箇所が連続しているので、滝方面ではない道を進むのがおすすめ。

藤平山コースとの分岐点、小烏帽子まで急登が連続。小烏帽子まで登ると景色が開けます。見晴らしのよいゆるやかな稜線上を進みましょう。

傾斜は緩やかですが、雨の降ったあとなどは滑りやすくなっているので気を抜かずに。1時間ほどで袴岳山頂へ到着です。

岩場や滑りやすい箇所が多いこのコースを下山で使う場合は、より一層注意して下山してください。

登山口へのアクセス・駐車場情報

夏も冬も訪問者が絶えない守門岳。冬季は登山道の封鎖期間があるため、観光協会や市町村HP等での事前が確認が必要です。

保久礼登山口へのアクセス

【クルマの場合】

関越自動車道「小出」ICー県道371号ー県道70号ー国道252号ー国道290号/県道356号ー県道407号ー県道347号ー保久礼駐車場

【公共交通機関の場合】

JR只見線「上条」駅下車、南越後観光バス「貫木・穴沢」線乗車ー「貫木」下車ー保久礼登山口

南越後観光バス|時刻表

二口登山口へのアクセス

【クルマの場合】

関越自動車道「小出」ICー県道371号ー県道70号ー国道252号ー道290号/県道356号ー県道407号ー県道347号ー二口駐車場

【公共交通機関の場合】

JR只見線「上条」駅下車、南越後観光バス「貫木・穴沢」乗車ー「貫木」バス停下車ー二口登山口

大白川(大原)登山口へのアクセス

【クルマの場合】

関越自動車道「小出」ICー県道371号ー県道70号ー国道252号ー国道252号/県道356号ー国道252号ー県道346号ー大原登山口

【公共交通機関の場合】

JR只見線「上条」駅下車ータクシー大原登山口

下山後に寄れる温泉情報

やすらぎの里 守門温泉白石荘(守門高齢者センター)

古くから地元の人に愛されている立ち寄り湯がある施設です。アルカリ性のお湯が源泉かけ流しで楽しめます。ご飯を食べれる所はありませんが、飲食の持ち込みが可能です。

寿和温泉

室内、露天温泉だけではなく温水プールも備えているため、家族連れにも人気。温泉は薄茶色のトロリとした質感がお肌を優しく包んでてくれます。休憩所があるので、湯上り後もゆっくり休めます。

守門岳で四季の美しさを堪能!自分の体力にあった楽しみ方を見つけよう

心洗われる山頂の360°の大展望をはじめ、初夏のヒメサユリ、秋の紅葉、冬の雪庇など、季節毎に表情を変える守門岳。美しさに惹かれ、季節を問わずリピーターの多い登山スポットとなっています。登山コースも豊富なので、無理をせず自分の体力に合ったコースを選びましょう。

【登山時の注意点】

・登山にはしっかりとした装備と充分なトレーニングをしたうえで入山して下さい。足首まである登山靴、厚手の靴下、雨具上下、防寒具、ヘッドランプ、帽子、ザック、速乾性の衣類、食料、水など。

・登山路も複数あり分岐も多くあるので地図・コンパスも必携。

・もしものためにも登山届と山岳保険を忘れずに!

・紹介したコースは、登山経験や体力、天候などによって難易度が変わります。あくまでも参考とし、ご自身の体力に合わせた無理のない計画を立てて登山を楽しんで下さい。