今一度、山について考えてみよう!

2018年6月9日(土)・10(日)、山の安全や知識を深めるイベント『全国 山の日フォーラム』が開催されました。第3回目となる今年は、6つのテーマをもとに識者の方々による講演とパネルディスカッションが行われ、8月11日(祝日)の“山の日”に先駆けて、多くの登山者が山について考える好機会となりました。

その中より、テーマの1つであった「山の安全と山岳救助」をピックアップ。公や民間の企業では、「山の安全と山岳救助」にまつわる様々な取り組みがなされているのを知っていますか? 今回は4つの講演の中より、日頃から登山を楽しむみなさんにも、ぜひ知っておいてほしいことや取り組みをご紹介します。

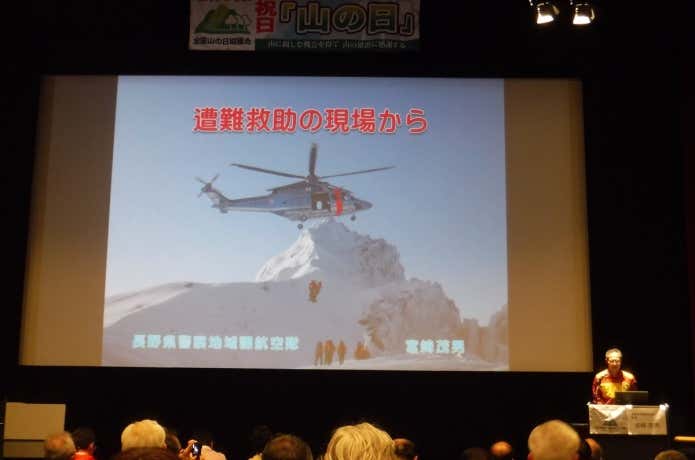

【1】遭難救助の現場から ヘリコプターによる迅速な救助を目指して

遭難者の家族への影響

遭難者の家族は、現地や病院にかけつけたりと「精神的な不安」や「経済的な負担」が大きいことは想像できると思います。もし見つからず捜索が長期化すれば、さらに負担を背負うことになりますが、何年、何十年と探し続けている家族や将来設計の変更を余儀なくされてしまう家族もいるのです。登山へ出掛ける際は、家族への配慮をまず考えることを意識しましょう。

あってはならない二重遭難

ヘリコプターや通信機器の普及により、遭難者の迅速な救助が可能になりました。一方で、救助隊員は危険かつ難しい救助活動に従事しています。救助活動中に県警や消防防災ヘリが墜落するなどで、この十年足らずの期間にも命を落としてしまった隊員も大勢いることを、登山者は知っておくべきではないでしょうか。

登山者としてやるべきこと

まず、入山前の手続きが重要。遭難者の場所さえ分かれば、遭難者をいち早く安全に病院へ搬送できるように努め、救助隊がしっかりと救助活動を行います。山で電話が通じる場合もありますが、ほとんどの遭難者は通じないことが多く、そのまま行方不明になってしまっている現状です。必ず、家族へ登山の計画をしっかり伝えておきましょう。

そして、重々承知だとは思いますが、自分の身は自分で守ること。「知識」を収集し、「体力」「装備」「技術」の面で危険回避のための準備をしましょう。遭難者の中には装備不足であったり、装備があっても技術や体力が伴っていない人も見られます。ヘルメット1つをとっても、落石のためだけではありません。転倒や滑落時に頭を守ってくれるのです。県警のホームページより、山岳情報を閲覧できますので、入山前に確認しましょう。

【2】『ヒトココ』システムによる遭難救助

会員制の捜索ヘリサービス『ココヘリ』を知っていますか? 『ココヘリ』サービスを提供している株式会社オーセンティックジャパン代表の久我一総氏からは、最先端の遭難対策についてのお話です。

遭難者の場所をとにかく特定する!

遭難が発生した際、遭難者の場所さえ分かれば、救助隊は的確に救助活動ができます。しかし最も時間がかかるのが「捜索活動」です。そのサポートをしているのが『ココヘリ』のサービス。消防や救助隊員の身を守る命綱としても採用されています。

ココヘリに入会すると、『ヒトココ』いう発信機が貸与されます。2km前後で発信機の電波をキャッチすることができ、捜索ヘリとの組み合わせにより、遭難者を短時間で発見をすることができるのです。今年5月に発生した遭難では、電波のキャッチから約2時間弱で遭難者を発見するに至っています。

『ココヘリ』について

・年会費3,650円

・ヘリ3回、約9時間のフライト無料

▼ココヘリに関して詳しい情報はこちら

【3】『コンパス』システムによる遭難防止と救助

捜索や救助について見てきましたが、では、事が起こる前に登山者としてどうしたらよいのでしょうか。そのヒントになるのが、オンラインで登山届を提出できるサービス『コンパス』です。『コンパス』を運営するインフカム株式会社の今史靖氏からは、『ヒトココ』とはまた角度の違う最先端の遭難対策についてです。

登山届をきちんと出していますか?

「低山や歩きなれた地元の山では、登山届いらないんじゃない!?」なんて思っていませんか? 警察庁の統計による目的別の遭難者数は、登山だけでなく、きのこ採りや山菜採りに出かけた人も多いのです。“登山計画”というとなんだか億劫に感じる人がいるかもしれませんが、“これから山に入る届け”として提出することが自分の安全に必ず繋がります。

従来の登山届の懸念点

登山口などに設置されているポストに登山届を出したり、各都道府県警のホームページから出すなど、登山届の提出の方法は様々あります。しかし、従来の登山届は以下のような問題も。

・登山ポストの老朽化していたり、見当たらず提出していない

・入山と下山の県が異なる場合、入山地側で出した登山届を下山地側の県では把握していない

・下山したかどうかの確認は行わない

・家族に計画を知らせていないことが多い

これにより、遭難が発生した際に、ルートの特定や初動までの時間がかかってしまうことがあります。

『コンパス』の仕組み

①登山届の共有

『コンパス』で提出された登山届は、家族と共有できます。警察や自治体とも連携しており、遭難が発生した際にすぐにアクセスすることができるので、緊急時の対応を迅速に行うことができるのです。現在、25の警察や自治体と協定しています。

②下山通知

下山通知を送ることで、無事に下山したかどうかを知らせることが可能。下山予定から一定時間を過ぎても下山通知がない場合は、緊急連絡先に連絡がいく仕組みになっています。

下山通知が確認できることは、他にも役立つ場面が。火山の噴火などの自然災害が起こった際、不特定多数の登山者が山に入っている場合に、下山通知が出ている登山者は捜索対象から外すことができ、迅速な捜索につながります。

➂相互扶助

さらに、遭難者と同じような時間やルートを通った登山者に、目撃情報の聞き込みをすることが可能になります。自分の遭難だけでなく、他の登山者の捜索にも役立つということです。

<おまけ>

山へ登るときの安全・安心はもちろん大切ですが、できるだけ楽しんで登りたいですよね。『コンパス』で登山届を出して、アプリを使って山に登ると700m以上の山頂を通過するとポイントが貯まります。ポイントが一定数貯まると抽選で自治体や協賛企業からサービスが受けられるので、ぜひ試してみてください。

【4】登山者にとっての自己責任と危機管理の能力

登山における「自己責任」「危機管理(リスクマネジメント)」について考えたことはありますか? 登壇者の国際山岳ガイド 近藤謙司氏いわく、危険を表す”リスク”は、「自ら犯す危機」のこと。つまり、どのくらいの危機があるかを理解していないと、リスクマネジメントはできないのです。近藤氏の講演からは、登山者として必要な能力についてご紹介します。

①事前準備と登山中

■登山計画

提出するために作るのではなく、自分の中でシミュレーションすることが大事。登山は、計画を書面にすることで50%成功、それを実行することでのこりの50%が達成されるとも言われています。

■装備

体力や技術をカバーする上で重要なのが装備。アンダーウエア1つをとっても、「保温力は、衣服の内部にたまった空気をどうコントロールするかで変わること」など、メカニズムを知っていてこそ、適した素材やサイズ、デザイン選びぶことができるものです。

■行動中&休憩中

ストレッチや靴の履き方、歩き方、レイヤリング、ペース配分、岩場や鎖場の通過、水分や栄養の摂取、保温、リカバリー、ナビゲーションなど、多岐にわたります。

②行動体力と防衛体力

「防衛体力」という言葉を聞いたことはありますか? 「行動体力」と言われる通常の体力に対し、「防衛体力」は物理的・生理的・精神的・生物的ストレスのこと。登山では、寒さや湿度、空腹や喉の渇き、恐怖や病気などのストレスに対する抵抗力です。

人はストレスが起こると、ビタミンやミネラルを使います。そうすると、エネルギーをつくるためのビタミンとミネラルが不足。それにより、持久力や体力が落ちてしまうこともあります。行動体力50%・防衛体力50%で持つべしと言われることもあるくらい、登山で「防衛体力」は重視されています。

➂山に必要な能力『予見』

まず、「この山ではこういうことが起こりうる」ということを、どのくらい自分が予知・予測できているのか、状況を把握できているのかを知ること。そして、「何が必要なのか」想定されることへ事前の予防をしていくことが重要です。

これからも安全で楽しい登山を

4名の有識者のお話の通り、「山の安全と山岳救助」について考えたとき、登山者は1つのことだけをやっていればいいわけではなく、『事前準備』『登山中』『万一の事態への備え』の3段階でやるべきことがあります。今一度、山や自分自身と向き合い、楽しい夏山シーズンを迎えましょう!

なお、『全国 山の日フォーラム』は来年も開催予定ですので、ぜひご参加ください。