③耐水性・撥水性

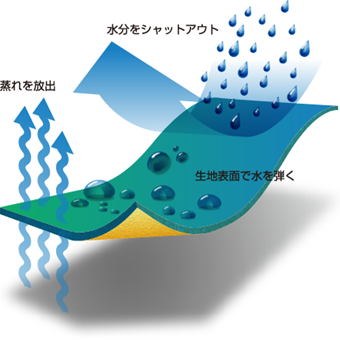

一方、耐水性は多少の雨になら耐えられる機能。防水ではありません。防水ではないので強い雨に打たれ続けたり大量の水をこぼしたら、中に染みます。

例えば表面に撥水加工をしてあるウィンドブレーカーで、雨粒がコロコロと玉になって転がるのを見たことがある方もいるかと思います。しかしその玉を指で押すと、一瞬で水分が生地に吸収されてしまいます。これが耐水性があり防水性はないウェアの特徴です。

リップストップという丈夫なナイロン生地、ポリエステルなどの化学繊維の表面に撥水処理を施してある場合が多いです。

④透湿性

気体は通しませんが、分子は通す機能性のこと。水蒸気の分子は通す、つまりムレを逃がしてくれる機能性の紹介として用いられる場合がほとんどです。

ただし、風などの空気は気体なので通しません。つまり防風性も兼ね備えていると言えます。

⑤通気性

こちらは、分子の水蒸気も、気体の空気も、どちらも通します。主に『風通りの良い』という意味合いで使われる事が多く、メッシュパネルの背面を持ったザックの使用感などで用いられます。

⑥防風性

これも防水性と同じく、シーム処理をしている場合は『完全防風』といえます。

風を通さない=空気を通さない=通気性がないということなので、防風性⇔透湿性はよくセットで登場します。

GORE-TEX®をはじめとした防水のメンブレン(膜)は、基本的に通気性がない(風を通さない)ので「防風性がある」と言えます。

⑦速乾性

「速乾性」だけで使うこともあるし、「吸水速乾性」という言い方をすることもあります。その時々バラバラで、特に統一はされていないもよう。

読んで字の如く、「すぐ乾く」という機能のみを指す場合は「速乾性」、「汗を吸ってすぐ乾く」という機能をまとめて言う場合は「吸水速乾性」です。

⑧吸水速乾性・吸汗速乾性

どちらも同義。「水」と広義にとらえるか、「汗」と断定するかの違いです。メーカーによって呼び方は偏ります。

例えば、タオルなどは「吸水速乾性」を使うメーカーが多いかもしれませんが、登山のアンダーウェアなら確実に肌の汗を吸って乾かす機能があるのは明らかなので「吸汗速乾性」とあえて言ったりします。