アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

八ヶ岳の最高峰!赤岳ってどんな山?

| 標高 | 山頂所在地 | 山系 | 最高気温 (6月〜8月) | 最低気温 (6月〜8月) |

|---|---|---|---|---|

| 2899m | 長野県南牧村・原村・茅野市・山梨県北杜市 | 八ヶ岳 | 12.3℃ | 5℃ |

赤岳は日本百名山のひとつであり、八ヶ岳最高峰の山です。山名の由来となった赤茶色の山肌は、時間や季節によってさまざまな表情を見せてくれます。

八ヶ岳の山々だけでなく、奥秩父や富士山まで見渡せる眺望の良さも人気。健脚者なら日帰りも可能なルートから八ヶ岳をゆっくり楽しめる縦走ルートまで、幅広く楽しめる山です。

北アルプスから奥秩父、富士山まで見渡せる大展望

赤岳の山頂からはほかの八ヶ岳の峰々だけでなく、槍・穂高連峰などの北アルプス、北岳などの南アルプスから、富士山まで見渡すことができます。果てしなく続く雲海に浮かぶ日本有数の山々を一度に目にすることのできる大展望は、登頂の達成感と相まって感動もひとしおです。

縦走が楽しい山

最高峰である赤岳のみを目的に登るのもいいですが、せっかくならば八ヶ岳を堪能すべく縦走にチャレンジするのもおすすめです。

赤岳の目と鼻の先には阿弥陀岳、北に進めば横岳に次いで硫黄岳と周回がしやすく、1泊2日での縦走が人気。体力のある上級者は、このすべてを1日で踏破することもあるとか。

赤岳の難易度は?登山初級者でも登れる?

「信州 山のグレーディング」によると、赤岳の難易度は登るコースによってC~Dまでさまざまあります。自身の登山レベルに合わせて選べば、初級者から上級者まで幅広く楽しめる山と言えます。

この記事ではこのグレードと併せて、YAMA HACKによる「体力レベル」「技術的難易度」も掲載しているので、参考にしてください。

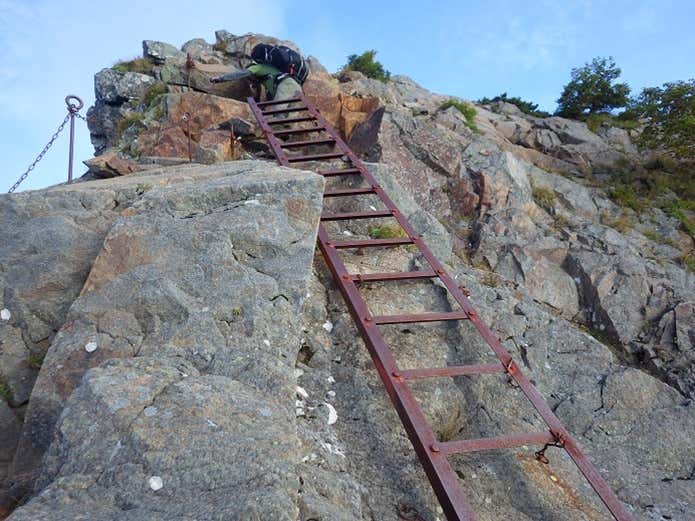

安全登山のためにヘルメットの着用を

赤岳をはじめとする南八ヶ岳周辺は、鎖場・ハシゴなどもある岩稜帯です。大規模な転滑落だけでなく、ささいな転倒でも頭部を負傷する可能性があります。また人気の山であるため、上部を歩いている登山者が誤って引き起こした落石を受けることもあります。

行者小屋から上部の地蔵尾根・文三郎尾根ならびに稜線上では、ヘルメットの着用が賢明です。行者小屋と赤岳鉱泉では、ヘルメットのレンタルも行っていますよ。

ブラックダイヤモンド ハーフドーム

赤岳の天気と地図をチェック

気象状況によって装備も変わってきます。また、麓と山頂付近の気象状況も大きく変わる場合も。事前に天気を調べてから登りましょう!

あわせて自分が登るルートについては、地図も用意して詳しく調べてくださいね。

赤岳のふもと(茅野市)の10日間天気

| 日付 | 02月24日 (火) |

02月25日 (水) |

02月26日 (木) |

02月27日 (金) |

02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

03月02日 (月) |

03月03日 (火) |

03月04日 (水) |

03月05日 (木) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  曇 |

雨時々曇 |

曇のち晴 |

晴のち曇 |

曇のち晴 |

晴 |

晴時々曇 |

曇時々雨 |

曇時々雨 |

晴時々雪 |

| 気温 (℃) |

19 0 |

9 6 |

17 3 |

16 -1 |

11 5 |

18 -3 |

14 0 |

10 4 |

10 4 |

11 0 |

| 降水 確率 |

40% | 80% | 30% | 30% | 40% | 10% | 40% | 80% | 50% | 60% |

データ提供元:日本気象協会

赤岳の登山指数

| 日付 | 02月25日 (水) |

02月26日 (木) |

02月27日 (金) |

02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

赤岳周辺の山と高原地図

昭文社 山と高原地図 八ヶ岳 蓼科・美ヶ原・霧ヶ峰 2025

赤岳のおすすめコース5選

赤岳だけを登るのはもちろん、様々な山との縦走を楽しむことができるのも魅力の赤岳。どのコースで登るのか、どんな山と縦走するのかによって、難易度も大きく変わります。

今回は様々なコースの中から5つを厳選して紹介します。ご自身のレベルに合わせてコースを選んでみてください!

-

- 体力度:★★★☆☆

- 技術難易度:★★★☆☆

9時間43分

10.87km

1365m

歩きやすい北沢から景観の変化が豊かな南沢を周回するコース。様々な角度からの赤岳を望むことができます。

-

- 体力度:★★★★☆

- 技術難易度:★★★☆☆

11時間15分

11.46km

1365m

赤岳の西側に、堂々たる山容で対峙しているのが阿弥陀岳を一緒に楽しむコース。赤岳と対峙してそびえる山頂からは、ひと味違った絶景を楽しむことができます。

-

- 体力度:★★★★☆

- 技術難易度:★★★☆☆

11時間25分

21.78km

1361m

北側に連なる八ヶ岳第二の高峰・横岳(2830m)と壮大な爆裂火口が独特の景観を織りなす硫黄岳(2760m)へ縦走するコース。南八ヶ岳ならではの豪快な岩稜歩きを楽しむことができます。

-

難易度★★★★☆|鎖場の連続!真教寺尾根~赤岳~県界尾根周回ルート

- 体力度:★★★☆☆

- 技術難易度:★★★★☆

9時間45分

15.31 km

1374m

標高差は約1,300m、鎖場の連続する難コース。途中に山小屋もなく、初級者には不向きですが、適度な緊張感と素晴らしい眺望で中~上級者にはおすすめの魅力的です。

-

- 体力度:★★★★☆

- 技術難易度:★★★★☆

12時間5分

16.01 km

1356m

八ヶ岳南方の観音平からスタートして編笠山、権現岳を経て赤岳へと至る縦走コース。権現岳から赤岳までは深く落ち込んだキレットになっていることもあり難易度は高めです。

難易度★★★☆☆|美濃戸〜赤岳周回コース

最高点の標高: 2862 m

最低点の標高: 1497 m

累積標高(上り): 1456 m

累積標高(下り): -1456 m

技術的難易度: ★★★☆☆

・ハシゴ、くさり場、雪渓、渡渉箇所のいずれかがある

・転んだ場合に転落・滑落事故につながる箇所がある

・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

凡例:グレーディング表

コース概要

【1日目】美濃戸口(60分) → 美濃戸山荘(60分) → 堰堤広場(70分) → 赤岳鉱泉(泊)

【2日目】赤岳鉱泉(35分) → 中山乗越(10分) → 行者小屋(85分) → 地蔵の頭(45分) → 赤岳(30分) → 文三郎尾根分岐(50分) → 行者小屋(100分) → 美濃戸山荘(50分) → 美濃戸口

信州 山のグレーディング評価

1泊以上が適当・難易度C(地図読み能力、ハシゴ・くさり場などを通過できる身体能力が必要)

車でも公共交通機関でもアクセスの良い美濃戸口からの周回コースです。

少し距離はありますが難所も少ないため、一泊できるなら初級者にもおすすめ。1日目のコースタイムが短いため、早朝に首都圏・中京圏を出発して昼前に歩き始めても、1泊2日で踏破できるコースです。

登りは北沢〜地蔵尾根、下りは文三郎尾根〜南沢と景観の変化を楽しむこともでき、人気の赤岳鉱泉に宿泊します。

▼コース詳細はコチラ

難易度★★★☆☆|赤岳~中岳~阿弥陀岳往復コース

最高点の標高: 2862 m

最低点の標高: 1497 m

累積標高(上り): 1677 m

累積標高(下り): -1677 m

技術的難易度: ★★★☆☆

・ハシゴ、くさり場、雪渓、渡渉箇所のいずれかがある

・転んだ場合に転落・滑落事故につながる箇所がある

・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

凡例:グレーディング表

コース概要

【1日目】美濃戸口(60分) → 美濃戸山荘(150分) → 行者小屋(泊)

【2日目】行者小屋(85分) → 地蔵の頭(45分) → 赤岳(30分) → 文三郎尾根分岐(55分) → 阿弥陀岳(50分) → 文三郎尾根分岐(50分) → 行者小屋(100分) → 美濃戸山荘(50分) → 美濃戸口

信州 山のグレーディング評価

1泊以上が適当・難易度C(地図読み能力、ハシゴ・くさり場などを通過できる身体能力が必要)

行者小屋までは美濃戸口からの往復コースで、赤岳山頂から中岳、阿弥陀岳へと縦走しながら下るコースです。体力は必要ですが、登山初級者でも岩稜歩行の経験を積めば十分に挑戦できるレベルと言えます。

こちらも1日目のコースタイムが短いため、早朝に首都圏・中京圏を出発して昼前に歩き始めても、1泊2日で踏破できるコース。

赤岳、中岳、阿弥陀岳へのアタック中には、宿泊した行者小屋に余分な荷物を置いていくことができるため、身軽に行動できるのもポイントです。

▼コース詳細はコチラ

難易度★★★☆☆|赤岳~横岳~硫黄岳縦走コース

最高点の標高: 2856 m

最低点の標高: 1495 m

累積標高(上り): 2774 m

累積標高(下り): -2774 m

技術的難易度: ★★★☆☆

・ハシゴ、くさり場、雪渓、渡渉箇所のいずれかがある

・転んだ場合に転落・滑落事故につながる箇所がある

・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

凡例:グレーディング表

コース概要

【1日目】美濃戸口(60分)→美濃戸山荘(150分)→行者小屋(70分)→文三郎尾根分岐(40分)→赤岳(20分)→赤岳天望荘(泊)

【2日目】赤岳天望荘(5分)→地蔵の頭(55分)→奥ノ院(30分)→硫黄岳山荘(20分)→硫黄岳(95分)→赤岳鉱泉(60分)→堰堤広場(30分)→美濃戸山荘(50分)→美濃戸口

信州 山のグレーディング評価

1泊以上が適当・難易度C(地図読み能力、ハシゴ・くさり場などを通過できる身体能力が必要)

南八ヶ岳を満喫できる周回コースです。美濃戸口からスタートして文三郎尾根を通って赤岳へ登り、横岳、硫黄岳と縦走して赤岳鉱泉方面へ下ります。

赤岳〜横岳周辺は迫力ある岩稜で、アルペンムード満点。稜線上の山小屋・赤岳天望荘に宿泊するので、朝・夕の絶景も楽しむことができるコースです。

▼コース詳細はコチラ

難易度★★★★☆|鎖場の連続!真教寺尾根~赤岳~県界尾根周回ルート

最高点の標高: 2854 m

最低点の標高: 1480 m

累積標高(上り): 1900 m

累積標高(下り): -1900 m

技術的難易度: ★★★★☆

・厳しい岩稜や不安定なガレ場、藪漕ぎを必要とする箇所がある

・転落・滑落の危険箇所が多い

・岩場、雪渓を安定して通過できる技術が必要

・ルートファインディングの技術が必要

凡例:グレーディング表

コース概要

【1日目】美し森(25分) → 羽衣池(40分) → 賽ノ河原(90分) → 牛首山(180分) → 赤岳・赤岳頂上山荘(泊)

【2日目】赤岳頂上山荘(70分) → 大天狗(50分) → 小天狗(105分) → 美し森

信州 山のグレーディング評価

1泊以上が適当・難易度C(地図読み能力、ハシゴ・くさり場などを通過できる身体能力が必要)

標高差は約1,300m、鎖場の連続する難コースです。途中に山小屋もなく、初~中級者には不向きですが、適度な緊張感と素晴らしい眺望で上級者にはおすすめの魅力的なコースです。

登山者が多くメジャーな美濃戸側からとは、また違った表情を見せてくれる赤岳の勇姿も深く心に刻まれることでしょう。

▼コース詳細はコチラ

難易度★★★★☆|編笠山~権現岳~赤岳縦走コース

最高点の標高: 2856 m

最低点の標高: 1500 m

累積標高(上り): 2605 m

累積標高(下り): -2680 m

技術的難易度: ★★★★☆

・厳しい岩稜や不安定なガレ場、藪漕ぎを必要とする箇所がある

・転落・滑落の危険箇所が多い

・岩場、雪渓を安定して通過できる技術が必要

・ルートファインディングの技術が必要

凡例:グレーディング表

コース概要

【1日目】観音平(60分) → 雲海展望台(50分) → 押手川(85分) → 編笠山(20分) → 青年小屋(90分) → 権現小屋(泊)

【2日目】権現小屋(70分) → キレット小屋(120分) → 赤岳(80分) → 行者小屋(100分) → 美濃戸山荘(50分) → 美濃戸口

信州 山のグレーディング評価

1泊以上が適当・難易度D(地図読み能力、岩場、雪渓を安定して通過できるバランス能力や技術が必要、ルートファインディングの技術が必要)

八ヶ岳南方の観音平からスタートして編笠山、権現岳を経て赤岳へと至る縦走コースです。権現岳から赤岳までは深く落ち込んだキレットになっていることもあり難易度は高めです。

山と渓谷社 ヤマケイアルペンガイド 八ヶ岳