こんな登山はいかが?

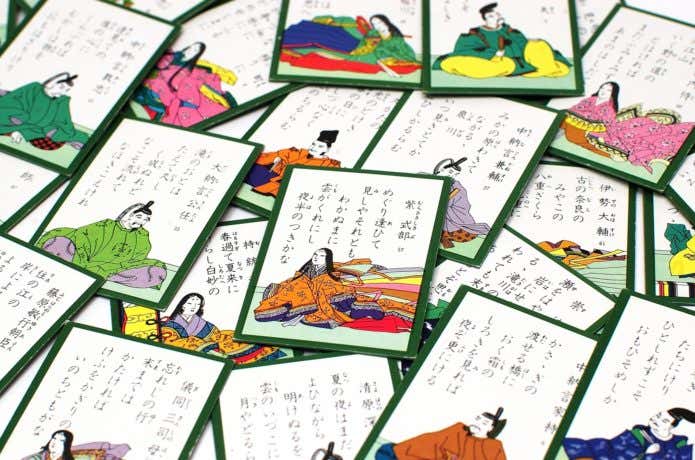

百人一首といえば、数年前に話題になった競技かるたの映画『ちはやふる』。そのおかげで百人一首に興味を持った人もいるのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、その百人一首に登場する山です。

次の週末、どの山に行こうか迷っているみなさま、ぜひ百人一首に出てくる山に登ってみませんか? いつもと趣向を変えて山を選んでみるのも楽しいですよ!

百人一首はもともと“襖”だった!?

百人一首は、その名の通り100人の歌人の和歌を1首ずつ選りすぐった、いわば『和歌の傑作選』。例えると、芥川賞の受賞作が一挙掲載されている号の雑誌、のようなイメージです。

その昔、藤原定家(ふじわらのさだいえ)が飛鳥時代~鎌倉時代の優れた和歌を100首選び、色紙にしたためました。

これはもともと、京都嵯峨野にある小倉山荘の襖の装飾用に選ばれたもの。江戸時代になって木版画が普及したことにより、絵入りで『歌がるた』として庶民に広まり、遊戯として普及した、という歴史があります。

たくさんの「山」が出てくる百人一首

百人一首は「五・七・五・七・七」。このたった31文字の中に自身の想いや情景を込める、巧みな言葉の妙は多くの人を唸らせ、また親しまれてきました。

言葉の裏に隠された意図を読み取らせる、日本人ならではの奥ゆかしい表現は、この国の誇るべき文化と言えるでしょう。

その百人一首の中には、多くの「山」が登場します。決して標高が高い山ではないけれど、その和歌の背景を知りながら訪れてみると、きっと今までとは違った山の楽しみ方ができるはず。歴史に触れながら登山を楽しんでみてはいかがでしょうか。

この山どこだ? 百人一首に出てくる山5座

今回は百人一首出てくる有名な山を、和歌とそのエピソードを交えて紹介します。事前に背景を知って実際に出かけてみると、違った視点で楽しめるかも!

天香久山(あまのかぐやま/奈良県)

春すぎて 夏来(き)にけらし 白妙(しろたへ)の

衣(ころも)ほすてふ 天(あま)の香具山(かぐやま)

持統天皇(2番) 『新古今集』夏・175

この和歌は「天香久山に白い衣が干してあるから、いつの間に春が過ぎて夏がきたようだ」という意味。初夏を思わせる爽やかな歌です。

奈良県の藤原宮跡を囲む「大和三山」のひとつである天香具山。名前に「天」という敬称がつくほど昔から人々に神聖な山とされてきました。

登山口には万葉歌碑などが並び、どこか特別で厳かな雰囲気。標高約152m、登山道は整備されているので登りやすく、10分程で頂上まで行けちゃいます。

藤原宮跡には5つの花ゾーンがあります。

春ゾーンでは菜の花、夏ゾーンではキバナコスモス。朝堂院東ゾーンや秋ゾーンでも一面にコスモスが咲きそれぞれの色の絨毯をつくりだします。季節ごとに見事に咲き誇る花々を見に天香具山を訪れるのも、風情があり良いものです。

また、天香久山には春を感じるこんな歌もあります。

ひさかたの 天の香具山 この夕(ゆふへ)

霞(かすみ)たなびく 春立つらしも

柿本人麻呂 万葉集 巻第10-1812x

歌で詠まれているのは、霞がかった天香久山から春の訪れが感じられるということ。こちらの歌も万葉歌碑が登山口にあります。歌人が思わず詠んだ趣深い場所を、ぜひ訪れてみてください。

三笠山(みかさやま/奈良県)

天の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に 出(い)でし月かも

安倍仲麿(7番) 『古今集』羇旅・406

この和歌は「天を仰いで遠くを眺めれば、かつて三笠山で見たのと同じ月が見えるなぁ」という意味。遣唐使として留学していた阿倍仲麻呂が帰国の際に詠った歌ですが、残念ながら船は難破し日本へ帰れず、中国で生涯を閉じました。

奈良県奈良市、奈良公園の東側に位置する標高342mの三笠山。3つの笠を重ねたような山容と、芝に覆われた山腹が特徴です。1935年の三笠宮の創設時に、同じ名前では恐れ多いと現在の若草山と呼ばれるようになりました。

芝におおわれた山腹には、いたるところに鹿がいるのんびりとした雰囲気。春の桜や秋の紅葉など、四季折々の美しい自然の景色を楽しむことができます。また、毎年1月には大花火と共に山焼きを開催。真っ赤に燃えて夜空に浮かび上がる、山の壮麗な姿は圧巻です!

小倉山(おぐらやま/京都府)

小倉山 峰のもみぢ葉 心あらば

今ひとたびの みゆき待たなむ

貞信公(26番) 『拾遺集』雑集・1128

この和歌は「小倉山の紅葉よ、人間の情がわかるのならば、もう一度天皇がおいでになるまで、散らずに待っていてくれないか」という意味。時の宇多上皇が「わが子(醍醐天皇)にも見せたいほど素晴らしい紅葉だ」と言ったのを、藤原忠平が詠んだ歌です。

京都市右京区、桂川南岸の嵐山と向かいあった位置にある小倉山。「小倉百人一首」としても有名なところで、山の周辺には歌碑が設置されています。標高296m、亀山公園から小倉山頂までは1時間もかからずに到着できます。

小倉山では古都の自然を堪能しつつ、京都の町並みを望むことができます。登山道はありますが、舗装されていない場所もあるので、事前にコースを確認しておくと安心。黄色や赤のテープなどを目印にして、自然を楽しみながらゆっくりと進みましょう。

宇治山(うじやま/京都府)

わが庵(いほ)は 都のたつみ しかぞすむ

世をうぢ山と 人はいふなり

喜撰法師(8番) 『古今集』雑下・983

この和歌は「私の庵は都の東南にあって、平穏に暮らしているというのに、世を憂いて逃れ住んでいる宇治(憂し)山だと、世の人は言っているようだ」という意味。

喜撰法師は世を捨てて隠遁生活をしていると思われているが、実際は心静かに平和に暮らしているのに、人の噂はしょうがないものだなぁという世を少し皮肉っぽく詠った歌です。

京都府宇治市にある宇治山は、喜撰法師の名にちなんで付けられた『喜撰ヶ岳』という山のこと。現在は『喜撰山』という名で一般的には呼ばれています。

標高は416m、山頂の展望はないものの、道中の随所に設置された展望台からの眺望は◎。山頂直下の小さな洞窟内に喜撰法師の像が鎮座しています。登山道は舗装されていないので登山靴などの準備は必須です。

喜撰山の目の前には、揚水式水力発電が行われている喜撰山ダムが広がっています。ダムには鴨などの水鳥が多く集まり、希少種が見られることも。ダムは一般開放されていませんが、喜撰山登山道の途中の展望スポットから眺めることができます。

稲葉山(いなばやま/鳥取県)

たち別れ いなばの山の 峰に生ふる

まつとし聞かば 今帰り来む

中納言行平(16番) 『古今集』離別・365

この和歌は「お別れで、因幡の国へ行く私ですが、因幡の稲羽山の峰に生えている松の木のように、私の帰りを待つと聞いたなら、すぐに戻ってまいりましょう。」という意味。在原行平が因幡守を任され、赴任の地へ赴く際に詠んだ歌です。

因幡山や稲羽山とも記される稲葉山。標高249m、傾斜も緩やかな山容です。

ほとんどの道が舗装されているので歩きやすく、登山初心者にもおすすめ。広々とした山頂からは、鳥取市街を望めます。山頂付近の平坦な地にはなんと畑がある、一風変わった見どころも!

歌人の想いを感じる登山へ出かけよう

百人一首をよく知らなくとも、歌の意味がわかると歌人を身近に感じたり興味がわいたりしますよね。ましては山が登場するとなると、山好きは気になってしまうもの。登山を通じて昔の歌人が感じたことを現地で体感する、そんな情緒溢れる登山も乙なものです。

いつもと違った登山を楽しみに、ぜひ訪れてみてください!