アイキャッチ画像撮影:YAMA HACK編集部

黒部峡谷の秘境「下ノ廊下」とは?

「下ノ廊下(しものろうか)」とは、北アルプスにある黒部湖を境にして黒部川の下流にあたるエリアのことで、一般的には黒部ダムから仙人谷ダムまで南北にのびる黒部川沿いのルートを指します。

このルートは黒部峡谷の中心部に位置し、非常に狭い崖沿いの道を長時間かけて歩くことから経験を積んだ上級者向けのルートとして知られています。

ちなみに、黒部湖から上流は「上ノ廊下」、さらに薬師沢小屋から黒部川の最上流までを「奥ノ廊下」と呼びますが、どちらも沢登りの要素が入ってくるため、通常の登山装備のみでは行くことはできません。

下ノ廊下ができるまで

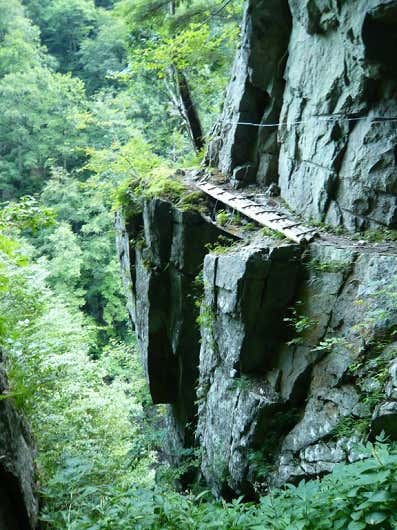

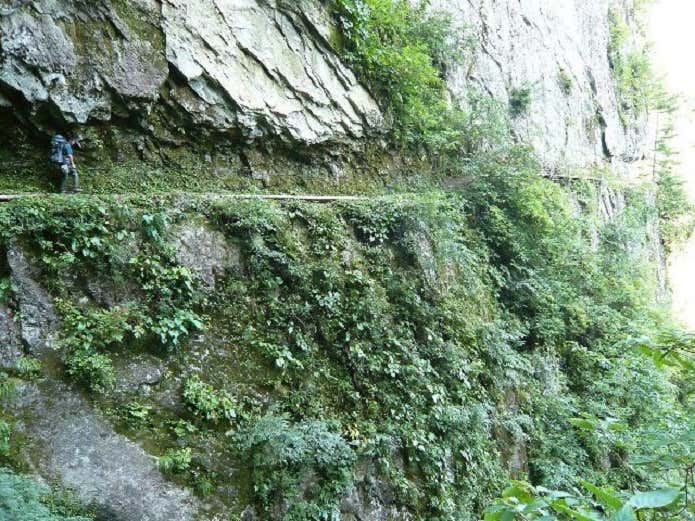

下ノ廊下は高度感のある非常に狭いルートが続き、岩盤を「コ」の字にくりぬいたような人工的な道がほとんど。実は、戦前から続く電源開発の調査目的で作られたもので、その名残から「旧日電歩道」とも呼ばれています。

また、下ノ廊下を歩く場合、一般的には仙人谷から欅平までのびる「水平歩道」もセットで歩くことになります。こちらも下ノ廊下と同様、断崖絶壁が続く上級者コース。どちらも緊張感のある平坦な道で、ピークを登らないのが特徴です。

難易度高!挑戦する前に知っておくべきこととは?

難易度が高く、万一の際には重大な事故にもつながる下ノ廊下の山行では、注意しておくべき点がいくつかあります。改めて確認しておきましょう。

事故多発地帯!

うっかりつまづいたり、岩にザックが引っ掛かってバランスを崩して滑落してしまうと、死亡事故につながります。落石による事故も近年発生しているため、ヘルメットを持参するのがおすすめです。

必要な装備・技術は?

通常の登山装備に加え、落石用のヘルメット、雪渓の通過に不安がある場合はアイゼンを持っていくのがおすすめです。

クライミングや沢登りなど特別な技術は必要ありませんが、絶壁に作られた狭い道を長時間歩くため、ダブルストックは厳禁。登山道沿いに張られた番線を意識しながら集中力を長時間持続させることが必要になります。

また、水平歩道では照明のない真っ暗のトンネルを通過するため、ヘッドランプは必ず忘れないようにしましょう。

開通時期は?

峡谷ということもあり、雪解けが遅く、通行自体ができない時期が長くあります。

例年9月中旬〜10月にかけて整備が行われ登山道が開通しますが、残雪の量によっては開通しない年もあります。開通状況は道中にある阿曽原温泉小屋のホームページや富山県警察の山岳情報を参考にしていくようにしましょう。

なお、富山県警察山岳警備隊や関西電力の開通情報は下記の通り、開通検査後の発表となります。より詳細なコースの情報は阿曽原温泉小屋のHPチェックや問い合わせるのがおすすめです。

富山県警察山岳警備隊、関西電力などから発表される開通情報については、ルート整備工事完了後の開通検査が終わった時点で発表されます。あくまでも工事が完了したかどうかの検査ですので整備終了後直ちに検査に入るものではありません。開通情報と実際に整備が終わっているかどうかは別と考えてもらって構いません。

また、開通検査が終了したからといって、関係機関が通行の安全を保障するものではありません。

引用:阿曽原温泉小屋

下ノ廊下の天気は?

エスケープルートのない下ノ廊下は天候を見誤ると致命的です。中心エリアとなる阿曽原温泉付近の天気を事前にチェックしておきましょう。

紅葉の見ごろはいつ?

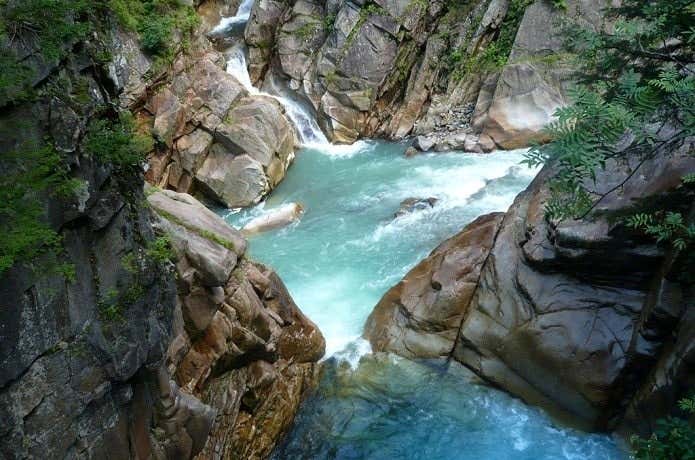

下ノ廊下は美しい紅葉を眺められる絶景スポットでもあります。青く透き通った黒部川と荒々しい岩に映える色とりどりの紅葉は、まさにここでしか見ることができない景色でしょう。標高はそこまで高くないため、見ごろは北アルプスのほかのエリアより少し遅く、例年10月中旬ごろになります。

【実録写真で解説!】下ノ廊下のルート紹介

最高点の標高: 1534 m

最低点の標高: 597 m

累積標高(上り): 5942 m

累積標高(下り): -6839 m

- 【体力レベル】★★★★☆

- 1泊2日

- コースタイム:12時間40分

- 【技術的難易度】★★★★★

- ・岩場、雪渓を長時間継続して通過できる技術が必要

・ルートファインディングの技術に加え、撤退などの判断能力ができる

黒部ダム~欅平までの南北に伸びる長い道のりのルートが最も一般的です。今回は黒部ダムからスタートし、実際に歩いたルートを紹介します。エスケープルートがなく、常に緊張をともなう道が連続するため、十分に体力と経験を積んだうえで臨むようにしましょう。

黒部ダムを朝早めに出発

急坂は黒部ダムから登山道に降りる最初の道と最後の欅平駅までの下り道ぐらいですが、1日目が約14.7km、2日目が約9.3kmと非常に長い道のりを歩きます。V字になった峡谷の道を歩くため日照時間も短く、できるだけ早く出て早く目的地に到着する必要があります。

出発地点となるのは立山黒部アルペンルートのバスの黒部ダム駅。長野県側からのアクセスの場合は、扇沢駅から電気バスに乗って黒部ダムで下車後、トンネルを通って峡谷側におります。富山県側からアクセスする場合は室堂からバス~ロープウェイ~ケーブルカーを乗り継いで黒部湖から歩いて向かいます。

普段は上から見下ろす黒部ダムですが、下ノ廊下の入り口は黒部ダムの観光放水を見上げながらのスタートです。

ダムをすぎてすぐに前方に見えるのが、黒部別山の南端に位置する「大タテガビン」。南東壁は「黒部の魔人」とも呼ばれ、黒部三大岩壁のひとつに数えられています。ここを下ると一気に急斜面に挟まれた峡谷の雰囲気漂う道に入ります。

道幅は場所によっては数10cmほどで荒々しい岩の上を右手に黒部川を見ながらひたすら歩きます。途中、不安定な場所は桟橋や番線の手すりが用意されているので、慎重に通過しましょう。

足がすくむ!序盤の難所「大ヘツリ」のハシゴ

序盤の難所となる、大ヘツリは特に幅が狭く、急な断崖をはしごで登ることになります。コース中、特に高度感がある場所です。

この付近には雪渓の道もあるので、不安な場合はアイゼンを持っていくのがおすすめです。雪渓を踏み抜いて思わぬ重大事故を招くこともあるので、川や端の方には行かないようにしましょう。

白竜峡に十字峡……。秘境らしい景勝地が続く!

さらに進むと、より水量が激しく、ダイナミックな風景が広がります。大ヘツリを過ぎたこの付近は「白竜峡」と呼ばれており、特に美しい景勝地となっています。

白竜峡を横目に見ながら進むこと約1時間半、下ノ廊下の核心部ともいえる「十字峡」に到着です。十字峡はこれまで歩いてきた黒部川に剱岳から流れる剱沢と、爺ヶ岳と鹿島槍ヶ岳を源とする棒小屋沢が合流する珍しいスポット。吊り橋からその全容を眺めることができます。

十字峡を越えるとさらに道は狭く、険しくなります。

スパッと切れ落ちたスリルのある道を進み、半月峡、S字峡といった景勝地を通ります。遠くに「関西電力」「黒四発電所」と書いてある送電線の出口が見えたら仙人谷ダムまであと少し。

仙人谷ダムには宿舎や管理所などの施設があり、管理所の中を進むことになります。旧日電歩道はここまで。ここから先は阿曽原温泉を経由して水平歩道が続きます。

阿曽原温泉小屋にて1泊

仙人谷ダムから約1時間ほどで阿曽原温泉小屋に到着です。小屋から数分下ったところには温泉があり、有料で入浴することも可能です。360度の大自然に囲まれた温泉は、まさに至福のひと時。

電話:0765-62-1148

営業期間:例年7月中旬~10月末

料金:1泊2食付13,000円、素泊まり9,000円、テント泊1,200円、入浴料800円

2日目は水平歩道。油断は禁物!

2日目は長い水平歩道を歩くルート。標高差はほとんどなく、1日目ほどのダイナミックな岩場はほとんどありませんが、バランスを崩すと命取りな断崖絶壁の道が続きます。

緊張感を持続し続けることが必要で、こけて落ちたら怪我をするよりも助からないことが多いことから「黒部に怪我なし」と言われるほど。水平歩道はかつて発電所建設のための資材を多くの歩荷(ボッカ)が歩いた道。運んだ資材は数十kgもあったというから驚きです。

真っ暗なトンネルを経て、ゴールの欅平へ!

道中、折尾谷と志合谷という大きな谷を横断していくことになりますが、特に志合谷は砂防提となっており、内部のトンネルを進むことになります。このトンネルは長く照明がないため、ヘッドランプは必須!

志合谷をすぎて欅平まで近くなると対岸に見えてくるのが、堂々とした奥鐘山。奥鐘山の西壁はクライマーから「黒部の怪人」と呼ばれており黒部三大岩壁のひとつにも数えられています。

最後は「しじみ坂」と呼ばれる急坂を一気に下って欅平駅に到着。

欅平からは宇奈月温泉まで黒部峡谷トロッコ電車が運行しています。宇奈月温泉でゆったりと疲れを洗い流して帰路につきましょう。

山と高原地図 剱・立山

下ノ廊下は危険個所が多く、行程も長いため、必ず地図でルートの情報を確認しておきましょう。

昭文社 山と高原地図 剱・立山

黒部ダムまでのアクセス

下ノ廊下の起点/終点は離れているため、公共交通でアクセスしましょう。また、2日間とも長時間の山行となるため、前日のうちに登山口の近くにアクセスし、朝のできるだけ早い時間帯に出発するようにしましょう。

登山口となる黒部ダムへは富山県側からは室堂方面、長野県側からは扇沢を目指すことになります。黒部ダムまでのアクセスは室堂方面からの場合、ケーブルカーやバスなどで何度も乗り換える必要があり時間がかかるため、扇沢から出発するのがおすすめです。

扇沢方面からのアクセス

・JR大糸線「信濃大町」駅より路線バスもしくはタクシー乗車−「扇沢」バス停にて下車、立山黒部アルペンルートに乗換−電気バス乗車−「黒部ダム」下車

・「バスタ新宿」より高速バス乗車−「扇沢」バス停にて下車、立山黒部アルペンルートの電気バス乗車−「黒部ダム」下車

室堂方面からのアクセス

富山地方鉄道「電鉄富山」駅−「立山」駅下車、立山黒部アルペンルートに乗換−ケーブルカー「美女平」下車、立山高原バス乗換−「室堂」駅下車、立山トンネルバス乗換−「大観峰」駅下車、立山ロープウェイ乗換−「黒部平」駅下車、黒部ケーブルカー乗換−「黒部湖」下車、黒部ダムまで徒歩

室堂方面からアクセスするなら前日入りがおすすめ

立山黒部アルペンルートでのアクセスは始発の時間の影響などもあり、早朝に行程を開始するのは難しいのが現実。前日入りできる場合は黒部湖畔にある「ロッジくろよん」に宿泊しておけば翌日早朝からスタートできます。

ロッジくろよんの宿泊料などは直接の問い合わせとなります。

知れば知るほど奥深い、黒部の魅力

黒部ダムをはじめとする黒部川の電源開発には、多くの殉職者が出た過去もあります。トンネルを掘っていく中で高熱の岩盤地帯に出くわし、過酷な環境下でも働き続けた作業員など、このエリアでの電源開発にまつわる話は、吉村昭によるノンフィクション小説『高熱隧道』でも登場するので、行く前に読んでおくのもおすすめです。

高熱隧道 (新潮文庫)/吉村 昭

先人たちの努力と人間ドラマが交錯する下ノ廊下は、人工的な道でありながら、北アルプスの中でも最も秘境に近い場所です。十分に経験を積んだうえで、長い歴史をかみしめながら歩いてみてくださいね。