キツいイメージ?大学山岳部がやっていること

大学の山岳部というと、どんなイメージでしょうか?キツイ、クライミング、ガツガツ登山をしているなど、様々なイメージがあるかもしれません。トレイルランニングやクライミングなど、山をフィールドにした様々なアクティビティが世の中に浸透してきた今だからこそ、あえて硬派なイメージの「山岳部」にスポットライトを当て、その魅力をご紹介します。

立教大学山岳部のコーチに話を聞いてみた

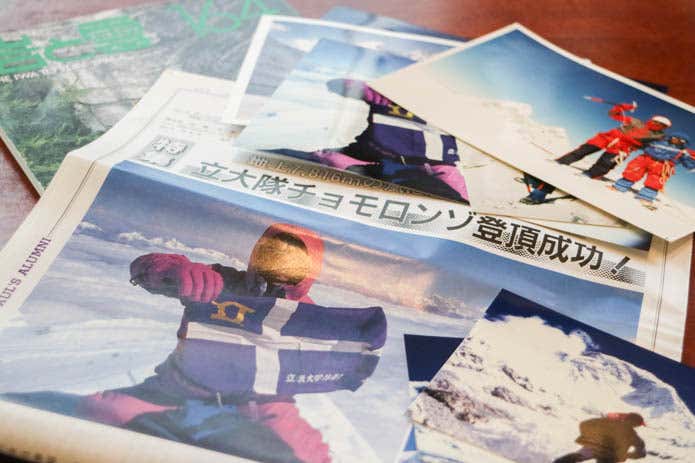

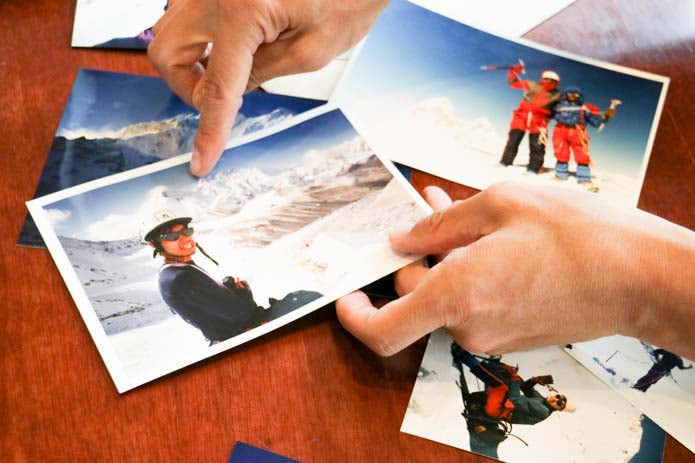

今回お話をおうかがいしたのは、立教大学山岳部のOBであり、現役のコーチも務めている武石浩明さん。ヒマラヤやシルクロードといった僻地にあこがれて入部し、同部が約80年前に日本人として初めてヒマラヤの山に登頂したことで知られる、ナンダ・コート(6867m)への再登頂を達成。また、同じくヒマラヤにあるチョモロンゾ(7816m)のチベット側北西面から世界初登攀など、世界的な記録を打ち立てた経歴の持ち主でもあります。

現在は定期的に現役への技術指導などを行っているという武石さん。同大学の山岳部や昔と今の違いなどについて教えてもらいました。

現在の立教大学山岳部について聞かせてください

武石さん:現在は全部で4人。積雪期の谷川岳での雪上訓練や、剱岳の定着合宿(縦走)など、年7回の合宿を行っています。(※1)

編集部 :人数はとても少ないですが、大学の山岳部というのはやはり減少気味なのでしょうか?

武石さん:他大学では、明治学院大や成蹊大学などの山岳部はなくなったと聞いています。ただ、一方で東大はすごく多いと聞いたこともあります。どこも少なくなっているというわけではなくて、波があるんでしょうね。

今と昔の山岳部の違いは?

編集部 :昔は未踏峰や新ルートなど、各大学の山岳部がこぞって挑戦していたようなイメージなのですが、今の山岳部はどんな活動をしたり、何かを目指していたりするのでしょうか?