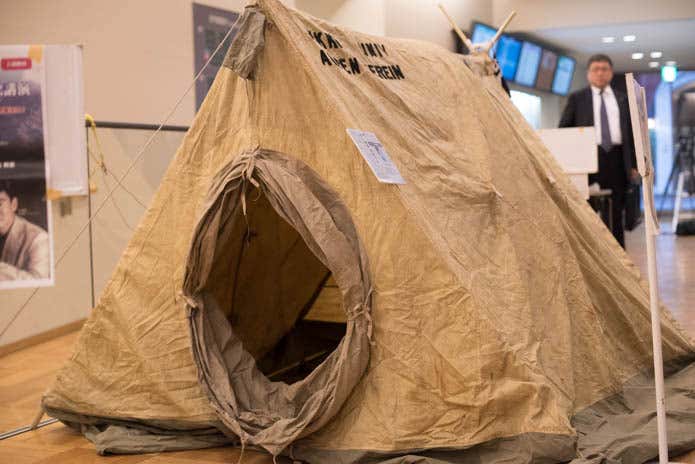

④ヒマラヤの気候から登山隊を守った「テント」

ヒマラヤ登山では長い時間をかけて山頂までアプローチするため、しっかりとしたつくりのテントも必須。今回発見されたテント(外張り)も、その用途に合った丈夫な生地を採用しています。形状は今ではほとんど見かけない三角柱型でした。

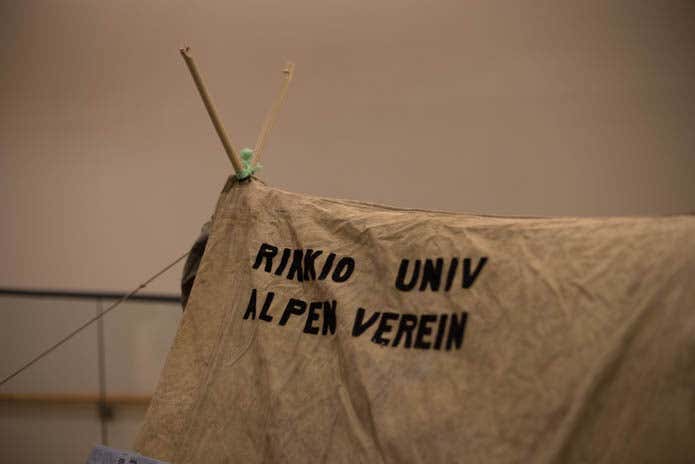

テントの上部には「RIKKIO UNIV ALPEN VEREIN」(※VEREIN:ドイツ語で「クラブ」)の文字がくっきりと残っていました。

雪山用の”外張り”は、テントのフライシートとは違い、地面につくまで生地が余分に用意されています。この部分を雪で埋めることで中を密閉し、温度を保つ仕組み。また、出入口は吹流し式が一般的。驚くことに、現代のものと比べると仕組み自体は大きく変わっていないことがわかります。

外張りで特に進化しているのは、居住性と軽量化。現代のものはドーム型になり、同じ面積でも快適さが大幅に向上しています。重さがネックのテントですが素材の進化により、軽量化されている点も大きいですね。

進化し続ける登山装備

今回紹介した装備のほかにも、スパッツやシュラフなど、時代を感じる様々な装備が出てきました。これらの装備を大型のベルト付きトランクやアタッシュケースに入れてキャンプまで運搬していたのだそう。

機能性と軽量化

当時の装備は総じて80年ほど前とは思えないほどとても丈夫で、現代でも使えるのではないかと思う物ばかり。一方で、長い時を経た現代の装備は機能性や軽量化が進み、登山がぐっと快適になっていることがわかりました。日本登山史を切り開いた先人に思いをはせつつ、これからの登山装備のさらなる進化が楽しみですね。