14座って、なんだ?

地球上に標高が8,000mを超える山は、エベレストの8,848mを頂点に全部で14座存在します。この14座は「8,000メートル峰(Eight-thousander)」と総称され、多くの人々とりわけ登山家たちの畏敬を集めています。この8,000m峰を初めて全て制覇した登山家は、イタリアの生きる伝説ラインホルト・メスナーです。

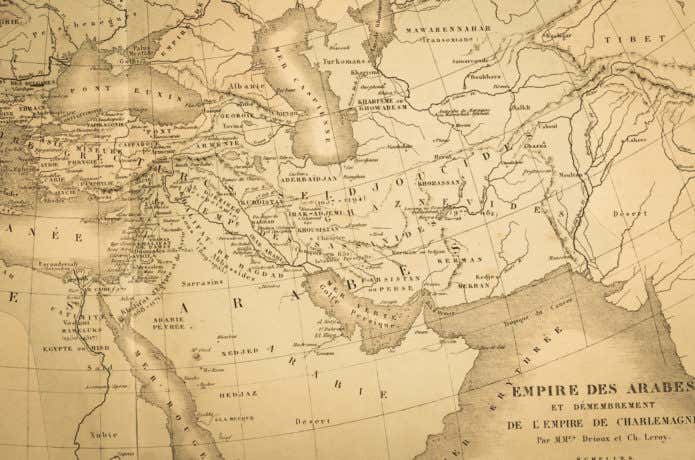

全部ヒマラヤ山脈とカラコルム山脈にある

8,000m峰は14座全てがヒマラヤ山脈とその北西に位置するカラコルム山脈にあります。その理由は地球のプレート理論にあると言われています。4,500万年前ユーラシア大陸に、南からやってきたインド大陸が衝突しそのまま北上しました。これにより大陸プレート同士が盛り上がり、世界で最大規模の山脈と高原を形成することになりました。

人間がいる場所ではない、8,000mという世界

標高が高くなるほど酸素は薄くなっていきますが、人間はある程度の高度なら順応することができます。しかし、3,000mを超えると高山病などさまざまな障害のリスクが高まり、標高が8,000mを超えると、酸素は地上の1/3となり、人間は生命を維持することができなくなります。長く滞在することで身体機能や意識の低下をもたらし、最終的には死に至ります。そこは「デス・ゾーン」と呼ばれる死の世界なのです。

世界の8,000m峰14座完全データ

それでは、8,000m峰を標高が高い順番にご紹介します。それぞれの山の「初登頂」は誰でしょうか。また死亡率*を「危険度」としてランキングしました。*2011年までの登頂者総数に対する死亡者総数の割合(出典:Wikipedia)

エベレスト

標高:8,848m

初登頂:エドモンド・ヒラリー、テンジン・ノルゲイ(1953年)

危険度:11位(死亡/登頂比3.9%)

エベレストが世界一高い山であることは、登山家のみならず多くの人が知っています。そして8,000m峰の中で一番多くの登頂者がいる山でもあります。その数なんと5,656人、近年ではトップアルピニストだけではなく、資産家や著名人が登頂することも多くなりました。それでも世界一の山として登山家の憧れであることには変わりはありません。

K2

標高:8,611m

初登頂:アッキレ・コンパニョーニ、リーノ・ラテェデリ(1954年)

危険度:2位(死亡/登頂比26.5%)

ヒマラヤ山脈の北西に位置するカラコルム山脈に、世界第2位の標高を誇るK2が鎮座しています。カラコルム2号(Karakorum No.2)という測量番号の頭文字が名前として定着しました。登頂者306名に対し死亡者が81名(2011年までの統計)という、非常に危険な山としても知られています。卓越した知識、技術、体力の上さらに運をも味方につけないと登頂できない山がK2なのです。

カンチェンジュンガ

標高:8,586m

初登頂:ジョージ・バンド、ジョー・ブラウン(1955年)

危険度:5位(死亡/登頂比14.1%)

1850年頃まで世界最高峰と考えられてきたカンチェンジュンガは、世界で3番目に高い山でした。チベット語で「偉大な雪の5つの宝庫」という意味を持つこの山は、主峰カンチェンジュンガを中心に複数の衛星峰に囲まれた壮大な山塊を形成しています。14座の中では一番東側に位置しており、ダージリン地方から間近に望むことができることから、古くから人々の信仰の対象となっています。

ローツェ

標高:8,516m

初登頂:フリッツ・ルフジンガー、エルンスト・ライス(1956年)

危険度:12位(死亡/登頂比2.8%)

エベレストの南に隣り合った山がローツェです。名前もチベット語で「ロー=南、ツェ=峰」つまりエベレストの南峰という意味が由来となっています。それぞれの頂上を結ぶ直線距離はおよそ3kmしかなく、ローツェの一般的な登山ルートは、約7,800mまでエベレストと同じ道を辿ります。日本人の女性登山家渡辺玉枝が64歳で登頂に成功(当時最高齢)。渡辺はこれにより植村直己冒険賞を受賞しました。

マカルー

標高:8,485m

初登頂:ジャン・クジー、リオネル・テレイ(1955年)

危険度:8位(死亡/登頂比8.6%)

ネパールとチベットの国境に跨り、ピラミッドのような四角錐状の山容が特徴のマカルー。急な斜面や切り立った峰などから、世界でも屈指の登りづらい山として、多くの登山家の挑戦を退けてきました。特に垂直な岩壁と所によりオーバーハングが続く西壁ルートは、現在でも攻略されておらず「ヒマラヤ最大の課題」と呼ばれています。

チョ・オユー

標高:8,188m

初登頂:ヨゼフ・ヨヒラー、パサン・ダワ・ラマ、ヘルベルト・ティッヒー(1954年)

危険度:14位(死亡/登頂比1.4%)

チョ・オユーはヒマラヤの中でも比較的登りやすい山とされ、2011年までの登頂者数はエベレストに次ぐ3,138人になります。また死亡/登頂比も1.4%と14座中最も低いというデータがあります。こうしたことから多くの登山家がエベレストの前哨戦としてチョ・オユーに挑んでいます。山名の由来はネパール語で「トルコ石の女神」。

ダウラギリ

標高:8,167m

初登頂:クルト・ディームベルガー

ペーター・ディーナー

ナワン・ドルジ

ニマ・ドルジ

エルンスト・フォラー

エルビン・シェルバート

(1960年)

危険度:4位(死亡/登頂比15.4%)

ヒマラヤ山脈の西部に位置するダウラギリ、サンスクリット語で「白い山」という意味を持ちます。一般的な北東稜から登るルートは、難易度は高くないものの雪崩の多発地帯を何度も通らなければならず、多くの遭難事故が発生しています。南壁はヒマラヤ屈指の難ルートで、こちらもラインホルト・メスナーなど多くの登山家が敗退しています。

マナスル

標高:8,163m

初登頂:今西壽雄、ギャルツェン・ノルブ(1956年)

危険度:6位(死亡/登頂比9.8%)

サンスクリット語で「精霊の山」を意味するマナスル。その初登頂は、日本隊の今西壽雄とギャルツェン・ノルブが1956年に達成しました。この日本登山史に残る偉業は、戦後間もない日本に大きな驚きと喜びをもたらしました。当時の文部大臣が全隊員に感謝状を贈り、登頂を記念する切手が郵政省から発売されました。

ナンガ・パルバット

標高:8,126m

初登頂:ヘルマン・ブール(1953年)

危険度:3位(死亡/登頂比20.3%)

ドイツ隊の初登頂まで多くの犠牲者を出したナンガ・パルバットは「人喰い山」という異名もありました。実際の名前の由来は、ウルドゥー語で「裸の山」を意味し、周囲に高い山がないことが由来とされています。冬季登頂が成功されていない数少ない8,000m峰でしたが、2016年イタリア人登山家のシモーネ・モロのチームが冬季初登頂を果たしました。

アンナプルナ

標高:8,091m

初登頂:モーリス・エルゾーグ、ルイ・ラシュナル(1950年)

危険度:1位(死亡/登頂比31.9%)

サンスクリット語で「豊穣の女神」を意味するアンナプルナは、初めて登頂された8,000m峰です。しかしその登頂は容易ではなく、むしろ非常な危険な山として知られています。2011年までの統計では、登頂者数191人に対して、死亡者数は61人にも登ります。14座中最も登頂者が少なく、最も死亡率が高い山、それがアンナプルナなのです。

ガッシャーブルムI峰

標高:8,080m

初登頂:アンドリュー・カウフマン、ピーター・シェーニング(1958年)

危険度:7位(死亡/登頂比8.7%)

カラコルム山脈にあるガッシャーブルムは、チベット語の方言で「美しい山」を意味します。ガッシャーブルム峰は全部で7座あり、そのうちⅠとⅡが8,000m峰となります。ガッシャーブルムIは「隠れた頂上(Hidden Peak)」とも呼ばれます。これは、アプローチルートのバルトロ氷河からは、ⅡからⅣ峰に隠れ、なかなか姿を現さないのがその理由です。

ブロード・ピーク

標高:8,051m

初登頂:ヘルマン・ブール

クルト・ディームベルガー

マルクス・シュムック

フリッツ・ヴィンターシュテラー

(1957年)

危険度:10位(死亡/登頂比5.2%)

カラコルム山脈のK2から約8km離れたこの山は、やはり測量記号のK3という名前で呼ばれていた時期もあります。その後、山頂の幅が1.5kmと広いことから、「広い頂(Broad Peak)」という名前が付けられました。主峰の前に前衛峰(8,035m)があり、ここを主峰と勘違いをして下山をしてしまい、登頂と認められなかった隊もあります。

ガッシャーブルムⅡ峰

標高:8,034m

初登頂:ヨゼフ・ラルヒ、フリッツ・モラベック、ハンス・ヴィレンパルト(1956年)

危険度:13位(死亡/登頂比2.3%)

ガッシャーブルムもう一つの8,000m峰で測量番号はK4。1956年オーストリア隊が初登頂を無酸素でやり遂げました。以来多くの登山家がこの山を制覇し、登頂者数はエベレスト、チョ・オユーに次ぐ第3位、死亡率も比較的低い山です。

シシャパンマ

標高:8,027m

初登頂:許競隊長をはじめとする10人のチーム(1964年)

危険度:9位(死亡/登頂比8.3%)

シシャパンマ、という独特の言葉はチベット語で「牛も羊も死に絶えて、麦も枯れる地方」という意味です。チョ・オユーに次ぎ登りやすい山と言われています。8,000m峰の中で一番最後に登頂された山でもあります。

日本人の14サミッターがいた!

8,000m峰14座の全てを制覇した最初の人類はラインホルト・メスナーでした。日本人でもこの偉業を達成した人がいることをご存知でしょうか。登山家の竹内洋岳がその人です。

プロ登山家 竹内洋岳

竹内洋岳は1971年生まれ、東京都出身の登山家です。20歳から海外登山をスタートさせ、22歳でマカルーを登頂、初めて8,000mの頂上を踏みます。それを皮切りに翌年にはエベレスト、その3ヶ月後K2を登頂します。その後も登頂を重ねていくなか、10座目のガッシャーブルムII峰の7,000m地点で雪崩に巻き込まれてしまいます。同行した2人が死亡し、竹内も腰椎と片肺が潰れ、肋骨を5本折る重傷を負ってしまいました。

竹内はこの大きな挫折を苦しみながら乗り越え、再びガッシャーブルムII峰に挑戦するところから14座登頂を再開します。そして2012年に最後の一座ダウラギリを登頂し、日本人初の8,000m峰全14座の完全登頂を達成しました。41歳の快挙となります。

竹内洋岳に関する書籍やDVD

頂きへ、そしてその先へ

標高8000メートルを生き抜く 登山の哲学 (NHK出版新書)

世界の名峰 グレートサミッツ 8000m 全山登頂 ~登山家・竹内洋岳~ [Blu-ray]

8,000m峰は永遠のロマン

8,000m峰14座を駆け足で紹介しましたがいかがでしたでしょうか。これからニュースやフィクションの中で、この14座からいずれかの名前が登場したとき、その山の背景が想像しやすくなるかもしれません。

21世紀の現在でも冒険のロマンを感じさせてくれる8,000m峰、さすがに挑戦するのは難しいですが、いつかは間近で見てみたいものですね。