御年76歳、1950~70年代の記録を話してくれたrakuinkyo6さん

今回お話してくださったrakuinkyo6さんが登山に出会ったのは高校1年生の時。実に登山歴60年以上にものぼります。1950年代、高校の時に登山デビューした貴重なお話や、社会人になってからの1972年の笠ヶ岳登山時の写真・山行記録を交えて、当時を語って頂きました。今では想像できない登山道具の数々や山行に驚きを隠せません。

高校で山岳部へ。ボストンバッグでデビュー・・・

1950年代後半、高校1年だったrakuinkyo6さん。憧れて入部したのではなく、先輩に半ば強引に誘われ気づけば山岳部の一員に・・・山に興味がまだなかったrakuinkyo6さんは、5月の新入部員歓迎登山にボストンバッグを持って参加しました。

先輩に「どこに行くつもりなんだよ?」と冷やかされ、その日は一日中ばつの悪い思いをしたのが忘れられません。登っている途中、樹林帯を歩くばかりで、何故こんなに苦労して登らなければならないのか理解できませんでしたが、山頂に到達した瞬間、見晴らしの良さに加えて、これまでに経験したことの無い達成感を味わったことが、未だに山行を続けている原因の様に思います。by rakuinkyo6さん

高2で初めて買った寝袋は、朝鮮戦争で亡くなった米兵の遺体入っていた・・と後から知り処分・・

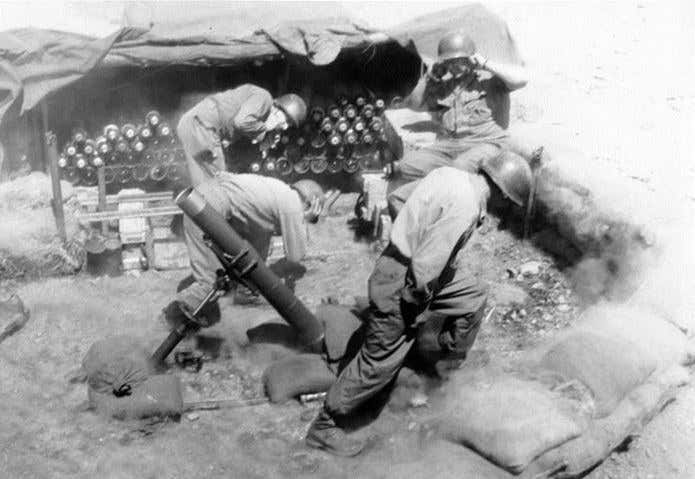

1950年代後半は米軍サープラス商品も手に入った時代。夏の間バイトをして貯めて買った、初めての寝袋はシミだらけ。後から知ったのは、死者400万人以上も出した悲惨な戦争、”朝鮮戦争”で亡くなった米兵の遺体を入れて日本に輸送し、登山用品店が払い下げしてもらっていた品でした。その事実を知ってからはどうしても使う気になれず、処分をしてしまいました。

寝袋は当時で、3000円しましたので、今時に換算すれば、3万円は下りませんね。登山靴は、一年生の夏にアルバイトをして、安価な革製の靴を購入したように記憶しています。当時は、革製が主流で、今のようにプラスチック製の物は無かったと思います。そして、ザックは当然ながら、あのカーキ色のキスリングでした。by rakuinkyo6さん

流行りの帽子は”ハンチング”、今のような重ね着の考え方は、まだ恐らく主流ではなかった

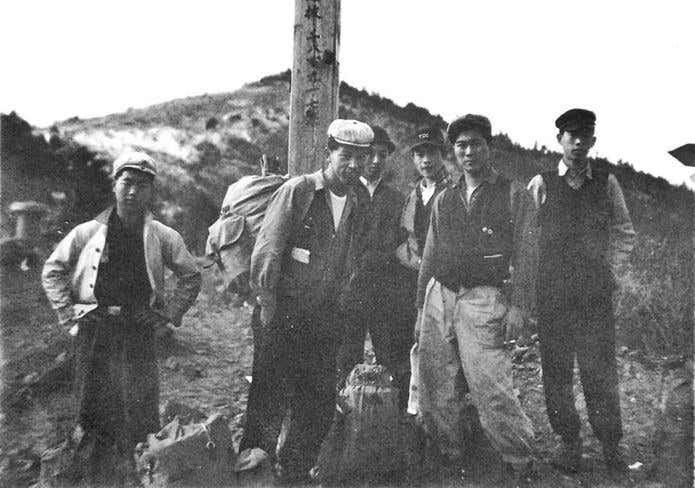

帽子はハンチングが流行。でも、rakuinkyo6さんは、ほとんど学生帽だったそうです。写真は、1958年5月の大菩薩峠登山時の様子。ハンチング帽にキスリングが印象的です。

今の様に、ベースレイヤー、ミドルレイヤー、アウトレイヤーというような捉え方は無かったと思います。流行りの服装というものは有ったのかもしれませんが、この辺はよく分かりません。私は親父の古着を有効活用していました。by rakuinkyo6さん

50年代と言えば、キスリング。テントも重くそれは辛い山行だった

当時使っていたテントは重く、山ごはんの定番と言えばカレー。まだレトルトカレーやアルファー米などが無い時代のため、カレー用のジャガイモ・玉ねぎ、米、缶詰などを、テントなどのただでさえ重い荷物に加え背負っていたそうです。キスリングは今のように腰を支える部分がないため、全荷重が肩にかかり、痛みと重さに耐えながらの山行は体力と強靭な精神力が必要だったはず。

ちなみに、当時のバーナーは、アルコールバーナーを使用していました。バ-ナー本体に付いている小さなポンプを何回も押して圧をかけて使用するタイプのものでした。by rakuinkyo6さん

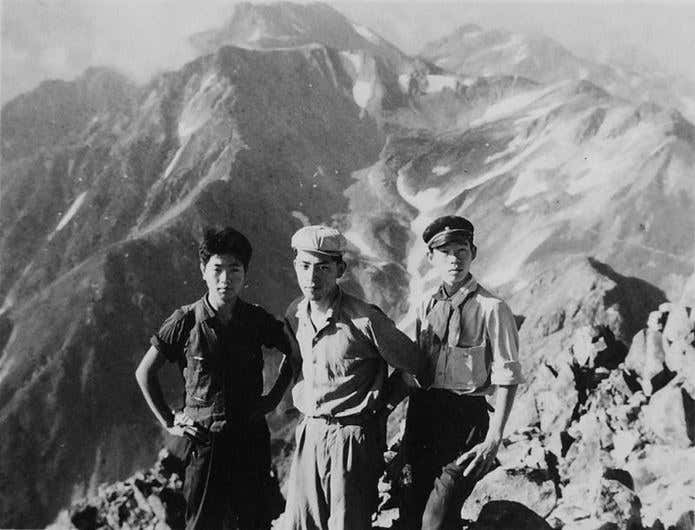

1958年、初めての剱岳。まだ黒部ダムは建設中

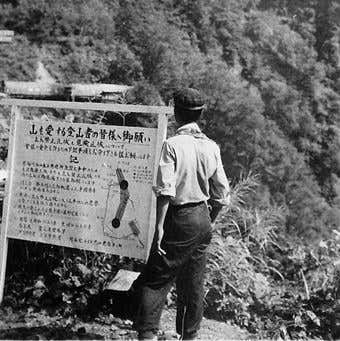

先生と山岳部仲間と登ったはじめての剱岳。5日間にわたる山行で、2日目は、黒部川のつり橋が修理中で、なんと約3時間も待たされたそうです。写真は下の廊下の十字峡に行く予定だったものの、黒部ダムの工事中で通行禁止というがっかりしている状況の一コマ。まだ黒部湖はなく、船もなく、つり橋をわたっていたんですね。

私が体験した中で、進化したと言うよりは、当時とは大きく変わったことが二つ有ります。

一つは、平ノ渡場です。北アルプスの針ノ木峠から五色ヶ原に向かう際、現在は黒部湖を平ノ渡場から船で渡りますが、私が高校生の頃は、黒部ダムが完成する前だったので、黒部湖は存在して無く、黒部川をつり橋で渡っていました。しかし、残念ながら、つり橋の証拠写真が無いんですよね。ところが、2016の11月にNHKBSプレミアムの「北アルプス山岳古道を行く」という番組で、昔のつり橋の映像が放映されており当時の記憶と重なりました。by rakuinkyo6さん