まるで障害物競争。台風による倒木がひどく、行く手を阻む

2日目も雨。前年の台風による倒木がひどく、途中で出会ったパーティとはまるで障害物競争。幸い、地形図を持参していたから道迷いは起こさずに済んだものの当時の状況を想像すると、緊張感が走ります。

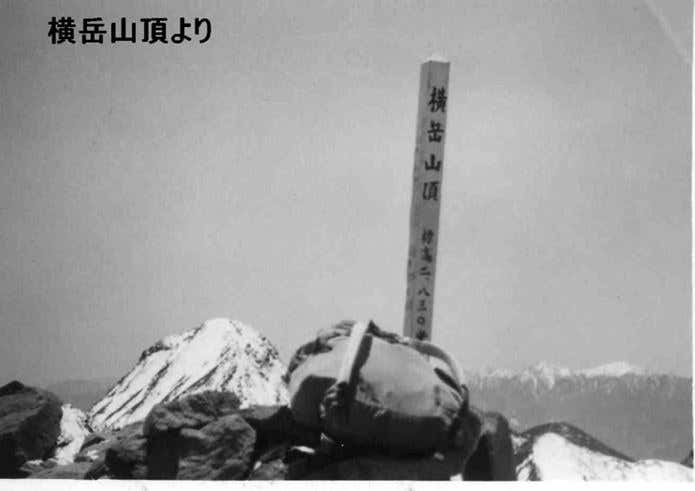

当時の八ヶ岳は、登山道の標識は少なかったものの、地形図を携帯していたので道迷いはしませんでした。現地の駅着は早朝だったので、登山口までの市街地は最短距離を探し乍ら歩きました。(タクシーなどは贅沢な手段は出来ませんでした)by bandana55さん

横岳付近では、同行者が雪目にも・・・

同行者の様子がおかしい。サングラスをつけていなかったので、すぐに自分のサングラスを渡し、bandana55さんの腰をすがって、横岳を通過し赤岳へ。

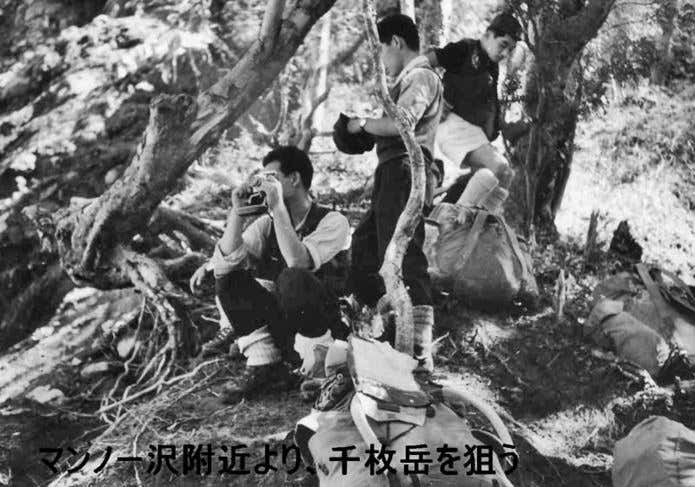

ザックは”キスリング”が主流で「カニ族」と呼ばれていた

厚い木綿の生地で、左右に大きなポケットが付いた3室からなるキスリングというザックが主流だった時代。重量が、肩にかかることから血流が悪くなり腕が麻痺してしまうリスクもあり、尚且つ重いテントや食料を背負いながらの登山は、相当な技術と体力、知識が必要だったはず。

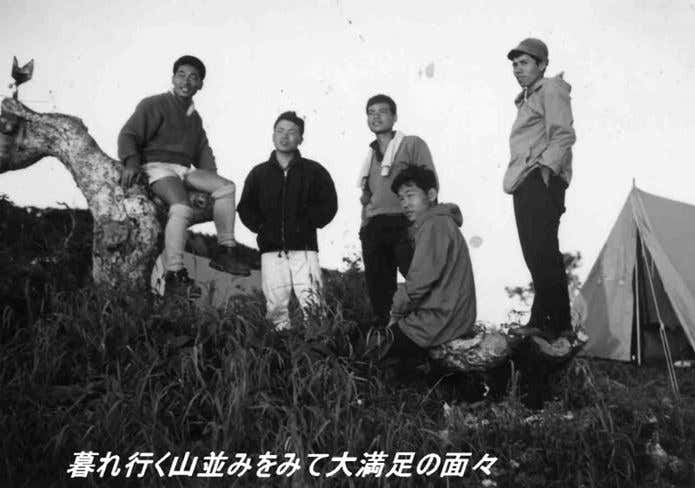

行動食は、乾パン・干しぶどう・みかん缶詰

当時の行動食と言えば、乾パンや干しぶどう。テン泊の翌朝には、朝炊いたご飯を雑炊にして梅干しやキュウリと一緒に食べたそうです。干しぶどうや、みかんの缶詰は今も行動食として持っていく人も多くいるのではないでしょうか。

バーナーは白灯油。補助的にメタも併用。

メタはテント内では、眼が痛くなるので通気に注意して使いました。by bandana55さん