アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

大山(おおやま)はこんな山

| 標高 | 山頂所在地 | 山域 |

|---|---|---|

| 1252m | 神奈川県 | 丹沢山塊 |

神奈川県北西部に連なる丹沢山塊の東端に位置し、伊勢原市・秦野市・厚木市にまたがる三角形の姿が美しい山が大山です。山頂から望む富士山や、随所から見下ろすことができる相模湾や関東平野など、眺望にも優れています。

同じく首都圏で人気がある高尾山(599m)と比べると2倍以上となる1252mの標高でありながら、大山も家族連れや初心者から人気の山となっています。

登山初心者でも手軽に楽しめる登山コース&美しい紅葉

大山が初心者でも手軽に楽しむことができる大きな理由が、大山ケーブルカーで阿夫利神社駅(678m地点)までアクセス可能であること。これを利用すれば、歩行時間2時間ほどで山頂へ登頂できます。登山道も道標や休憩場所が整備されているので、チャレンジしやすい山なのです。

大山ケーブルカー

大山ケーブル駅(山麓)~阿夫利神社駅(山上)

片道大人:640円 / 往復大人:1,270円

大山が1年でもっとも多くの登山者で賑わうのは、山麓から中腹が鮮やかに色づく紅葉シーズン(見ごろは11月中旬から下旬)です。特に大山寺の参道となっている石段を覆い尽くす紅葉は圧巻。この時期には幻想的なライトアップも実施されます。

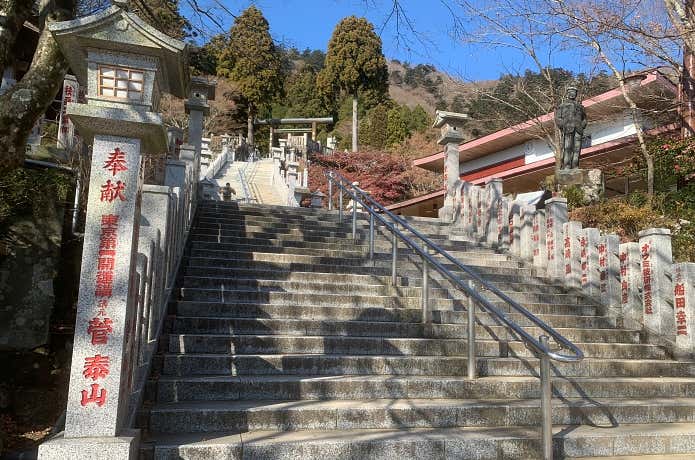

江戸時代から多くの人に登られた信仰の山

大山にケーブルカーが架設された大きな理由が、大山阿夫利神社の存在です。中腹の阿夫利神社駅からすぐの場所には阿夫利神社下社が、山頂には阿夫利神社前社・本社・奥社(奥の院)が鎮座しており、登山だけでなく参拝者も多く訪れます。

山中の寺社への参拝を兼ねて登山する「登拝」は、全国各地の霊山で古くから行われていた日本独自の登山スタイル。大山も例外ではなく、阿夫利神社と大山に登拝する「大山詣(まい)り」は、信仰と同時に旅行という娯楽を楽しむことができる江戸時代の一大ムーブメントでした。

現在も山麓で数多く営業している宿坊は、そんな「大山詣り」の人々を出迎え、主人である御師(おし)が神主兼案内人として大山登拝へ導いた施設。歴史ある宿坊には江戸時代の宿帳も残されています。

源頼朝が武運長久を祈願して自身の太刀を阿夫利神社へ奉納したことにならい、「大山詣り」の人々は木製の太刀を担いで大山へ登拝し阿夫利神社へ奉納、その大きさを競いました。この伝統は~巨大な木太刀(きだち)を担いで「大山詣り」~として、2016年に日本遺産に認定されています。

大山の天気と地図をチェック

比較的手軽に登れる大山ですが、前述の通り標高1000mを超える山です。特に阿夫利神社より上部は、濡れると滑りやすい岩場の登山道が続くため、事前に天気をチェックしましょう。また、地図も用意して計画した登山ルートをしっかり確認してください。

大山のふもと(伊勢原市)の10日間天気

| 日付 | 01月03日 (土) |

01月04日 (日) |

01月05日 (月) |

01月06日 (火) |

01月07日 (水) |

01月08日 (木) |

01月09日 (金) |

01月10日 (土) |

01月11日 (日) |

01月12日 (月) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  晴 |

晴 |

晴 |

晴時々曇 |

曇一時雪 |

晴 |

晴 |

晴時々曇 |

晴 |

晴 |

| 気温 (℃) |

11 -2 |

12 -2 |

14 0 |

11 0 |

8 2 |

12 0 |

10 -1 |

12 -1 |

13 1 |

13 1 |

| 降水 確率 |

0% | 10% | 10% | 20% | 70% | 10% | 20% | 40% | 10% | 10% |

データ提供元:日本気象協会

大山の登山指数

| 日付 | 01月03日 (土) |

01月04日 (日) |

01月05日 (月) |

01月06日 (火) |

01月07日 (水) |

01月08日 (木) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

大山周辺の山と高原地図

いざ山頂へ!おすすめ登山コースはこちら

初心者でも楽しめる短時間のコースから、たっぷり大山の魅力を堪能できるコースまで、見どころ豊富な3つの登山コースを紹介します。

今回紹介するコースの詳細をすぐに知りたい人は、こちらをチェック!

-

- 体力度:★★☆☆☆

- 技術難易度:★★☆☆☆

4時間15分

4.73 km

626m

ケーブルカーを利用し、中腹にある大山阿夫利神社からスタートする大山のメインコース。体力に自信がない方や登山初心者にもおすすめ。

-

- 体力度:★★★☆☆

- 技術難易度:★★☆☆☆

6時間35分

7.52 km

974m

ケーブルカーを使用しないコース。山岳信仰の名残が点在する女坂・男坂をじっくり歩きます。

-

- 体力度:★★☆☆☆

- 技術難易度:★★☆☆☆

4時間15分

5.25 km

572m

ヤビツ峠から大山を経て阿夫利神社下社へ下る縦走コース。歩きやすい道が多く、丹沢縦走の入門におすすめ。

※コース名をクリックすると、各コースを解説する別記事が開きます

①まずは王道!大山ケーブルを使うメインコース

最高点の標高: 1243 m

最低点の標高: 673 m

累積標高(上り): 626 m

累積標高(下り): -626 m

コース概要

阿夫利神社駅(65分) → 16丁目(40分) → 25丁目(20分) → 大山山頂(75分) → 見晴台(30分) → 二重滝(25分) → 阿夫利神社駅

ケーブルカーに乗車して中腹の阿夫利神社下社まで。そこから表参道で頂上を目指し、見晴台経由で下山する周回ルートです。

大山ケーブルバス停から大山ケーブル駅までのこま参道には、土産物屋・食事処・宿坊が立ち並びます。

ケーブルカー阿夫利神社駅を降りて石段を登ると阿夫利神社下社があり、まずはここで参拝。境内左奥の登拝門をくぐって表参道ルートの登山スタートです。急な階段の後は岩場の坂道が続くので、ゆっくり登っていきましょう。

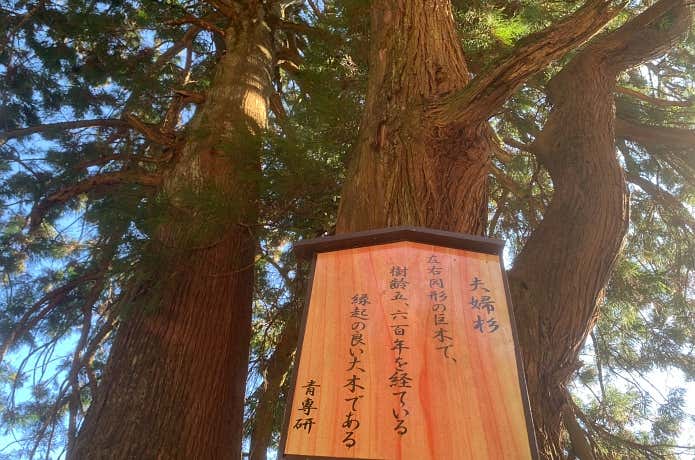

登山道沿いには「夫婦杉」「ぼたん岩」「天狗の鼻突き岩」などの巨木や奇岩も点在しています。表参道には山頂まで「丁目」表示があり、二十八丁目が山頂直下の前社前に建つ鳥居となります。

十六丁目から稜線歩きとなり、二十丁目の富士見台から先は、左手に富士山を望みながら歩くことができます。左手へヤビツ峠へ下る道が分岐する二十五丁目の分岐を直進し、2つの鳥居をくぐると阿夫利神社前社・本社や山頂茶屋がある山頂の一角に出ます。

本社裏手の小高い広場には奥社(奥の院)や山頂標識があり、関東平野や相模湾に浮かぶ江の島も眺望できます。左奥へ進んだトイレ(冬季閉鎖)や電波塔の裏手にある広場は、丹沢山塊を前景にそびえる富士山を望む絶景ポイントです。

山頂から不動尻への分岐を直進しながら木道や階段を下ると、東側に視界が開けた見晴台に到着します。ベンチや東屋が設置された絶好の休憩ポイントで、振り返ると先ほど登った大山が堂々とそびえています。

見晴台からは大山の南東斜面の中腹をトラバース(横断)する登山道です。いくつかの橋を渡ると二重社と奥に流れる二重滝が現れます。さらに進んで砂防堰堤を過ぎると、ケーブル阿夫利神社駅はもうすぐです。

▼コース詳細はこちら

昭文社 山と高原地図 丹沢 2025

②ケーブルカーを使わずじっくり女坂・男坂周回コース

最高点の標高: 1243 m

最低点の標高: 332 m

累積標高(上り): 974 m

累積標高(下り): -974 m

コース概要

大山ケーブルバス停(25分) → 大山ケーブル駅(25分) → 大山寺(45分) → 阿夫利神社駅(65分) → 16丁目(40分) → 25丁目(20分) → 大山山頂(75分) → 見晴台(30分) → 二重滝(25分) → 八大坊上屋敷跡(25分) → 大山ケーブル駅(15分) → 大山ケーブルバス停

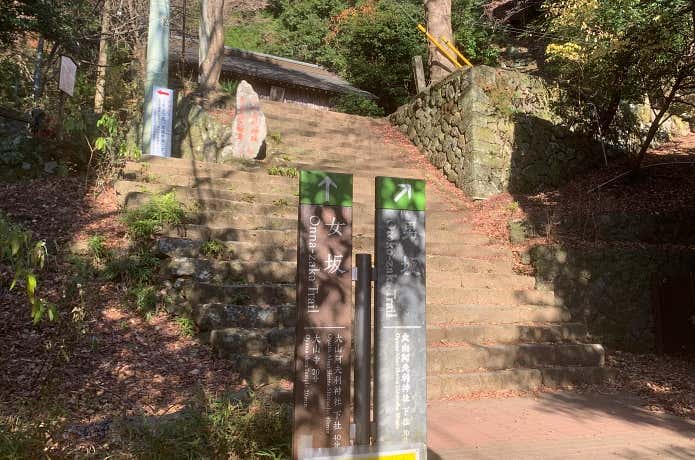

阿夫利神社下社までは登拝路も整備されているので、ケーブルカーを使わずに登ることも可能です。登拝路は比較的緩やかな女坂と急な男坂があり、女坂の途中には大山寺など山岳信仰を感じ取ることができるポイントも。大山の魅力をたっぷり味わえるコースです。

大山ケーブル駅を右手に見ながらへ進むと、女坂と男坂の分岐が。どちらへ進んでも阿夫利神社下社の手前で合流します。今回のルートはケーブルカーの左側を歩く女坂を登ります。

沿道には「女坂の七不思議」というスポットが点在しています。石仏・巨岩・樹木など様々な不思議があり、今も昔も登拝する人が飽きずに歩くことができるようになっています。

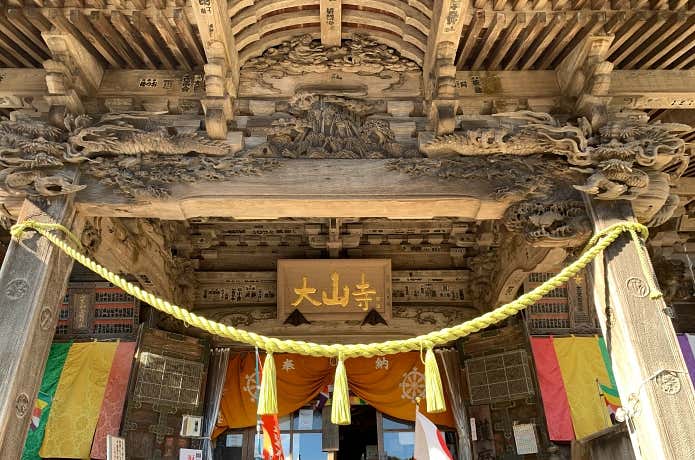

女坂の途中にある大山寺は、ケーブルカー・大山寺駅で途中下車して参詣することもできます。江戸時代までは神仏習合の考えで阿夫利神社下社の場所にありましたが、明治新政府の神仏分離令によって今の場所に再建されました。

男坂やケーブルカー・阿夫利神社駅からの道と合流して石段を登れば、阿夫利神社下社に到着です。

ここから山頂を経て見晴台からの周回コースは、①と同じです。

下りは左側へ分岐する男坂へ進んでみましょう。ただし注意看板の通り、照明がなく日没後の通行は危険です。ケーブルカーの運行が終了してしまいやむを得ず歩いて下る場合は、女坂を利用してください。

男坂には寺院や七不思議のようなポイントはなく、急な石段をひたすら下ります。ここまでの道のりで足にも疲労が蓄積するタイミングですが、一歩一歩を慎重に踏み締めて進みましょう。ケーブルカー利用では味わえない、達成感が得られるコースです。

▼コース詳細はこちら

吉備人出版 新版改訂東丹沢登山詳細図 全130コース/大山・塔ノ岳・丹沢山・蛭ヶ岳・鍋割山・焼山・仏果山・弘法山 1:16,500

③ヤビツ峠から登る、眺望と静かな山歩きを楽しむ縦走コース

最高点の標高: 1243 m

最低点の標高: 673 m

累積標高(上り): 572 m

累積標高(下り): -628 m

コース概要

ヤビツ峠(105分) → 25丁目(20分) → 大山山頂(75分) → 見晴台(30分) → 二重滝(25分) → 阿夫利神社駅

大山はケーブルカーや男坂・女坂から登るのが一般的ですが、塔ノ岳へ続く丹沢表尾根の玄関口・ヤビツ峠からも登ることが可能。今回はヤビツ峠から大山へ登り、見晴台経由で阿夫利神社下社へ下るプチ縦走コースを紹介します。

ヤビツ峠バス停から新しく建設されたヤビツ峠レストハウスの脇を通って、登山道へと進みます。①・②の表参道コースよりもなだらかで歩きやすい、木製階段が多く整備されたコースです。

樹林が開けた場所から右手を見ると、相模湾を一望。天気が良ければ、真鶴半島や伊豆大島までを望むことができます。

大山から南西へ伸びるイタツミ尾根の主稜線手前は、やや急な登りとなり1箇所だけ鎖場も設置されています。ただし距離は短く怖さを感じる場所でもないので、より歩きやすくするための配慮といえるでしょう。

イタツミ尾根から振り返ると、随所でヤビツ峠から反対方向に伸びる丹沢表尾根や富士山のパノラマを楽しむことができます。

登山道が笹原の中のゆるやかな木道に変わると、表参道の25丁目への合流ポイントは間近です。ここから山頂を経て見晴台から阿夫利神社下社へ下るコースは、①と同じです。

賑やかな表参道コースと異なり、ヤビツ峠から登るコースは丹沢の山深さを感じながら静かな山歩きが楽しめる上に、標高差が小さく岩場も少ないため家族連れにもおすすめのコースです。

▼コース詳細はこちら

吉備人出版 登山詳細図2万5000分の1版 丹沢